バズワードから社会インフラへ—電通デジタル×Pacific Meta、協業2年で見えたWeb3“社会実装”の兆し

2025.11.06

- コンサルティング

- オフラインイベント/セミナー支援

執筆者

株式会社 Pacific Meta

「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」というパーパスのもと、生活者・社会・企業に新たな価値を届け続ける株式会社電通デジタル(以下「電通デジタル」)。私たちPacific Metaは、2023年からの約2年間、Web3をテーマにした勉強会や新しいビジネスの可能性を探るディスカッションなど、さまざまな取り組みで協業してきました。

この2年間で、Web3をめぐる環境は大きく変化してきています。電通デジタルは、それをどのように読み解いているのか。そして、Web3はこれから社会のあり方をどう変えていくのか。

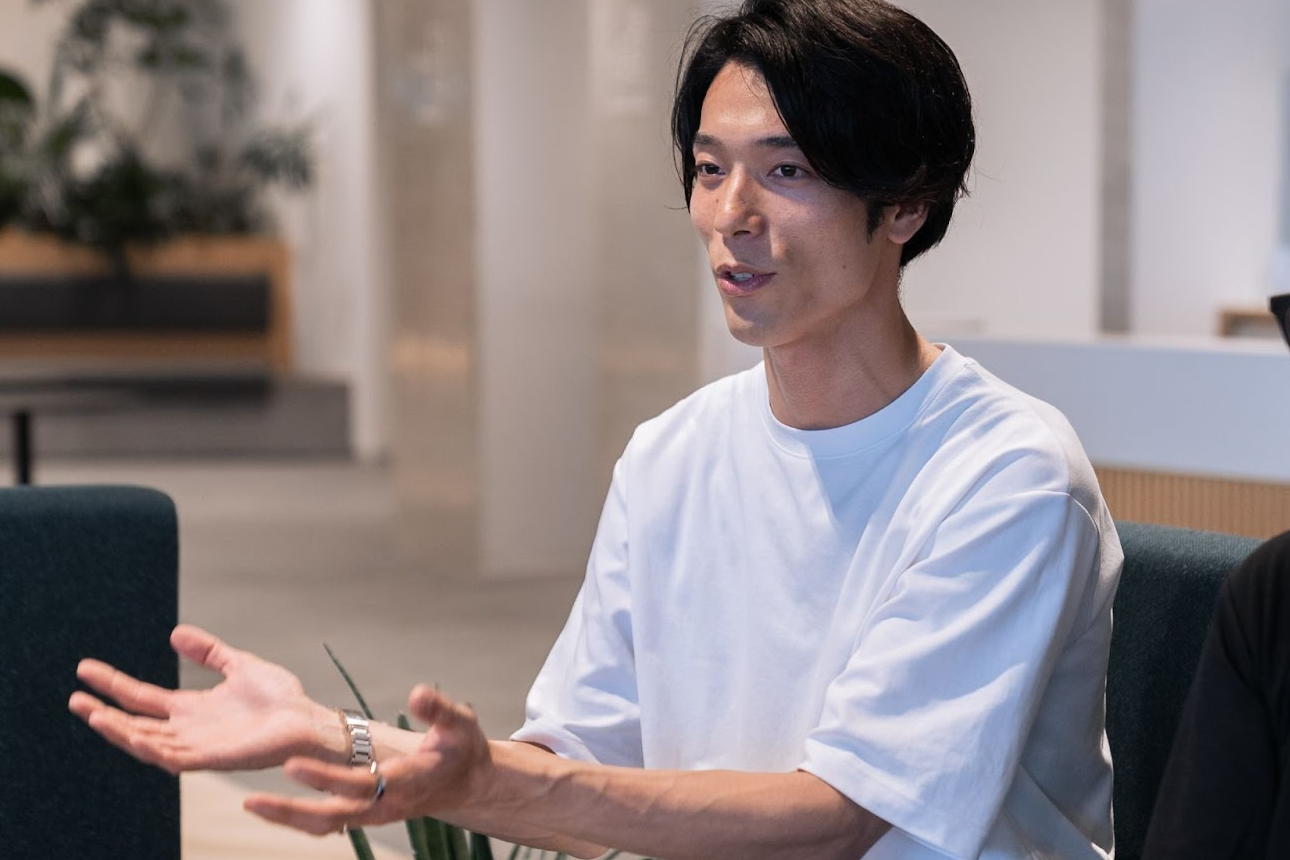

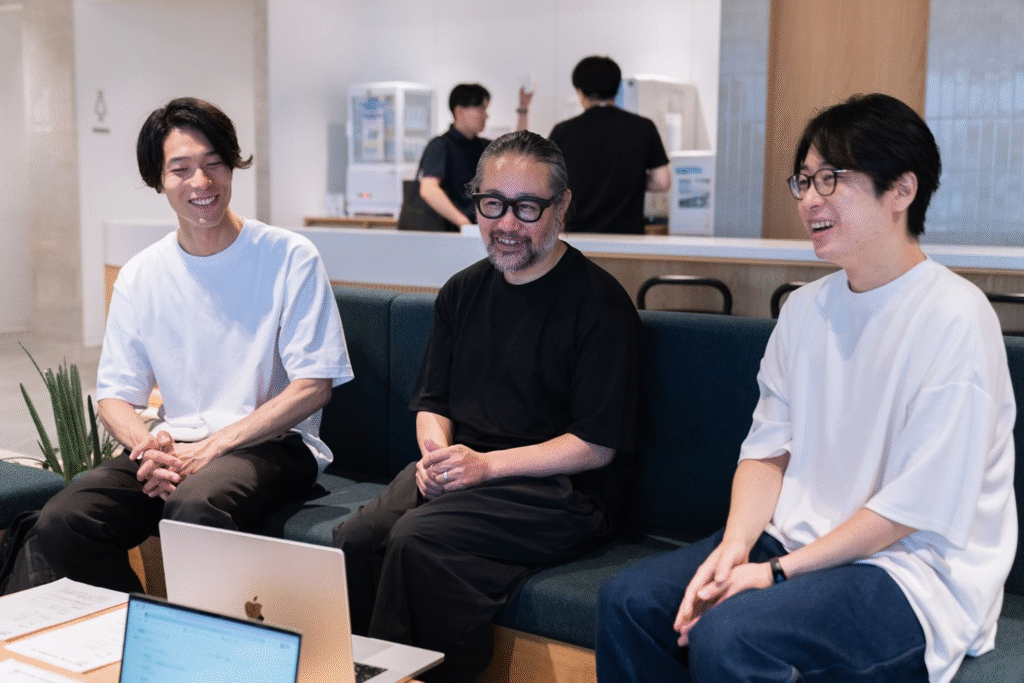

今回は、電通デジタルでAIやXR(Extended Reality)、Web3といった先端テクノロジーを活用し、新しい体験デザインをリードしている

- 泰良 文彦さん(エクスペリエンス&プロダクト部門 部門長補佐)

- 豊沢 拓真さん(エクスペリエンス&プロダクト部門 クリエイティブプランニング第1事業部 グループマネージャー)

- 内海 竜太さん(エクスペリエンス&プロダクト部門 ビジネスバリュープロデュース事業部)

の3名と、Pacific Meta共同創業者・執行役員の畝地による特別対談をお届けします。

※インタビューは2025年7月に実施されたものです。所属・役職などは公開当時の情報です。

目次

Web3に注目した背景と、Pacific Metaとの協業

— 電通デジタル様は、どのような経緯でWeb3に関心を持たれるようになったのでしょうか。

泰良

私たち電通デジタルは「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」というパーパスのもと、社会に大きな変化をもたらす可能性のある取り組みに挑戦してきました。今から約2年前、私は「社会をより良く変える新規事業やDXを推進する」ことをミッションとする部門に所属しており、その頃ちょうどWeb3が大きな注目を集めていました。

「主権を個人に移す」といった思想も含め、Web3は社会課題の解決に貢献できる技術になり得るのではないかと考え、私たち自身もその方向へ舵を切り、社会課題解決の一つの手段としてWeb3を提案していこうという機運が高まっていきました。

内海

電通デジタルとしては、単に技術の新しさに注目するのではなく、「それが社会や生活者にどう体験として届くか」を重視しています。Web3についても同じ視点から議論を深めていきました。

豊沢

Web3は、新しいビジネスやブランド体験を生み出すきっかけとなる技術だと捉えています。私自身、最初は独学からスタートしましたが、学習と実践を重ねる中で理解を深めてきました。その延長線上で、現在の私たちのチームはWeb3にとどまらず、生成AIやXRも含めた先端テクノロジー全般を横断的に捉え、新しい体験のデザインに取り組んでいます。

— Pacific Metaがご一緒させていただくことになった経緯を教えてください。

泰良

Web3は社会課題の解決に有用だとはいえ、専門用語が多く難解な部分があります。加えて、Web3を使うことでどのようなビジネスインパクトが得られるのか、顧客体験をどう変えられるのか、イメージしにくい面もありました。メンバー自身も十分に理解できていないところがあったため、まずは社内向けの勉強会を企画したのです。専門家に教えていただきながら知識を底上げし、実際にWeb3に触れ、体験してみようという取り組みが動き出しました。オンラインで20名ほどが参加するワークショップから始まったのですが、そこでPacific Metaさんにご協力いただいたのが最初のご縁です。

ワークショップの開催に向け、専門知識を持っていそうな様々なスタートアップの方々にお話を伺う中で、Pacific Metaさんの情報の正確さと幅の広さが特に印象に残りました。世界中の一次情報を持ち、ビジネスの観点も兼ね備えた視点で実体験を伴って伝えてくれました。勉強会では、実際にウォレットをつくり、NFTを受け取るなど、体験を通じて学ぶ場を設計いただきました。

膨大なトレンドを体系化し、ビジネスの構想へ

— 実際にお客様に届けるうえで、Web3のどんな点が難しいと感じられましたか。

泰良

一番大きいのは、やはりWeb3は実態をつかみにくく、直感的に理解しづらいということです。たとえばXRならディスプレイで見れば「こういう体験ができるのか」とわかりますし、生成AIも触ればすぐに「こういうことが可能だ」と体感できます。でもWeb3は、説明してもなかなか伝わりにくい。どう説明したら理解してもらえるのか、ビジネスにどうつなげれば可能性を感じてもらえるのか。議論を重ねてきましたが、いまもなお検証と探究を続けています。

畝地(Pacific Meta)

ブロックチェーンは基盤技術であり、それ単体では「体験価値」を示しにくいですよね。さらに、相性の良い領域が金融であるため、一定の金融リテラシーが求められる側面もあります。日本では金融リテラシーが十分に浸透していないこともあり、理解のハードルが一層高くなっているのではないでしょうか。

— そうしたなかで、「Web3未来曼荼羅」という取り組みも進められましたね。

内海

はい。国内電通グループには、未来に向けて社会や生活者の変化の兆しをまとめた「電通未来曼荼羅」というツールがあります。そのWeb3版をつくろうという話になりました。

私自身、当初はWeb3について十分な知識があったわけではありませんでしたが、トレンドや事例を幅広く集め、体系的に整理していくことでようやく全体像が見えてきました。40〜50もの事例を一気に並べてみると、「Web3はこうした領域と相性が良いのか」と腑に落ちる瞬間があったんです。

ただし、思想だけで語ると曖昧になりがちで、やはり根底にある技術理解も欠かせません。そこでPacific Metaさんに最新の事例や海外の動きを共有いただき、根拠を補いながらまとめていきました。

畝地(Pacific Meta)

Web3を社会にわかりやすく伝えるのは、業界の人間にとっては難しい部分で、どうしても技術視点に寄りすぎてしまいがちです。その点、社会や生活者の視点で整理することを得意とする電通デジタルさんならではのまとめは、体系的で理解しやすく、私たち自身もコンサルティングの現場で参考にさせていただきたいと思うほどでした。

バズワードから社会インフラへ―Web3のこれから

— 両社での協業開始から2年が経ちますが、当初描いたWeb3の未来像は、いまどのように進んでいると感じますか。

豊沢

あの頃と比べると、 「Web3」という言葉を表舞台で見かける機会自体は少なくなった印象があります。ただ、裏側のインフラとしては確実に活用が進んでいると感じます。特に金融分野での活用は顕著です。ST(セキュリティトークン)化など、社会実装の芽は広がっていますね。

畝地(Pacific Meta)

基盤の整備が進んだことで、これからは「その基盤の上で何をするか」が差別化のポイントになります。また、NFTも、かつての投機的な盛り上がりを越えて、真正性証明やファンコミュニティ運営といった持続的な用途に移ってきていますね。

泰良

当社でもNFTを入社証として発行してみて、そこから「どう活用すれば新しい体験をつくれるか」を議論するワークショップを行いました。Web3を目的化するのではなく、課題解決の手段として使うことが重要だと実感しています。

畝地(Pacific Meta)

金融分野におけるブロックチェーン活用は本当に進んでいます。データの互換性や可用性といった基盤整備が進み、その上で「表で何をするか」が各社の差別化ポイントになってきています。

豊沢

セキュリティトークン(ST)の進展も、今後の大きな柱になりそうです。

畝地(Pacific Meta)

そうですね。いかに流動性を持たせられるかが鍵です。金融以外ではNFTの活用もこの2年で変化しました。投機的なブームは落ち着きましたが、技術としての可能性は広がり続けています。

豊沢

私たちもWeb3を単体で語るのではなく、生成AIやXRと掛け合わせて体験価値を生み出す方向にシフトしています。社内ではNFTで入社証を発行しましたが、それ自体は入口にすぎません。「この仕組みをどうビジネスに活かすか」をテーマにワークショップを行うなど、より深い議論につなげています。

泰良

技術を掛け合わせることでこそ新しい可能性が生まれると思います。たとえば生成AIでキャラクターをつくり、メタバース空間に配置すれば、これまでにない体験を提供できます。Web3、AI、XRを組み合わせることで、まだ見ぬ面白さが広がると考えています。

— 今後、Web3はどのように社会と関わっていくと考えていますか。

豊沢

Web3を「目的」として掲げるのではなく、解決したい課題に対して有効な「手段」として位置づけることが重要です。NFTも当初は「新しいもの」として話題になりましたが、本質は「証明」や「唯一性の担保」といった特性にあります。社会がその価値を理解するまでに数年を要しましたが、ようやく浸透しつつあると感じます。

泰良

インフラとしての活用が進めば、Web3は社会に根づいていくでしょう。たとえば不動産の小口化などは仕組みがわかりやすく、世の中にも伝わりやすい事例です。一方で「セキュリティトークン」「ブロックチェーン」といった専門用語は依然として難解です。だからこそ、言葉にとらわれず「何がコアの価値なのか」を明確に伝えることを意識しています。

畝地(Pacific Meta)

私たち自身の実体験からも強く共感しています。Web3の業界にいる者が最も苦手としているのは、メッセージを社会にわかりやすく伝えることです。多くの事業者がプロダクトアウト的に技術や商品を出してしまい、一般のユーザーには「結局よくわからない」と受け止められてしまう。だからこそ、電通デジタルさんのような存在が加わることで、最後のメッセージやコンセプトがプロフェッショナルに整理され、社会に届きやすくなるのだと思います。

内海

「Web3」という言葉にこだわらずに、その技術ならではの価値をどう表現するか。そこが今後の大きな課題だと思います。

豊沢

まさにその通りで、「Web3だからこそできること」を核に据えながら、専門用語を使わずに伝える。その工夫に力を入れています。

まだ決定的にわかりやすい事例は少ないですが、良い技術を活かしたサービスが出てくれば、世の中を大きくアップデートするはずです。現状のWeb3は水面下で基盤が整っている段階で、臨界点を超えるサービスが生まれれば一気に普及するでしょう。QRコードの読み取りにも最初は専用アプリが必要でしたが、いまや標準のカメラ機能が対応しています。同じ未来がWeb3にも訪れると考えています。

泰良

加えて、日本は法規制の整理が比較的進んでいて、リスクを抑えながら進めやすい環境にあります。一方で、島国的に閉じてしまう危険もある。

ガラパゴス化せずに世界と接続していくためにも、Pacific Metaさんのグローバルな視点に期待しています。

※インタビューは2025年7月に実施されたものです。所属・役職などは公開当時の情報です

【株式会社電通デジタルについて】

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。

公式ホームページ:https://www.dentsudigital.co.jp/

Pacific Metaに相談してみる

無料相談・お問い合わせはこちら

この記事をシェアする

このプロジェクトの担当コンサルタント

-

Co-founder, Head of Business Partner

Kazuhito Azechi

東京外国語大学卒業。創業期の株式会社Luupに入社し、事業部立ち上げやマネジメントを経験。株式会社COINJINJAでtofuNFTの事業開発を兼務した後、株式会社Pacific Metaを共同創業。現在は国内外の企業のコンサルティング・マーケティング支援を統括。