「新しいL1チェーンが多すぎて、結局どれが自社のサービスに適しているのか分からない…」

「Near Protocolがスケーラブルで使いやすいとは聞くけれど、具体的にEthereumやSolanaと何が違い、どんなビジネスメリットがあるのか判断できない…」

Web3プロジェクトの責任者として、このような課題に直面していませんか?自社のビジネスに最適なブロックチェーン基盤を選ぶことは、極めて重要な意思決定です。

今回、Pacific Meta Magazineでは、Near Protocolについて以下の内容について紹介してます。

- Near Protocolの基本概要と、他のチェーンとの根本的な違い

- Nightshade(シャーディング)とDoomslug(コンセンサス)という独自技術の仕組み

- 手数料、TPS、トークン用途といった具体的な運用データと経済モデル

- EthereumやSolanaなど主要チェーンとの定量的・定性的な比較

- Sweat EconomyやAI関連プロジェクトなど、具体的な企業ユースケース

- AI統合やチェーン・アブストラクション構想がもたらす将来性とビジネスインパクト

この記事を最後まで読むことで、Near Protocolの技術的優位性から実務的な導入メリット、そして将来の可能性までを一気通貫で理解し、自社での採用可否を判断するための具体的な材料を得ることができます。ぜひ、最後までご覧ください。

- Near Protocolとは?

- Near Protocolのシャーディング技術(Nightshade)とは?

- Near Protocolで使われるコンセンサスメカニズム(Doomslug)とは?

- Nearトークンの役割と活用方法は?

- Near Protocolのクロスチェーン対応と相互運用の仕組みとは?

- Near Protocolのメリット・デメリットとは?

- Near ProtocolとEthereumやSolanaとどう違うの?

- Near Protocolのエコシステムと注目プロジェクト3選

- Near Protocolの将来性:AI統合やゼロバランスアカウントの展望

- Near Protocolについてよくある質問

- Near Protocolについてまとめ

Near Protocolとは?

Near Protocolは、スケーラビリティ(拡張性)とユーザビリティ(使いやすさ)を最優先事項として設計された、高性能なレイヤー1ブロックチェーンです。その核心的な目標は、開発者が高性能な分散型アプリケーション(dApps)を容易に構築でき、エンドユーザーが従来のWebサービスのように直感的に利用できる環境を提供することにあります。この目的を達成するため、Nearはブロックチェーンが長年抱える「トリレンマ」(スケーラビリティ、セキュリティ、分散化の三立の難しさ)を、独自の技術アプローチで解決しようとしています。

多くのブロックチェーンが高い手数料、遅い処理速度、そして複雑なユーザー体験という課題に直面する中、Nearはこれらの障壁を取り除くことに注力しています。代表的な指標として、トランザクションが最終的に確定するまでの時間(ファイナリティ)は約1.2秒と極めて高速でありながら、取引手数料は通常1円未満と非常に低コストです。理論上のトランザクション処理能力(TPS)は最大100,000に達するとされ、将来的なアップデートではさらに高いスループットを目指しています。

Nearの思想は「マスアダプション(大衆への普及)」に根差しており、ブロックチェーン技術をバックグラウンドで動くインフラへと「抽象化」し、ユーザーや開発者がその存在を意識することなく、その恩恵だけを受けられる世界を目指しています。

このビジョンは、近年では「AIのためのブロックチェーン(The Blockchain for AI)」や「チェーン・アブストラクション」といった、より具体的で野心的な構想へと進化しています。これらは、自律的なAIエージェントがオンチェーンで活動したり、ユーザーが複数のブロックチェーンをシームレスに横断したりする未来のインターネット基盤を構築しようとする試みです。

Near Protocolの開発チーム・ロードマップ概要

Near Protocolは、2017年にAlexander Skidanov氏とIllia Polosukhin氏によって共同で設立されました。特にPolosukhin氏は、Google Research在籍時に、現代のAIと大規模言語モデル(LLM)の基盤となった画期的な論文「Attention Is All You Need」の共著者の一人として知られています。彼らは当初、AIと機械学習のプロジェクトに取り組んでいましたが、その過程で既存のブロックチェーンが抱える手数料の高さや使い勝手の悪さに直面し、自らスケーラブルで使いやすいブロックチェーンを開発することを決意しました。

エコシステムの発展は、スイスに拠点を置く非営利団体「NEAR Foundation」が主導しています。財団はa16zやCoinbase Venturesといった著名な投資家から多額の資金を調達し、プロトコルの研究開発、助成金プログラム、コミュニティの拡大を支援しています。

主要なロードマップとしては、2020年のメインネットローンチ後、2021年にはイーサリアムとの連携を可能にする「Rainbow Bridge」とEVM互換環境「Aurora」を稼働させました。そして2023年以降は、ユーザー体験を飛躍させる「ゼロバランスアカウント」や、Web3のOSを目指す構想を発表し、2024年以降はシャーディングの最終段階や「チェーン・アブストラクション」の実現に注力しています。

ユーザー/開発者にとってのNear Protocolの価値提案

Nearが提供する価値は、ユーザーと開発者の両方が直面するWeb3の核心的なペインポイントを解決することにあります。

ユーザーにとっての最大の価値は、その圧倒的な「使いやすさ」です。「0x…」のような複雑なウォレットアドレスの代わりに「yourname.near」といった人間が読めるアカウント名を使用できるほか、「FastAuth」機能を使えば、使い慣れたメールアドレスだけで数秒でアカウントを作成できます。これにより、暗号資産に不慣れな一般ユーザーでも、サービスの利用を簡単に始めることが可能です。

開発者にとっては、「開発のしやすさ」が大きな価値となります。Web3で主流のSolidityではなく、Web2の世界で広く使われているRustやJavaScriptといった言語でスマートコントラクトを開発できます。さらに、Near独自のインセンティブモデルとして、dAppsが生み出したトランザクション手数料の30%がその開発者に還元される仕組みがあり、開発者はプロジェクトの成功に応じて直接的な収益を得ることができます。これは、エコシステムへの貢献が経済的に報われる持続可能な環境を構築するための重要な設計です。

このように、Near Protocolは単に高速で安価なだけでなく、ユーザーと開発者の両方にとっての障壁を徹底的に取り除くことに注力した、実用主義のブロックチェーンです。では、その高い性能と使いやすさを実現している核心技術、シャーディングの「Nightshade」とコンセンサスメカニズムの「Doomslug」は、一体どのような仕組みなのでしょうか。次章からその詳細を深掘りしていきます。

Near Protocolのシャーディング技術(Nightshade)とは?

Near Protocolが持つ卓越したスケーラビリティの根幹をなすのが、独自に設計されたシャーディング技術「Nightshade」です。シャーディングとは、データベースやトランザクションの処理負荷を「シャード」と呼ばれる複数の小さなグループに分割し、並列処理することでネットワーク全体のスループット(処理能力)を向上させる技術です。

多くのブロックチェーンが構想していたシャーディングは、それぞれが独立したブロックチェーン(シャードチェーン)のように振る舞い、シャード間の通信が複雑で遅延が大きいという課題を抱えていました。しかし、Nightshadeはこのアプローチとは一線を画します。Nightshadeの最大の特徴は、複数の独立したチェーンを作るのではなく、単一のブロックチェーンの内部でデータと処理を分割する点にあります。これにより、Nearは高いスループットを実現しつつも、シャード間のスムーズな連携と高いセキュリティを維持しています。

このアーキテクチャは、将来的には「動的リシャーディング」へと進化する計画です。これは、ネットワークの混雑状況に応じて、シャードの数を自動的に増やしたり減らしたりする機能です。トラフィックが急増した際には自動的にシャードを分割して負荷を分散し、閑散期にはシャードを統合して効率を高めることができます。これにより、理論上は無限のスケーラビリティを実現し、手数料の高騰を防ぎながら安定したパフォーマンスを維持することが可能になります。

Nightshadeのアーキテクチャ概要とデータ分割手法

Nightshadeでは、ネットワークは常に単一のメインチェーンを維持します。各ブロックには、すべてのシャードからもたらされた情報が含まれています。しかし、ブロックを検証するバリデーターは、この巨大なブロック全体をダウンロードする必要はありません。

代わりに、各シャードは「チャンク(Chunk)」と呼ばれる、そのシャードのトランザクションのみを含むブロックの一部を生成します。ブロックプロデューサーは、各シャードから提出されたチャンクの要約情報(ヘッダー)だけを集め、それを一つのブロックにまとめてメインチェーンに記録します。この仕組みにより、各バリデーターは自身が担当するシャードのデータ(チャンク)だけを処理・検証すればよいため、個々のノードにかかる負荷が大幅に軽減され、ネットワーク全体の並列処理が可能になるのです。

セキュリティは、ネットワーク全体のバリデーターによって担保されます。悪意のあるチャンクが提出されても、他のバリデーターによる検証や「チャレンジ」と呼ばれる不正検知の仕組みによって発見され、ペナルティが課されます。この設計により、単一チェーンの高いセキュリティを保ちながら、シャーディングによるスケーラビリティの恩恵を享受できるのです。

スケーラビリティ指標(TPS/最終性)と実測値の比較

Nightshadeアーキテクチャは、Near Protocolに優れたパフォーマンス指標をもたらしています。公式には最大で100,000 TPS(秒間トランザクション数)の処理能力を持つとされ、2025年末までにはテスト環境で100万TPSを達成するという野心的な目標を掲げています。これは、将来的にAIエージェントなどが生み出す膨大なトランザクション需要を見据えたものです。

実用上、より重要な指標である「ファイナリティ(取引の最終確定時間)」は、約1.2秒と非常に高速です。これは、ユーザーの操作がほぼ即座にブロックチェーン上に記録され、覆されることがなくなることを意味し、優れたユーザー体験に直結します。

| 特徴 | Near Protocol | Ethereum | Solana |

|---|---|---|---|

| 理論TPS | 100,000+ | 約100(L2利用時) | 65,000+ |

| ファイナリティ | 約1.2秒 | 約12〜14分 | 約13秒 |

| 平均手数料 | $0.01未満 | $1〜$10以上 | 約$0.00025 |

この比較から、Nearは特にファイナリティの速さで他の主要チェーンを大きくリードしていることがわかります。決済やインタラクティブなアプリケーションにおいて、この即時性は大きな競争優位性となります。

高速な並列処理を可能にするNightshade。しかし、その分割されたデータが最終的にどのようにして一つの正しい合意に至るのでしょうか。その鍵を握るのが、Near独自のコンセンサスメカニズム「Doomslug」です。

Near Protocolで使われるコンセンサスメカニズム(Doomslug)とは?

Doomslugは、Near Protocolのブロック生成と合意形成を担う、独自のコンセンサスメカニズムです。その名前のユニークさとは裏腹に、極めて実用的かつ効率的な設計思想に基づいており、Nightshadeシャーディングと密接に連携して機能します。Doomslugの最大の特徴は、ネットワークが非常に高い活性(Liveness、つまり止まらずに動き続ける能力)を維持しながら、高速なファイナリティ(取引の確定)を実現する点にあります。

多くのProof-of-Stake(PoS)ブロックチェーンが採用する伝統的なBFT(ビザンチン障害耐性)コンセンサスは、ブロックを確定させるためにバリデーター間で複数回の通信を必要とし、これが遅延の原因となることがありました。また、ブロックを生成するためには、ネットワーク全体の3分の2以上のバリデーターがオンラインで正常に稼働している必要があります。

Doomslugは、この点を大きく改善しています。Doomslugでは、オンラインのバリデーターが過半数(50%超)いれば、ネットワークは新しいブロックを生成し続けることができます。

これにより、ネットワークが一時的に分断されたり、多くのバリデーターがオフラインになったりしても、システム全体が停止するリスクが大幅に低減されています。これは、多数のシャードが稼働する複雑なシステムにおいて、安定性を維持する上で極めて重要な特性です。

Doomslugのフェーズ1/フェーズ2と最終性までの流れ

Doomslugは、ファイナリティを2つのフェーズに分けて達成することで、速度と安全性を両立させています。

- フェーズ1: 実践的ファイナリティ (Doomslug Finality)

- ブロックプロデューサーが新しいブロックを生成し、ネットワークに送信します。

- 他のバリデーターは、そのブロックが正当であれば承認メッセージを送ります。

- あるブロックが、バリデーターの総ステーク量の過半数から承認を受け取ると、そのブロックは「実践的ファイナリティ」に到達します。この状態のブロックは、悪意あるバリデーターが自身のステークを没収されるほどの不正を働かない限り、覆ることはありません。このプロセスは非常に高速で、約1.2秒で完了します。

- フェーズ2: BFTファイナリティ

- 実践的ファイナリティに到達したブロックの次に、さらに新しいブロックが正常に生成されると、その前のブロックは「BFTファイナリティ」に到達します。これは、暗号学的に最も強固な、覆すことが極めて困難な最終状態を意味します。

この2段階の仕組みにより、ユーザーはほとんどのケースで1.2秒という即時性を体験しつつ、その数秒後には金融取引にも耐えうる最高レベルのセキュリティが保証されるという、実用的な恩恵を受けることができます。

他チェーンのPoS/PoHとの比較ポイント

Doomslugは他のコンセンサスメカニズムと比較して、特にネットワークの耐障害性とファイナリティの即時性で優位に立ちます。

- 対Tendermint (Cosmos): Cosmosなどで採用されるTendermintは、ブロックの合意にバリデーターの3分の2(約67%)以上の参加を必要とします。一方、Doomslugは過半数(50%超)でブロック生成を継続できるため、ネットワークの活性(Liveness)が高く、より障害に強いと言えます。

- 対Proof-of-History (Solana): SolanaのPoHはトランザクションの順序付けを高速化しますが、最終的な合意(ファイナリティ)には約13秒を要します。Doomslugは約1.2秒で実践的ファイナリティに達するため、決済などの即時性が求められるユースケースでより優れた体験を提供します。

- 対Casper (Ethereum): イーサリアムのPoSはセキュリティを最優先に設計されており、ファイナリティには12分以上かかります。これは巨大な経済価値を守るための意図的な設計ですが、NearのDoomslugは実用的な速度を重視している点で対照的です。

NightshadeとDoomslugという強力な技術基盤。これらを円滑に動かし、ネットワークの参加者にインセンティブを与えるのが、ネイティブトークンNEARの役割です。

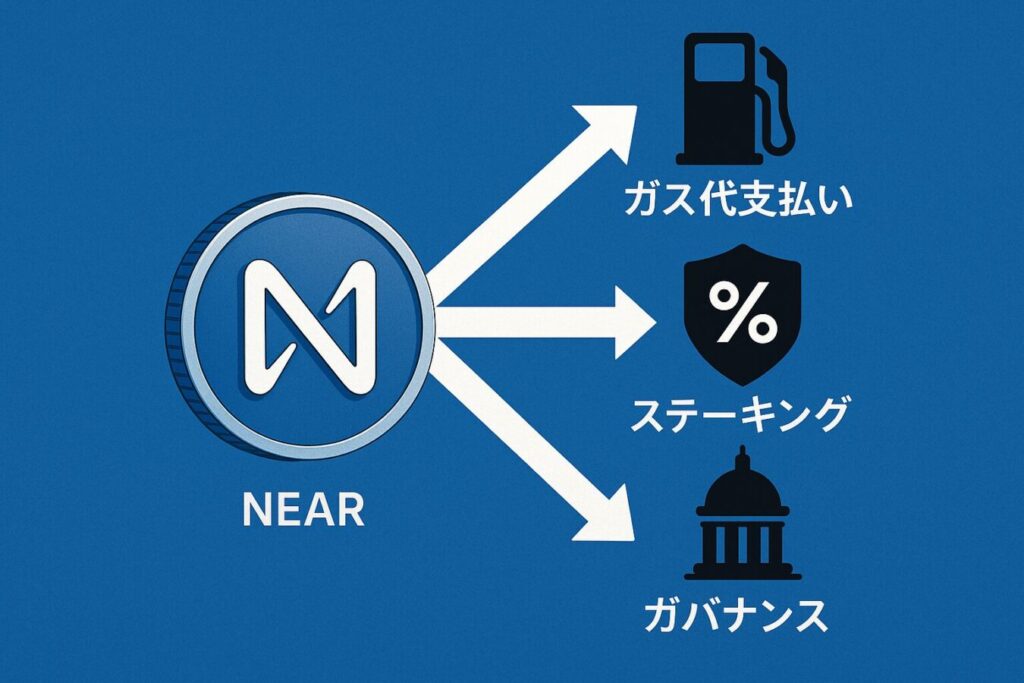

Nearトークンの役割と活用方法は?

Nearエコシステムにおいて、ネイティブトークンであるNEARは、単なる決済手段や投機の対象ではありません。ネットワークのセキュリティを維持し、運用を円滑にし、将来の方向性を決定するための3つの重要な役割を担っています。

- 手数料の支払い(ガス代):ユーザーが送金やdAppsの利用など、ネットワーク上で何らかの取引を行う際には、その処理コストとして少額のNEARを手数料として支払います。この手数料の仕組みはNearの経済モデルの根幹をなしています。

- ステーキング:NEARトークン保有者は、自身のトークンをネットワークに「ステーク(預け入れ)」することで、トランザクションの検証プロセスに参加し、ネットワークのセキュリティ維持に貢献できます。その対価として、保有者は報酬(インフレ報酬)を得ることができます。

- ガバナンス:NEARトークンは、プロトコルのアップグレードやエコシステムの資金配分など、ネットワークの将来に関する意思決定プロセスに参加するための投票権としても機能します。これにより、トークン保有者はNearの運営に直接関与することができます。

NEARトークンを購入するには、BinanceやCoinbaseといった海外の主要な暗号資産取引所のほか、日本国内ではSBI VCトレードやCoinTradeなどの認可された取引所を利用できます。購入したNEARは、MyNearWalletなどの公式ウォレットや、対応するハードウェアウォレットで安全に保管することが推奨されます。

手数料支払いとストレージコストの仕組み

Nearの手数料モデルには、他のチェーンにはないユニークな特徴があります。ユーザーが支払ったトランザクション手数料のうち、70%はバーン(焼却)され、供給量から永久に削除されます。これにより、ネットワークの利用が活発になるほどNEARトークンの希少性が高まり、デフレ圧力がかかる設計になっています。残りの30%は、そのトランザクションを処理したスマートコントラクトの開発者に報酬として還元されます。

また、NearではアカウントやdAppがデータをブロックチェーン上に保存するために、そのデータ量に応じたNEARトークンをアカウント内でロックする必要があります。これは「ストレージ預託」と呼ばれ、ブロックチェーンのストレージが無限に消費されるのを防ぐための経済的な仕組みです。ユーザーがデータを削除すれば、ロックされていたNEARは返却されます。

ステーキングの手順とリスク管理

NEARトークン保有者は、自身のトークンを信頼できるバリデーターに「委任(デリゲート)」することで、手軽にステーキングに参加できます。ステーキングの年率利回り(APY)はネットワークの状況により変動しますが、一般的に9%〜11%程度が期待できます。

ステーキングの一般的な手順は、ウォレットからステーキング機能を選択し、バリデーターのリストから委任先を選ぶだけです。バリデーターを選ぶ際は、手数料の安さだけでなく、稼働率(Uptime)や総ステーク量なども考慮し、信頼性の高い運営者を選ぶことが重要です。

リスクとしては、ステーキングを解除(アンステーク)してからトークンが引き出し可能になるまで、約36〜48時間のロックアップ期間が存在することが挙げられます。この間、トークンは移動できないため、価格変動のリスクに注意が必要です。また、委任したバリデーターが悪意ある行為を行うと、ステークの一部が没収される「スラッシング」のリスクもゼロではありません。

ガバナンス参加方法と意思決定プロセス

NEARトークン保有者は、プロトコルの将来を形作るガバナンスに参加する権利を持ちます。近年、Nearではガバナンスをより分散化し、コミュニティ主導にするための枠組みとして「NEAR Digital Collective (NDC)」が導入されました。NDCは、トークン保有者による投票機関や専門家による評価機関などで構成され、エコシステムの資金配分や重要な方針決定を透明性の高いプロセスで行うことを目指しています。

トークン保有者は、ガバナンスフォーラムでの議論に参加したり、特定の提案に対してオンチェーンで投票したりすることで、意思決定プロセスに直接的な影響を与えることができます。これにより、Nearは中央集権的な主体に依存しない、真に分散化されたエコシステムの構築を進めています。

Near Protocolのクロスチェーン対応と相互運用の仕組みとは?

現代のWeb3は、単一のチェーンで完結するのではなく、複数のブロックチェーンが相互に連携し合う「マルチチェーン」の世界です。この中で、Near Protocolは孤立したエコシステムになるのではなく、他の主要なチェーン、特に最大の開発者コミュニティと流動性を持つイーサリアムとの接続性を重視してきました。そのための主要なソリューションが「Rainbow Bridge」と「Aurora」であり、これらはNearの相互運用性戦略の中核をなしています。

これらの技術は、Nearが掲げる究極のビジョンである「チェーン・アブストラクション(Chain Abstraction)」への布石でもあります。チェーン・アブストラクションとは、ユーザーがウォレットの切り替えやガス代の管理といったブロックチェーンごとの違いを意識することなく、複数のチェーンにまたがるアプリケーションをシームレスに利用できる未来を目指す構想です。

これにより、Web3の複雑さを根本から解消し、真のマスアダプションを促進することを目指しています。Rainbow BridgeやAuroraは、この壮大なビジョンを実現するための第一歩と言えるでしょう。セキュリティ面では、これらのブリッジやレイヤー2ソリューションは、中央集権的な管理者に依存しないトラストレスな設計や、専門機関による厳格な監査を通じて安全性の確保に努めています。

Rainbow BridgeとAurora(EVM互換環境)の役割

- Rainbow Bridgeは、Near、イーサリアム、そして後述するAuroraの3つのネットワーク間で、トークンやその他のデータを安全に転送するための公式ブリッジです。その最大の特徴は、中央の管理者を信頼する必要がない「トラストレス」な設計にあります。これは、各チェーン上のスマートコントラクトが互いのチェーンの状態を暗号学的に検証することでセキュリティを担保しているため、非常に安全性が高いとされています。ユーザーはETHや主要なERC-20トークンなどを、イーサリアムとNearの間で双方向に移動させることが可能です。

- Auroraは、Nearプロトコル上で動作する「イーサリアム仮想マシン(EVM)互換環境」です。これは実質的に、Near上に構築された高性能なレイヤー2ソリューションと考えることができます。これにより、イーサリアムの開発者は、Solidityで書かれた既存のdAppsやスマートコントラクトをコードの変更なしに、ほぼそのままAurora上に展開できます。ユーザーはMetaMaskのような使い慣れたイーサリアムウォレットをそのまま利用でき、トランザクション手数料もETHで支払うことができるため、イーサリアムエコシステムから極めてスムーズにNearの高速・低コストな環境へ移行することが可能です。

相互運用性で得られるビジネスメリット

Nearが提供する高度な相互運用性は、Web3ビジネスを展開する上で具体的なメリットをもたらします。

- ユーザーと流動性の獲得: Auroraを通じて、イーサリアムの巨大なユーザーベースと数十兆円規模のDeFi(分散型金融)流動性にアクセスできます。これにより、Near上で新しいdAppを立ち上げるプロジェクトも、最初から広範な市場をターゲットにすることが可能です。

- マルチチェーン戦略の容易化: 企業は、コアとなるロジックを高性能なNearで構築しつつ、Auroraを通じてイーサリアム上でのプレゼンスも維持するという、柔軟なマルチチェーン展開を低コストで実現できます。これにより、各チェーンの長所を活かした最適なサービスを提供できます。

- マスアダプションの促進: 将来の「チェーン・アブストラクション」が実現すれば、ユーザーはNearアカウント一つで、ビットコインやイーサリアムの資産も直接操作できるようになります。この究極のUXは、Web3サービスがマスアダプションを達成する上での大きな追い風となるでしょう。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

Near Protocolのメリット・デメリットとは?

Near Protocolをビジネス基盤として検討する際には、その技術的な優位性だけでなく、現実的な課題やリスクも踏まえた上で総合的に判断することが不可欠です。ここでは、Nearの導入を検討する事業担当者やマーケターが押さえておくべき主要なメリットとデメリットを整理します。

| メリット(Pros) | デメリット(Cons) |

|---|---|

| 圧倒的な低コスト・高速性 | エコシステムの成熟度 |

| 優れたユーザー体験 (UX) | 分散化への懸念 |

| 開発者フレンドリーな環境 | 技術の新規性とセキュリティリスク |

| 明確な将来ビジョン(AI/チェーン抽象化) | 規制の不確実性 |

メリット:低手数料・高速最終性・開発者ツール

Near Protocolの最大の強みは、その卓越したパフォーマンスと、ユーザーおよび開発者の双方にとっての使いやすさにあります。

- 低手数料・高速最終性: 取引手数料が1円未満、取引確定が約1.2秒という性能は、マイクロペイメントやゲームなど、頻繁なやり取りが発生するアプリケーションの運用コストを劇的に下げ、Web2サービスに匹敵する滑らかなユーザー体験を提供します。これは、顧客満足度とリテンション率に直結する重要な要素です。

- 優れたUXと開発者ツール: 「yourname.near」のような人間可読アカウントや、メールアドレスでのアカウント作成機能は、Web3初心者のオンボーディング障壁を大幅に低減し、顧客獲得コスト(CAC)を削減します。開発者にとっては、JavaScriptやRustといった一般的な言語で開発できる点や、手数料の30%が還元される収益モデルが、開発サイクルの短縮と持続可能なビジネス構築を強力に後押しします。

デメリット:エコシステム規模・規制/セキュリティ懸念

一方で、比較的新しいプラットフォームであるNearは、いくつかの課題も抱えています。

- エコシステム規模: イーサリアムやSolanaと比較すると、Nearエコシステム全体の預かり資産総額(TVL)や活発なdAppの数はまだ発展途上です。これは、特にDeFi分野において、利用できる流動性や連携可能なプロトコルの選択肢が限られる可能性があることを意味します。

- 分散化とセキュリティ: バリデーターの数は数百程度であり、数千を超えるイーサリアムに比べると、ネットワークの分散化の度合いは低いと指摘されることがあります。これは、理論的にはネットワークの堅牢性に対するリスクとなり得ます。また、シャーディングのような複雑な技術は、未知の脆弱性を抱える可能性がゼロではなく、常にセキュリティ監査とアップデートが求められます。実務上は、Nearでの開発経験が豊富なRustエンジニアの確保が、Solidityエンジニアに比べて難しい場合があるという課題もあります。

これらのメリット・デメリットを踏まえると、Near Protocolは「マスアダプションを目指すUX重視のアプリケーション」や「AIとの連携など、将来の技術トレンドを先取りしたいプロジェクト」にとって、特に魅力的な選択肢であると言えます。一方で、巨大な流動性を即座に必要とする金融アプリケーションや、業界で最も実績のあるプラットフォームを求める場合は、慎重な比較検討が必要です。次の章では、より具体的に主要な競合チェーンとの違いを掘り下げていきます。

Near ProtocolとEthereumやSolanaとどう違うの?

ビジネスでどのブロックチェーン基盤を採用するかを決定する際、主要な競合との比較は最も重要なプロセスです。ここでは、Near Protocolを、現在のWeb3エコシステムを牽引するEthereum、Solana、そしてEthereumの主要なレイヤー2ソリューションであるPolygon(PoS)およびArbitrum Oneと比較します。技術性能、開発環境、そしてビジネス活用の3つの観点から、それぞれの長所と短所を明らかにします。

技術・性能比較(TPS・最終性・手数料)

パフォーマンスとコストは、ブロックチェーン選定の基本的な指標です。以下の表は、各チェーンの主要な技術指標をまとめたものです。(数値はネットワーク状況により変動するため、2024年〜2025年初頭のデータに基づく概算値)

| 比較項目 | Near Protocol | Ethereum | Solana | Polygon (PoS) | Arbitrum One |

|---|---|---|---|---|---|

| コンセンサス | TPoS (Doomslug) | PoS | PoS + PoH | PoS | Rollup (on ETH) |

| スケーリング | Nightshade (Sharding) | Rollup中心 | Sealevel (並列処理) | Sidechain | Optimistic Rollup |

| 実測平均TPS | 約80-100 | 約15-30 | 約2,000-4,000 | 約50-100 | 約20-40 |

| ファイナリティ | 約1.2秒 | 約12-14分 | 約13秒 | 約2-4分 | 約10-30分 |

| 平均手数料 | $0.01未満 | $1 – $10+ | 約$0.00025 | 約$0.01 – $0.1 | 約$0.1 – $1 |

この表から、Near Protocolは「ファイナリティ(最終性)」において競合を圧倒していることが明確です。取引が1.2秒で完全に確定する点は、ユーザー体験を重視するアプリケーションにとって決定的な利点となります。Solanaは実測TPSで優位に立っていますが、ファイナリティではNearに劣り、過去のネットワーク停止の経験から安定性に懸念が残ります。Ethereumとそのレイヤー2は、最終的なセキュリティをEthereum本体に依存するため、ファイナリティに数分から数十分の時間を要します。

開発環境・ユーザビリティ比較

開発のしやすさとユーザーの使いやすさは、エコシステムの成長を左右します。

- 開発言語: NearがRustとJavaScriptに対応している点は、膨大なWeb2開発者コミュニティからの参入障壁を低くする大きなアドバンテージです。一方、Ethereum、Polygon、ArbitrumはSolidityが主流であり、EVMエコシステム内で豊富なツールと人材が存在するという強みがあります。SolanaもRustを使用しますが、独自のフレームワークを学ぶ必要があり、学習コストは比較的高めです。

- アカウントモデルとUX: この点ではNearが明確に差別化されています。人間が読めるアカウント名、メールでのアカウント作成、ガス代の肩代わり機能といった優れたUX機能がプロトコルレベルで組み込まれています。他のチェーンでもアカウント抽象化(ERC-4337)によって改善が進んでいますが、Nearほどネイティブでシームレスな体験は提供できていません。

ビジネス活用事例・コミュニティ規模比較

エコシステムの成熟度は、ネットワーク効果や利用可能なリソースに直結します。

- エコシステム規模 (TVL): TVL(総預かり資産)では、依然としてEthereumが圧倒的なリーダーです。ArbitrumやSolanaも活発なDeFiエコシステムを形成しています。NearのTVLはこれらに比べてまだ小さいですが、着実に成長を続けています。

- アクティブユーザー数: 近年、Nearはこの指標で驚異的な成長を見せています。特に「Sweat Economy」のようなマスアダプション向けアプリの成功により、デイリーアクティブユーザー数(DAU)で全ブロックチェーン中でトップクラスに躍り出ました。これは、NearのUX重視戦略が実際に多くのユーザーを惹きつけている強力な証拠です。

結論として、絶対的に「優れた」チェーンは存在せず、選択はユースケースに依存します。Near Protocolは、特に「ユーザー体験」と「将来のAI統合」を最重要視するプロジェクトにとって、非常に強力な選択肢と言えるでしょう。

理論や数値だけでなく、実際にどのようなプロジェクトがNear上で成功しているのか。次の章では、具体的な事例を見ていきましょう。

Near Protocolのエコシステムと注目プロジェクト3選

Near Protocolのエコシステムは、その低コスト、高速性、そしてユーザーフレンドリーな特性を活かし、多様な分野で急速に成長しています。特に、数百万から数千万単位のユーザーをWeb3の世界に導いた実績は、他のレイヤー1チェーンにはない特筆すべき点です。ここでは、Nearの思想と技術を体現し、ビジネス的な成功を収めている、あるいは大きな可能性を秘めている3つの代表的なプロジェクトを紹介します。

注目プロジェクト1:Sweat Economy

Sweat Economyは、「Move-to-Earn(動いて稼ぐ)」というコンセプトを世界に広めた、Nearエコシステムを代表するキラーアプリケーションです。元々はWeb2のフィットネスアプリ「Sweatcoin」としてスタートし、1億4000万人以上という驚異的なユーザーベースを構築しました。

2022年にNear Protocol上で暗号資産SWEATをローンチし、Web3へと事業を拡大。ユーザーは歩くことでSWEATを獲得し、ステーキングや他の暗号資産との交換が可能になりました。このプロジェクトがNearを選んだ理由は明確です。共同創業者Oleg Fomenko氏は、数千万人のユーザーに毎日トークンを配布するという大規模なオペレーションを実現するには、Nearが提供する「極めて低い手数料」「高速な処理能力」「簡単なオンボーディングUX」が不可欠だったと語っています。

実際に、Sweat EconomyはNear上で数千万のアクティブウォレットを生成し、Web3史上最大規模のユーザーオンボーディングを成功させました。これは、Nearの技術がコンシューマー向け大規模アプリケーションを支える能力があることを証明した最も強力な事例です。収益モデルは、ブランドパートナーシップ、プレミアム課金、アプリ内手数料など多角的で、すでに持続可能なビジネスを確立しています。

注目プロジェクト2:Mintbase

Mintbaseは、Near上で展開される主要なNFTインフラストラクチャプラットフォームです。単なるマーケットプレイスではなく、誰でも独自のブランドNFTストア(スマートコントラクト)を立ち上げ、NFTを発行・販売できる「NFTのShopify」のような存在を目指しています。

MintbaseがNearを活用する最大のメリットは、その圧倒的なコスト効率です。イーサリアムでは数千円から数万円かかることもあるNFTのミント(発行)コストが、Near上ではごくわずか(0.001 NEAR未満)で済みます。これにより、音楽、アート、イベントチケット、会員権など、これまでコスト面でNFT化が難しかった多様なユースケースが現実のものとなります。企業やクリエイターは、低コストで大規模なNFTコレクションを発行したり、ファン向けの低価格な記念NFTを配布したりといった、柔軟な戦略をとることができます。

MintbaseはNearのNFTエコシステムの草分け的存在として、Animoca Brandsなどから大型の資金調達にも成功しており、Nearがデジタルアセットの発行と管理のための費用対効果の高いプラットフォームであることを示しています。

注目プロジェクト3:AI連携/インフラ系サービス「Shade Agents」

Nearの「AIのためのブロックチェーン」というビジョンを体現するのが、AIとブロックチェーンを融合させた新しいタイプのプロジェクトです。その最前線にいるのが「Shade Agents」のような自律型AIエージェントのフレームワークです。

Shade Agentsは、人間の介在なしに、オンチェーンで自律的に動作するAIプログラムです。これらは単なるスマートコントラクトとは異なり、Nearの「チェーン・シグネチャ」という技術を活用して、Near上から直接イーサリアムやビットコインなど他のチェーンの資産を管理・取引することができます。例えば、市場データをリアルタイムで分析し、ユーザーのポートフォリオを複数のチェーンにまたがって自動でリバランスする「AI DeFiストラテジスト」や、DAOの運営タスクを完全に自動化するエージェントなどが考えられます。

このような自律型AIエージェントが活動するためには、高速、低遅延、かつ並列処理が可能なNearのアーキテクチャが不可欠です。Shade Agentsは、AIが主体となって経済活動を行う「エージェント経済」の到来を予感させるものであり、Nearが他のブロックチェーンに対して持つ、最もユニークで先進的な価値提案の一つとなっています。

これらのプロジェクトは、Nearが単なる高速チェーンではなく、現実世界で大規模なユーザーを獲得し(Sweat Economy)、新しいビジネスモデルを創出し(Mintbase)、未来の技術トレンドを切り拓く(Shade Agents)ための実践的なプラットフォームであることを示しています。では、Nearは今後どのような未来を描いているのでしょうか。

Near Protocolの将来性:AI統合やゼロバランスアカウントの展望

Near Protocolの将来性は、単なるトランザクション処理能力の向上に留まりません。そのビジョンは、Web3の根本的なユーザー体験を再定義し、AIとの融合を深めることで、次世代のオープンなインターネット基盤となることにあります。事業責任者やマーケターが注目すべきは、「チェーン・アブストラクション」と「AI統合」という二大戦略が、ビジネスのあり方をどのように変えるかという点です。これらの構想は、顧客獲得、サービス提供、そして組織運営の未来に大きなインパdクトを与える可能性を秘めています。

もちろん、全ての暗号資産プロジェクトと同様に、各国の規制動向、特に税制やコンプライアンス要件の変化は常に注視すべきリスク要因です。しかし、Nearの技術的なロードマップは、これらの外部環境の変化に左右されない、強力なプロダクトビジョンに基づいています。

AI統合・Chain Abstractionの最新動向

- AI統合:Nearは、自律的なAIエージェントが価値を交換し、意思決定を行うための「実行レイヤー」となることを目指しています。これは、AIが特定企業のサーバーに縛られることなく、オープンな環境で活動できる「ユーザー所有のAI」の世界を実現する試みです。高速なファイナリティと並列処理能力は、何百万ものAIエージェントが同時に活動する環境を提供します。2025年末までに100万TPSを達成するという目標も、このAIエージェント経済の到来を見据えたものです。

- チェーン・アブストラクション:これは、ユーザーがどのブロックチェーンを使っているかを意識する必要がない、統一されたWeb3体験を提供する構想です。そのコア技術である「チェーン・シグネチャ」は、Nearアカウントから直接ビットコインやイーサリアムのトランザクションに署名できる画期的な仕組みです。これにより、ユーザーは最適なルートで取引を自動実行できるようになり、Web3のUXは劇的に向上します。すでにKyberSwapなどのDeFiプロトコルがこの技術の統合を進めており、実用化が始まっています。

ゼロバランスアカウント/アカウント抽象化の実務インパクト

Nearがプロトコルレベルで実装しているアカウントモデルは、それ自体がビジネスに直接的な利益をもたらす強力な機能です。

- ゼロバランスアカウント:2023年に導入されたこの機能により、ユーザーはアカウント作成時にNEARトークンを保有している必要がなくなりました。これは、ユーザー獲得における最大の障壁の一つである「最初に暗号資産を購入する」というステップを完全に取り除くことを意味します。これにより、顧客獲得コスト(CAC)は劇的に低下し、サービスのコンバージョン率は大幅に向上する可能性があります。Web2サービスと全く同じように、メールアドレスでのサインアップだけで利用を開始できるフローを設計できるのです。

- アカウント抽象化:Nearのアカウントは本質的にスマートコントラクトであり、複数のキーに異なる権限を割り当てたり、ソーシャルリカバリー(信頼する第三者の承認でアカウントを復旧)を設定したりといった柔軟な管理が可能です。これにより、企業は顧客のセキュリティレベルやユースケースに応じた多様なアカウントポリシーを設計でき、セキュリティと利便性の最適なバランスを追求できます。

Near Protocolの未来は、これらの先進的な技術と構想をいかに迅速かつ堅牢に実現できるかにかかっています。競争の激しいレイヤー1市場において、Nearは単なる高速チェーンではなく、Web3の次世代のユーザー体験とAI経済の基盤インフラとなることで、独自のポジションを確立しようとしています。次に、これまでの情報を踏まえて、よくある質問にお答えします。

Near Protocolについてよくある質問

最後に、Near Protocolについてよくある質問とその回答を紹介していきます。

Q1: Nearの手数料はいくらですか?

A1: Near Protocolのトランザクション手数料(ガス代)は非常に低く、ほとんどの操作で1セント(約1円)未満です。手数料は決定論的に計算されるため、イーサリアムのようにネットワークの混雑状況によって価格が急騰することは少なく、コストが予測しやすいのが特徴です。また、徴収された手数料の70%は焼却(バーン)され、残りの30%はトランザクションを処理したスマートコントラクトの開発者に還元されるというユニークな仕組みになっています。

Q2: Rainbow Bridgeは安全ですか?

A2: Rainbow Bridgeは、Nearの公式クロスチェーンブリッジであり、高いセキュリティを念頭に設計されています。その安全性は、中央集権的な管理者を必要としない「トラストレス」なアーキテクチャに基づいています。ブリッジは各チェーン上のライトクライアントを用いて暗号学的に取引を検証するため、第三者を信頼する必要がありません。複数の専門企業によるセキュリティ監査も実施済みですが、どのようなクロスチェーンブリッジにも100%絶対の安全はなく、スマートコントラクトの脆弱性などの潜在的リスクは常に存在します。

Q3: NEARトークンはどこで購入できますか?

A3: NEARトークンは、Binance、Coinbase、OKXといった世界中の主要な暗号資産取引所で購入できます。日本国内においては、金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者であるSBI VCトレードやCoinTrade(コイントレード)などで取り扱いがあります。これらの国内取引所では、日本円で直接NEARトークンを購入することが可能です。

Q4: ステーキングの利回りはどのくらいですか?

A4: NEARトークンのステーキングによる年率利回り(APY)は、ネットワーク全体の総ステーク量やバリデーターの手数料によって変動しますが、一般的に約9%から11%の範囲で推移しています。報酬はエポックごと(約12時間ごと)に支払われ、自動的に複利運用されるため、長期的に保有することで効率的に資産を増やすことが期待できます。

Q5: EthereumとNear Protocolはどちらが良いですか?

A5: どちらが良いかは、プロジェクトの目的やユースケースによって異なります。最大の流動性と最も成熟したDeFiエコシステムにアクセスしたい場合、またはプロジェクトがイーサリアムの強力なネットワーク効果とセキュリティを最優先事項とする場合は、Ethereumが適している可能性があります。一方で、大量のユーザーをターゲットにするアプリケーション(特にWeb2からの移行)、高速なトランザクション確定と極めて低い手数料が不可欠なユースケース(ゲーム、決済など)、そしてJavaScriptやRustで開発したい場合には、Near Protocolが非常に強力な選択肢となります。

Near Protocolについてまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、Near Protocolについて以下の内容について紹介してきました。

- 基本概要と技術: Nearはスケーラビリティとユーザビリティを重視したL1ブロックチェーンであり、単一チェーン内で処理を分割する「Nightshade」シャーディングと、高速な合意形成を実現する「Doomslug」によって高いパフォーマンスを発揮します。

- トークン経済: NEARトークンは手数料支払い、ステーキング(年利約9-11%)、ガバナンスに使われ、手数料の30%が開発者に還元されるユニークな経済モデルを持ちます。

- 相互運用性: 「Rainbow Bridge」とEVM互換環境「Aurora」により、イーサリアムエコシステムとの高い接続性を確保しています。

- 競合比較: 特に「ファイナリティ(約1.2秒)」と「ユーザー体験(人間可読アカウント等)」において、EthereumやSolanaに対して明確な優位性を持っています。

- エコシステムと将来性: 「Sweat Economy」によるマスアダプションの成功事例や、「AI統合」「チェーン・アブストラクション」という明確な未来へのビジョンが最大の強みです。

Near Protocolは、Web3が抱える根本的な課題である「使いにくさ」と「拡張性の限界」に対して、最も洗練された解決策の一つを提示しています。その技術的な優位性は、特に一般ユーザーをターゲットにしたB2Cサービスや、AIのような次世代技術との連携を視野に入れたプロジェクトにとって、計り知れない価値をもたらすでしょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。