NFTビジネスへの参入を検討しているものの、具体的な収益モデルや成功事例がわからず、企画が進まないと悩んでいませんか?市場の変動や法規制の複雑さが、事業化への高いハードルに感じられるかもしれません。

今回、Pacific Meta Magazineでは、NFTビジネスについて以下の内容を網羅的に解説します。

- NFTビジネスの最新市場動向と将来性

- 国内外の成功事例【2024年以降】

- 多様なNFTビジネスモデルの収益構造

- 事業推進に不可欠な法規制・税務のポイント

ぜひ、最後までご覧ください。

- NFTビジネスとは?定義と基礎を5分で理解

- NFTビジネスが注目される理由は?市場拡大とビジネスチャンス

- NFTビジネスの仕組みとは?

- NFTビジネスに企業が取り組むメリット・デメリットは?

- 国内企業のNFTビジネス導入事例10選【業界別】

- Animoca Brands Japan「SORAH」― マルチチェーンNFTローンチパッド

- Nissan「NISSAN PASSPORT」― Web3ファンエンゲージメントパス

- Soneium「Sonova」― X2Y2 Japan共同NFTローンチパッド

- Bandai Namco「GUNDAM METAVERSE 3rd」― デジタルガンプラNFT

- 博報堂×JAL「KOKYO NFT Phase2」― 地域体験トークン化プロジェクト

- Nankai電鉄「Namba NFT Stamp Rally」― EXPO2025デジタルウォレット連動

- Pasona「NATUREVERSE PASS」― 万博パビリオン入場NFT

- Shueisha「JUMP Digital Signature NFT」― 漫画原稿コレクション

- SoftBank「AKB48 Team NFT」― ファン投票型音楽プロジェクト

- Rakuten「Creators Program 2025」― クリエイター直販NFTプラットフォーム

- 海外NFTビジネスの最新事例は?

- NFTビジネス市場の現状と最新トレンド【2025年版】

- NFTビジネスにおける課題と法規制のポイントとは?

- NFTビジネスのよくある質問とは?FAQで疑問を即解決

- NFTビジネスについてまとめ

NFTビジネスとは?定義と基礎を5分で理解

NFTビジネスを戦略的に活用するためには、まずその本質的な価値と技術的背景を正確に理解することが不可欠です。

ここでは、NFTの定義、その歴史的変遷、そして従来のデジタルビジネスとの根本的な違いを解説し、事業開発担当者として押さえるべき基礎知識を固めます。

NFTビジネスの定義と歴史的背景

NFTビジネスとは、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)の特性を活用して新たな収益機会を創出したり、既存事業の価値を向上させたりする事業活動全般を指します。

NFTはブロックチェーン技術を用いて生成される、唯一無二で代替不可能なデジタルデータであり、デジタルコンテンツに所有権の証明と資産価値を付与します。

この技術を活用したNFTビジネスモデルは、デジタルコンテンツの新たな販売方法や、顧客との新しい関係構築の手法として注目されています。

NFTの歴史は、技術革新、投機的バブル、市場の調整、そして実用性への回帰というサイクルを経て進化してきました。

- 黎明期(2012年~2016年): NFTの原型となるコンセプト「Colored Coins」や、世界初のNFTアートとされる「Quantum」が誕生し、技術的な基盤が築かれました。

- ブレイクスルー期(2017年): イーサリアム上で「CryptoKitties」や「CryptoPunks」が登場し、NFTの可能性が広く認知されました。

- 拡大期(2018年~2020年): ゲームやアート分野で多様なプロジェクトが生まれ、単なる収集品を超えた実用性(ユーティリティ)の模索が始まりました。

- ブーム期(2021年): デジタルアーティストBeepleの作品が約75億円で落札されるなど、市場が爆発的に拡大し、NFTの認知度が飛躍的に高まりました。

- 調整と成熟期(2022年~現在): 投機熱が冷め、市場は調整局面に入りましたが、会員権やフィジタル(物理商品との連携)など、持続可能な実用性を重視したビジネスモデルが主流となり、市場はより成熟した段階に入っています。

NFTビジネスが他のデジタルビジネスと異なる3つのポイント

NFTビジネスが従来のデジタルビジネスと一線を画す理由は、ブロックチェーン技術に由来する3つの革新的な特徴に集約されます。

- 真贋証明と唯一無二の所有権: ブロックチェーン上に所有者情報や取引履歴を改ざん困難な形で記録することで、デジタルデータに「本物である」という証明と、唯一無二の所有権を付与します。

- 二次流通ロイヤリティによる永続的な収益: スマートコントラクトを通じて、二次流通市場で取引されるたびに、売上の一部が自動的に原作者に還元される仕組みを実装できます。これにより、クリエイターやブランドは永続的な収益源を確保できます。

- スマートコントラクトによるプログラム可能なユーティリティ: NFTを保有していること自体が、限定コミュニティへの参加権や特別イベントへの入場券となり、従来のビジネスでは実現できなかった動的な価値提供を可能にします。

NFTビジネスが注目される理由は?市場拡大とビジネスチャンス

NFTビジネスが単なる技術トレンドに留まらず、多くの企業にとって無視できない戦略的選択肢となっている背景には、具体的な市場の成長性と、そこから生まれる明確なNFTビジネスのチャンスが存在します。

世界・国内市場規模と成長率

NFT市場の規模は、調査機関によって予測値に幅があるものの、その巨大なポテンシャルは共通して示されています。MarketsandMarketsのレポートによると、世界のNFT市場規模は2022年の30億ドルから2027年には13.6億ドルに達し、年平均成長率(CAGR)35.0%で成長すると予測されています。

また、日本国内においても、NRI『未来年表 2025-2100』(2024 年11 月公表)では、国内NFT市場規模を2027年度885億円、2028 年度 1,142 億円と予測しており、特に日本が強みを持つアニメ、漫画、ゲームといった強力なIP(知的財産)が今後の市場成長を牽引すると期待されています。

これらのデータから、企業が得られるビジネスチャンスは以下の3つの視点で整理できます。

- 新たな収益源の創出: デジタルコンテンツの一次販売に加え、二次流通時のロイヤリティ収入により、既存IPを新たな形で収益化できます。

- ブランド価値とエンゲージメントの向上: NFTを会員証として活用し、顧客を熱心なコミュニティメンバーへと転換させ、ブランドへの深い愛着を育みます。

- グローバルなコミュニティ形成: 国境のないNFTマーケットプレイスを通じて、世界中のファンと直接繋がり、グローバルビジネスを展開する機会を得られます。

株式会社Pacific Meta独自調査で見る将来予測

公表されている市場データに加え、弊社Pacific Metaが独自に実施した調査では、2025年以降のNFTビジネスにおいて、特に「実用性(ユーティリティ)と連動したサブスクリプションモデル」と「AIと連携したダイナミックNFT(保有者の行動や外部データに応じて変化するNFT)」の分野で大きな成長が予測されています。

NFTビジネスの仕組みとは?

NFTビジネスの価値を最大化するためには、その裏側で動いている技術的な仕組みをビジネスの視点から理解することが重要です。ここでは、ブロックチェーンとスマートコントラクトがどのように機能し、多様な収益モデルを実現しているのかを解説します。

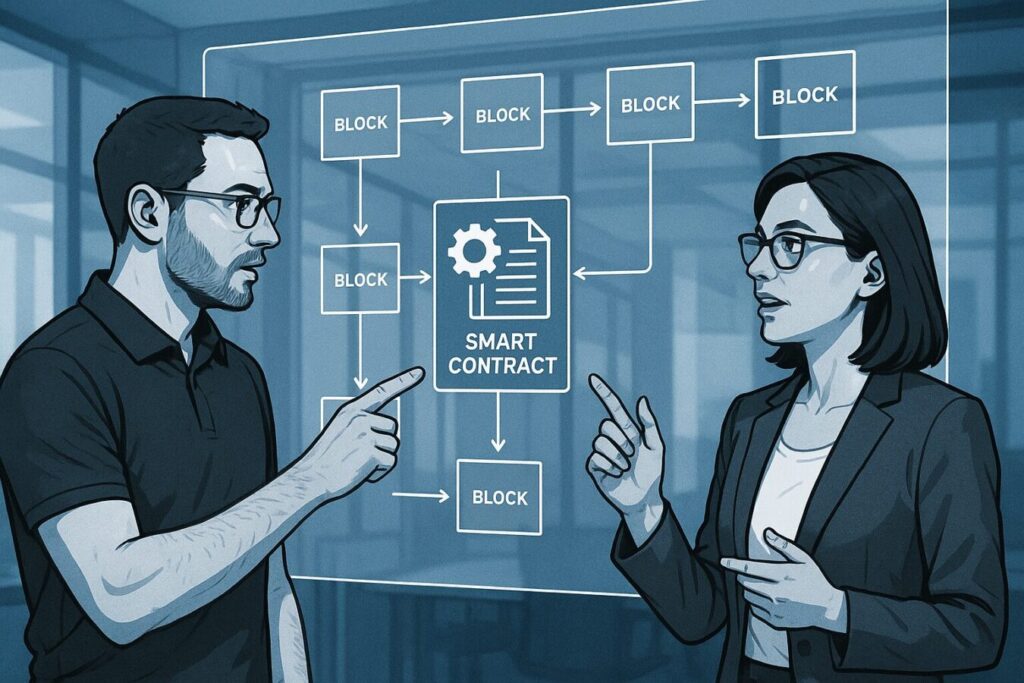

基盤となるブロックチェーンとスマートコントラクトの流れ

NFTビジネスの根幹をなす技術フローは、発行、保有、一次流通、二次流通の4ステップで構成されます。この一連の流れを支えるのが、取引記録を改ざん困難な形で記録・管理するブロックチェーン技術です。

特に重要な役割を果たすのがスマートコントラクトで、「Aという条件が満たされたら、Bという処理を自動的に実行する」というプログラムです。

例えば、「このNFTが再販売された場合、売上価格の10%を原作者のウォレットに送金する」というルールを書き込むことで、二次流通のたびに半永久的なロイヤリティ収益が自動で発生します。

この仕組みにより、クリエイターや企業は従来にない継続的な収益源を確保できます。

高価値なアートには信頼性の高いEthereum、大量配布型のマーケティングには低コストなPolygon、大規模なファンエンゲージメントには高速なFlowなど、ビジネスの目的に応じて最適なチェーンは異なります。

代表的なNFTビジネスモデル5選(アート・ゲーム・SBT・会員権・ネットワーク)

上記の技術基盤を活用し、多様なビジネスモデルが生まれています。

- デジタルアート・コレクティブルモデル: nft アート ビジネスの代表例。アート作品などを販売し、一次販売収益と二次流通ロイヤリティを得ます。

- NFTゲーム・Play-to-Earnモデル: ゲーム内アイテムをNFT化し、ユーザーに所有権を与えます。nft ゲーム ビジネス モデルとして、アイテム販売手数料やゲーム内取引手数料が収益源となります。

- 会員権・ユーティリティモデル: NFTをデジタル会員証として活用し、保有者限定のサービスを提供します。譲渡不可能なSBT(ソウルバウンドトークン)もこの分野で活用が期待されます。

- フィジタル(Phygital)モデル: 物理的な商品とデジタルなNFTを連携させ、商品の真贋証明や付加価値向上に繋げます。

- プラットフォーム・ネットワークモデル: 企業や個人がNFTを発行・売買できるマーケットプレイス自体を運営するnft ネットワーク ビジネスです。取引手数料が主な収益源となります。

NFTビジネスに企業が取り組むメリット・デメリットは?

NFTビジネスへの参入を検討する上で、その潜在的なメリットを最大化し、同時に内在するデメリット(リスク)を適切に管理するための冷静な分析が不可欠です。

ここでは、具体的なメリット・デメリットを対比し、リスク対策について検証します。

メリット:新規収益源・エンゲージメント向上・マーケ効果

NFTビジネスがもたらすメリットは、単なる売上増に留まりません。

- 新規収益源の創出: デジタルコンテンツの一次販売に加え、二次流通ロイヤリティにより、これまでにない継続的な収益モデルを構築できます。製造・流通コストを抑えられるため、高い利益率が期待できます。

- エンゲージメントの向上: NFT保有者は単なる顧客ではなく「デジタル上のオーナー」としての意識を持ちます。限定コミュニティへの参加権などを通じて、ブランドと顧客の間に共創関係が生まれ、高いロイヤリティを育むことができます。

- 効果的なマーケティング: NFTは保有者のウォレットアドレスを通じて「誰が熱心なファンか」を可視化します。これにより、ロイヤル顧客への直接的なアプローチが可能になります。また、国境を越えて世界中のファンに直接IPを届けるグローバルマーケティングが容易になります。

デメリット:法規制・市場変動・技術コストの3壁と対策

一方で、事業責任者は3つの大きな壁を認識し、対策を講じる必要があります。

- 法規制の壁: NFTを取り巻く法律は未整備で、国によっても異なります。日本では特に賭博罪や景品表示法との関連性を慎重に検討する必要があります。対策として、Web3分野に精通した弁護士への相談と、業界ガイドラインの遵守が不可欠です。

- 市場変動の壁: NFT市場は価格変動が激しく、暗号資産市場全体の動向に大きく影響されます。対策として、投機的な価値だけに依存せず、NFTに明確な「ユーティリティ(実用性)」を持たせ、長期保有する価値を設計することが重要です。

- 技術・セキュリティの壁: ブロックチェーンは専門性が高く、スマートコントラクトのバグは資産流出に直結します。対策として、信頼性の高いパブリックチェーンを選択し、専門監査機関による監査(Audit)を必須とすることがリスク軽減に繋がります。

これらのリスクを管理し、投資の妥当性を評価するために、ROI(投資対効果)の算出が重要になります。単純な売上だけでなく、ブランド価値向上なども含めた多角的な評価が求められます。

国内企業のNFTビジネス導入事例10選【業界別】

2024年以降にローンチされ、現在も活発に展開されている国内企業のNFTビジネスの事例を業界別に10件紹介します。

Animoca Brands Japan「SORAH」― マルチチェーンNFTローンチパッド

日本の有力IPホルダーがWeb3へ参入する際の技術的・法的なハードルを下げるため、安全かつ効果的な資金調達とコミュニティ形成を支援するゲートウェイが必要でした。

EthereumとPolygonのマルチチェーンに対応したNFTローンチパッドを提供。クレジットカード決済にも対応し、二次流通時のロイヤリティを自動でIPホルダーへ還元する仕組みを実装しています。

人気Webtoon『俺だけレベルアップな件』のNFT販売などで注目を集め、国内IPのWeb3展開におけるハブとして機能しています。

Nissan「NISSAN PASSPORT」― Web3ファンエンゲージメントパス

特に若年層とのブランド接点を強化し、長期的なファンを育成するため、よりパーソナルで継続的な関係性を構築する新しい手法が求められていました。

Polygon上でファンエンゲージメントプラットフォームを展開。イベント参加などで獲得したトークンを、保有者の活動に応じてデザインが進化する限定NFTと交換でき、新型車試乗会への招待など特別な体験と結びつけています。

Soneium「Sonova」― X2Y2 Japan共同NFTローンチパッド

国内クリエイターがグローバルな競争力を持つため、技術支援だけでなく、持続可能なエコシステムを構築するための戦略的サポートが必要とされていました。

自社開発のメインネット上で、ユーザーが取引手数料を負担せずにNFTを発行できる「ガスレスMint」機能を実装。クリエイターとユーザー双方の参加ハードルを劇的に下げています。

Bandai Namco「GUNDAM METAVERSE 3rd」― デジタルガンプラNFT

「ガンダム」IPの価値を最大化するため、ファンの創造性を公式プラットフォーム上で可視化し、IPの世界観を共に広げる「ファン共創」の仕組みが必要でした。

Flowブロックチェーン上で「ガンダムメタバース」を構築。ユーザーが制作したガンプラをスキャンしてメタバース内に展示できる機能を持ち、将来的にはこのUGCをNFT化することを目指しています。

博報堂×JAL「KOKYO NFT Phase2」― 地域体験トークン化プロジェクト

人口減少に悩む地域と多様に関わる「関係人口」の創出という社会課題に対し、広告会社と航空会社がそれぞれの強みを活かして取り組みました。

Ethereum上で、地域の特別な体験(非公開の酒蔵見学など)とJALの航空券割引をセットにした「体験NFT」を販売。購入者と地域事業者の間に継続的な繋がりを生み出しています。

Nankai電鉄「Namba NFT Stamp Rally」― EXPO2025デジタルウォレット連動

2025年大阪・関西万博の来訪者を自社沿線エリアに誘致し、回遊性を高め、再来訪に繋げる仕組み作りが課題でした。

万博公式の「EXPO2025デジタルウォレット」と連携し、沿線の観光施設を巡るNFTスタンプラリーを実施。収集したNFTに応じて万博入場券の抽選応募権が得られます。

Pasona「NATUREVERSE PASS」― 万博パビリオン入場NFT

万博パビリオン「PASONA NATUREVERSE」のテーマであるWell-beingを来場者に深く体験してもらうため、単なる入場券に留まらない革新的なアプローチが必要でした。

高速なチェーンで、パビリオン入場パスをNFTとして発行。パビリオン内体験や関連ECでの購入に応じてポイントが貯まる機能を搭載し、来場者のエンゲージメントを高めます。

Shueisha「JUMP Digital Signature NFT」― 漫画原稿コレクション

日本が世界に誇る漫画文化のIP保護と、デジタル時代における新たな収益多角化が大手出版社にとっての重要課題でした。

低コストなL2ソリューションを採用し、有名漫画家のサイン入り限定原稿をNFT化して販売。デジタルでありながら物理的な原画と同様の希少性と資産価値を担保します。

SoftBank「AKB48 Team NFT」― ファン投票型音楽プロジェクト

アイドル運営において、ファンの応援をより直接的にプロジェクトに反映させ、新たなマネタイズに繋げる仕組みが求められていました。

ブロックチェーン上でファンが特定のメンバーを応援するための「投票権NFT」を発行。NFTの販売数や利用状況に応じて、次のシングル曲の選抜メンバーや楽曲が決定されるファン参加型プロジェクトです。

Rakuten「Creators Program 2025」― クリエイター直販NFTプラットフォーム

個人クリエイターが自身の作品を容易かつ低コストで販売できるプラットフォームへの需要が高まる中、既存マーケットプレイスの高い手数料が課題となっていました。

楽天独自の「Rakuten Chain」上で、一次販売手数料を業界最低水準の2%に設定したクリエイター直販プラットフォームを構築。クリエイターの収益性を高め、創作活動を支援します。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

海外NFTビジネスの最新事例は?

グローバル市場では、日本以上に多様な業界の大手企業がNFTビジネスに参入し、革新的な事例を生み出しています。

ここでは2024年以降に注目される海外の最新事例を5つ紹介します。

Mastercard「Music Pass Season2」― Polygon上の音楽ファン向けNFT

次世代のクリエイターエコノミーにおけるブランドプレゼンスを確立し、アーティスト支援を通じて文化創造のエコシステムを支援する役割を担う必要がありました。

Polygon上で音楽ファン向けの「Music Pass NFT」を無料配布。このNFTは、新進アーティストの限定コンテンツへのアクセス権や、AI音楽制作ツールの利用権を付与するユーティリティトークンとして機能します。

Mercedes-Benz「NXT Eternities」― ラグジュアリーカー限定コレクション

ラグジュアリーブランドとして、最上位顧客に対し、デジタル時代における新たなエクスクルーシビティ(排他性)と唯一無二の体験価値を提供する必要がありました。

Ethereum上でブランドの歴史をテーマにしたアート性の高いNFTを展開。トップ顧客限定で物理的なNFCカード型ウォレットを配布し、タップするだけでNFTを受け取れるシームレスな体験を提供します。

PUMA「PUMA Verse」― PhygitalスニーカーNFTプログラム

D2C戦略を強化し、特にデジタルネイティブな次世代消費者との繋がりを深めるため、新しい購買体験の提供が急務でした。

Solana上で限定スニーカーと連動したNFTを発行。ユーザーはNFT購入後、ARでの「試着」などを楽しみ、最終的にNFTを物理的なスニーカーと交換できる「Phygital(フィジタル)体験」を提供します。

Netflix「Scene Frames NFT」― 人気ドラマ名シーンの公式デジタル所有権

保有する膨大なIPのマネタイズ手法を多角化し、視聴者を単なる受け手から、IPの世界に参加する当事者へと変える新たなエンゲージメント手法を模索していました。

Flowブロックチェーンで人気ドラマの名シーンを切り取った「Scene Frames NFT」を販売。保有者だけがアクセスできる限定コンテンツや続編の先行視聴権などの特典と結びつけます。

Ticketmaster「Verified Fan NFT Pass」― イベント入場&リセール統合

イベントチケット業界の長年の課題である、不正な高額転売の撲滅と、実際に来場する顧客データの正確な把握が急務でした。

Avalancheのサブネット(専用ブロックチェーン)でNFTチケットを発行。スマートコントラクトで二次流通時の価格上限を制御し、不当な価格での転売をシステム的に防止します。

NFTビジネス市場の現状と最新トレンド【2025年版】

NFTビジネスの戦略を立案する上で、市場の「今」をマクロな視点で捉えることは不可欠です。ここでは、投資、技術、規制という3つの観点から、2025年に向けた最新のトレンドとデータを分析します。

投資額・VC動向・M&A最新データ

ベンチャーキャピタル(VC)などの「スマートマネー」の動向は、市場の将来性を占う重要な先行指標です。

2021年のブーム期にはマーケットプレイスへの投資が集中しましたが、現在、VCの投資対象はよりインフラや持続可能なビジネスモデルへとシフトしています。

特に、Ethereumのスケーラビリティ問題を解決するレイヤー2技術、Web3ゲーム開発を支援するゲーミングインフラ、スマートコントラクトの脆弱性を診断するセキュリティ・監査サービス、NFTを金融資産として活用するNFTFiといった分野が注目されています。

これらの分野への投資は、市場が投機から実用へと移行し、より高度なエコシステムを構築しようとしている証左です。

また、大手Web2企業がWeb3の技術や人材を獲得するためのM&Aも活発化しています。

技術トレンド:L2, サイドチェーン, AI生成NFT

ビジネスモデルの進化は、技術トレンドと密接に連動しています。

- L2・サイドチェーンの標準化: Polygonのような低コスト・高速なチェーンの台頭により、ガス代(手数料)をほとんど意識することなくNFTを取引できるようになりました。これにより、ゲームやマーケティングキャンペーンなど、少額決済が頻繁に行われるビジネスモデルが可能になっています。

- AI生成NFTとダイナミックNFT: Generative AIの進化により、ユーザーの行動に応じてパーソナライズされたNFTや、外部データと連動して変化する「ダイナミックNFT」を創出する試みが始まっています。これにより、NFTは静的な所有物からインタラクティブなメディアへと進化する可能性があります。

- 相互運用性の進展: あるゲームで手に入れたNFTアイテムを、別のメタバースで利用できる「相互運用性」の技術が発展しています。これが実現すれば、NFTの価値は単一のプラットフォームに縛られなくなり、その有用性は飛躍的に向上します。

規制・社会受容度の変化とマーケティング戦略

NFTビジネスの成功は、社会的な受容と規制環境への適応にかかっています。

EUのMiCA(暗号資産市場規制)のように、先進国で包括的なルール作りが進むことで、事業者は予見可能性の高い環境でビジネスを展開できるようになります。

その結果、これまでの「価格上昇」や「希少性」を煽るような投機的なマーケティングは通用しなくなり、「このNFTを保有することで、どのような具体的な価値(ユーティリティ)が得られるのか」を透明性高く、誠実に伝えるコミュニケーションが求められます。

また、2021年ブームの際に生まれた環境問題への批判や詐欺といったネガティブなイメージを払拭するため、エネルギー効率の高いブロックチェーンの選択や、プロジェクトチームの透明性確保が、信頼を再構築し社会受容を広げる鍵となります。

NFTビジネスにおける課題と法規制のポイントとは?

NFTビジネスを安全かつ持続的に運営するためには、複雑な法規制や潜在的なリスクを正確に理解し、遵守することが絶対条件です。

ここでは、NFTビジネスに関するガイドラインを中心に、事業者が押さえるべきポイントを解説します。

日本国内のNFTビジネスに関するガイドライン概要

日本では、政府や業界団体から複数のガイドラインが公表されており、これらが事業運営上の重要な指針となります。JCBA(日本暗号資産ビジネス協会)のガイドラインでは、NFTが原則として資金決済法上の暗号資産には該当しないとの見解が示されています。

しかし、最も注意すべきは賭博罪との関連です。

ランダムな要素で内容が決まる「ガチャ形式」の販売は、偶然性によって財産上の利益の得喪を争う「賭博」に該当するリスクがあります。

また、経済産業省が策定を支援したガイドラインでは、コンテンツIPの保護に焦点が当てられており、具体的なケーススタディや利用規約の雛形が提供されるなど、実践的な内容となっています。

日本の規制は、金融商品としての側面だけでなく、消費者保護法(特に賭博罪、景品表示法)との抵触を強く警戒している点が特徴です。

税務・会計・著作権リスクとコンプライアンス対応

法規制に加え、実務レベルでのリスク管理も重要です。

- 税務・会計: NFTに関する明確な会計基準はまだ確立されていません。法人税の課税対象となる収益の認識タイミングや、保有NFTの資産評価など、会計処理は複雑です。暗号資産に詳しい税理士や会計士への相談が不可欠です。

- 著作権: NFTの購入は、コンテンツの著作権の購入とイコールではありません。事業者は、NFT保有者にどの範囲までの権利(例: 私的利用のみ、商用利用不可など)を許諾するのかを、利用規約で明確に定義しなければなりません。

- コンプライアンス: 開発者が資金を持ち逃げする「ラグプル」などの詐欺を防ぐため、プロジェクトチームの情報を公開し、開発ロードマップを共有し、第三者機関によるスマートコントラクト監査の結果を公表することが、ユーザーの信頼を得る上で重要です。

海外規制比較とクロスボーダービジネスの注意点

NFTビジネスは本質的にグローバルですが、国によって規制のアプローチが大きく異なります。

- 米国(US): 主な焦点は、NFTが「有価証券(Security)」に該当するかどうかです。他者の努力による利益を期待して資金を投じる「投資契約」と見なされた場合、厳しい情報開示規制などが課されます。

- 欧州連合(EU): 包括的な暗号資産規制法「MiCA」が導入されました。アートやコレクティブルのように、真に唯一無二で代替不可能なNFTは、原則として規制の対象外とされていますが、実質で判断されます。

この規制の非対称性は、グローバルビジネスにおける大きな課題です。

グローバルにNFTを販売する企業は、販売対象国の法律に準拠した利用規約の整備や、場合によってはジオブロッキングなどの対策が求められます。

NFTビジネスのよくある質問とは?FAQで疑問を即解決

ここでは、事業担当者がNFTプロジェクトの企画・実行段階で直面する、より実践的な疑問についてQ&A形式で解説します。

Q: NFTプロジェクトを立ち上げるには、具体的にどれくらいの費用と時間がかかりますか?

A: コストと期間はプロジェクトの規模と複雑さによって大きく変動します。小規模なプロジェクトであれば、既存プラットフォームを利用し、企画からローンチまで1〜3ヶ月、費用は法務・監査費用を含めて数十万円から数百万円が目安です。一方、独自のマーケットプレイスを構築するような大規模プロジェクトでは、6ヶ月以上の期間と数千万円以上の開発費が必要になることもあります。

Q: NFTの売上に関する税務処理はどのように行えばよいですか?

A: 非常に専門的な分野であり、必ず暗号資産に精通した税理士への相談が前提です。一般的に、企業がNFTを販売して得た利益は法人税の課税対象となります。また、国内事業者から国内購入者への販売は、原則として消費税の課税対象です。NFTの期末評価など論点は多岐にわたるため、専門家との連携が不可欠です。

Q: NFTを販売する際、著作権や肖像権はどのように扱えばよいですか?

A: NFTの所有権と著作権は別物です。NFTを販売する際は、利用規約で「購入者がどの範囲までコンテンツを利用できるか」を明確に定義する必要があります。例えば「非営利目的でのSNSプロフィール画像としての表示は許可するが、商用利用や改変は禁じる」といった形です。また、実在の人物をモデルにする場合は、別途、肖像権・パブリシティ権の許諾契約が必要です。

Q: NFTビジネスの典型的な失敗パターンと、それを避けるための方法を教えてください。

A: 典型的な失敗は、①開発者が資金を持ち逃げする「ラグプル」、②宣伝と中身のクオリティが釣り合わない「期待外れ」、③販売後の価値提供を怠りコミュニティが崩壊する「ユーティリティ不足」です。回避策として、チームの身元やロードマップの公開、現実的な期待値の形成、そして販売後の継続的なコミュニティ運営と価値提供が不可欠です。

Q: NFTビジネスの成功を測り、ROIを向上させるためには、どのようなKPIを設定すべきですか?

A: 短期的な売上だけでなく、持続的な成長を測るKPI設定が重要です。具体的には、①財務KPI(一次販売収益、二次流通ロイヤリティ)、②市場KPI(フロアプライス、ユニークホルダー数)、③コミュニティKPI(Discord/Xのエンゲージメント率、ホルダー定着率)、④ユーティリティKPI(特典利用率、イベント参加率)の4つの側面からバランスよく追跡・分析することが、ROIの最大化に繋がります。

NFTビジネスについてまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、NFTビジネスについて以下の内容を紹介してきました。

- NFTビジネスは投機から実用へと成熟し、明確な「ユーティリティ」の提供が成功の鍵となっている。

- 持続的なエンゲージメントを生む「コミュニティ」こそが、プロジェクトの価値の源泉である。

- 国内外の先進事例では、アート、ゲーム、会員権、フィジタルなど複数のビジネスモデルを組み合わせることで、より強固な価値を創出している。

- 複雑な法規制・税務・著作権へのコンプライアンス遵守が、事業の信頼性と持続可能性の基盤となる。

- 成功を測るには、売上だけでなく、市場・コミュニティ・ユーティリティの側面から多角的なKPIを設定し、分析することが重要である。

NFTの世界は、もはや一部の技術者や投資家だけのものではありません。

あらゆる企業にとって、顧客との関係を再定義し、新たな成長機会を掴むための戦略的なフロンティアとなっています。

成功への道は、ビジネス目標を明確にし、自社に合ったモデルを選択し、法務・コンプライアンス体制を固め、そして何よりコミュニティと共創していくという地道なステップの先にあります。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。