JPYCの正式発行で、円建ての即時決済・DeFi・会計簡素化が現実に。日本のWeb3活用が日常へ踏み出す今、実務者のための導入ガイドーー

2025年10月27日、日本円に連動するステーブルコイン「JPYC(JPY Coin)」が正式に発行されました。

JPYC株式会社は、電子決済手段型ステーブルコインとして金融庁の登録を受け、Ethereum、Polygon、Avalanche C-Chainの3つのブロックチェーン上で同時に展開しています。

ユーザーは、自身のウォレット上でJPYCを発行し、ブロックチェーン上で日本円と同等の価値を持つデジタル資産として送金・決済・運用に利用できます。

取引には各チェーンのガス代(ETH/MATIC/AVAX)が必要ですが、送金は即時で、手数料は低水準に抑えられています。

JPYCがもたらす変化:日本のWeb3領域を「円建て」で動かす基盤に

これまで日本のWeb3領域では、ドル連動型のステーブルコイン(USDCなど)が主流でした。しかし、為替リスクや期末評価の煩雑さ、税務処理の負担などが導入の障壁となっており、本格的な流通までには至りませんでした。今回のJPYCの登場により、日本円での価値交換・資産運用・決済がブロックチェーン上で可能になりました。

これは次の3つの観点で、実務的に大きなインパクトを持ちます。

- 円建てDeFi運用が可能に

これまで日本人や国内企業がDeFi(分散型金融)を利用する際は、米ドル連動のUSDCやUSDTを使うのが一般的でした。しかし、これらは為替変動の影響を受けるため、円ベースでの資産運用に向いていませんでした。JPYCの登場により、円建てで借入や担保運用が可能なDeFiエコシステムが形成されつつあります。たとえば、暗号資産やNFTを担保にJPYCを借り入れることで、為替リスクを気にせず流動資金を確保できます。これまで眠っていたデジタルアセットを「円建てで資金化」できる仕組みが整い、企業の資金効率や流動性が向上する可能性があります。また、円建てでの利回り設計が可能になることで、日本国内ユーザーがリスクを最小限に抑えてDeFiを利用できる環境が整うことも大きな意義です。 - 即時決済によるキャッシュフロー改善

JPYCを利用した送金や支払いは、銀行営業時間に依存せず24時間365日リアルタイムで処理されます。この特性により、取引のタイムラグをほぼゼロにし、企業や個人事業主のキャッシュフロー改善を可能にします。従来、請求から入金までに数営業日かかることも多く、特にフリーランスや小規模事業者にとっては大きな資金繰りリスクでした。JPYCを導入すれば、入金から資金利用までのリードタイムを数十秒単位まで短縮できるため、事業の柔軟性とスピードが格段に向上します。また、銀行や送金仲介業者を介さずに直接送金できるため、決済コストや海外送金手数料の削減も期待できます。これは「速い・安い・止まらない」というブロックチェーン決済の特性を、円建てで享受できる初めての実例です。 - 会計処理のシンプル化

JPYCは「電子決済手段」に該当するため、他の暗号資産とは異なり期末時点での時価評価が不要です。つまり、保有するJPYCの価格変動を追跡したり、評価損益を計上したりする必要がありません。売買差額のみを損益に計上すればよいため、企業の会計処理や税務対応が格段にシンプルになります。通常の暗号資産では、決算期ごとに市場価格をもとに再評価し、損益を算定し直さなければならず、特に複数のトークンを扱う企業にとっては大きな事務負担となっていました。JPYCは円と1:1で連動し、いつでも償還可能であることが前提とされるため、会計上「現金同等物」に近い扱いが可能になります。この設計により、ブロックチェーンを活用しながらも、企業会計・税務処理の整合性を保てる点は実務者にとって非常に大きな利点です。結果として、JPYCは「暗号資産を扱いたいが会計上の不確実性がネックだった」企業にとって、最初の現実的な導入ルートになるでしょう。

入手の流れ

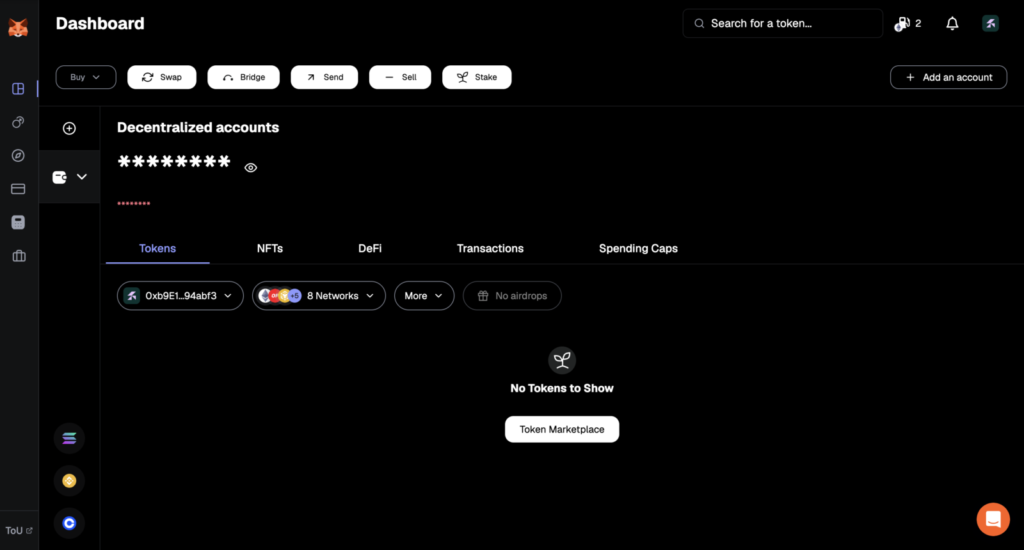

- ウォレットの準備

JPYCを利用するためには、まずEVM互換チェーンに対応したウォレット(代表例:MetaMask)を用意します。MetaMaskはGoogle Chrome拡張機能またはスマートフォンアプリとして利用でき、ウォレット作成時に表示されるシードフレーズ(秘密鍵)は必ずオフラインで安全に保管する必要があります。 - ネットワークの追加

JPYCは複数のチェーンに対応しているため、利用したいネットワークをMetaMaskに追加します。- Ethereum(イーサリアム):ガス代としてETHが必要

- Polygon(ポリゴン):ガス代としてPOL(旧MATIC)が必要

- Avalanche C-Chain(アバランチ):ガス代としてAVAXが必要

- 日本円の入金と発行

JPYC公式サイトまたは連携プラットフォームhttps://jpyc.co.jpを通じて、日本円を入金します。送金完了後、選択したネットワーク上に対応するJPYCが自動的にウォレットへ送られます。発行手数料は無料または低水準で(POLの場合はわずか0.02POL)、ブロックチェーンのガス代のみが発生します。 - ウォレット内での確認と送金

発行後、ウォレット内にJPYCトークンが表示されます。ここから他者のウォレットへ直接送金したり、対応するdApp(分散型アプリ)やサービス上で支払い・運用に利用したりできます。

JPYCを支える主要チェーン:Ethereum/Polygon/Avalancheの特徴

JPYCは、EVM互換の3つのブロックチェーン(Ethereum、Polygon、Avalanche C-Chain)で同時に発行されています。MetaMaskなどのウォレットを使えば、ネットワークを切り替えるだけで各チェーン上のJPYCを扱えます。

以下それぞれの特徴を見ていきましょう。

Ethereum(ETH)

Ethereumは最も信頼性の高いレイヤー1(L1)ブロックチェーンで、セキュリティ・流動性ともに業界最高水準を誇ります。

JPYCをEthereum上で利用することで、金融機関や大企業が参加する高信頼ネットワーク上で円建て取引を行えます。

ただし、ガス代が比較的高いため、機関投資家や法人の大規模トランザクションに適しています。

Polygon(POL)

PolygonはEthereumのスケーリングソリューションとして開発されたレイヤー2(L2)ネットワークです。

ガス代が安く、処理速度が速いため、NFTやロイヤルティ、ゲーム、キャンペーンといったコンシューマー向けユースケースに最適です。

JPYCが小売や会員証、ロイヤルティプログラムなどで活用される際、Polygonの利便性が最大限に発揮されます。

Avalanche(AVAX)

Avalancheは「高速ファイナリティ」と「サブネット構築」を特徴とするL1チェーンです。

サブネット機能により、企業や自治体が独自のブロックチェーンを容易に構築できます。

そのため、JPYCを活用した企業内決済・ポイント・地域通貨的ユースケースにも適しています。

実際、中国のAlipay+はAvalancheサブネットを使って「D-store」というWeb3クーポンを展開しており、企業利用の好例です。

まとめ

| チェーン | レイヤー | ガス代 | 主な特徴 | 適したユースケース |

|---|---|---|---|---|

| Ethereum(ETH) | L1 | 高め | 最高水準のセキュリティ・流動性、高い信頼性 | 機関投資家・法人の大規模トランザクション、金融機関や大企業との取引 |

| Polygon(POL) | L2 | 安い | 高速処理、Ethereumスケーリングソリューション | NFT、ロイヤルティ、ゲーム、小売・会員証、コンシューマー向けキャンペーン |

| Avalanche(AVAX) | L1 | 中程度 | 高速ファイナリティ、サブネット構築が可能 | 企業内決済、ポイント、地域通貨、企業・自治体の独自チェーン運用 |

JPYC × Nudgeカード:ステーブルコイン決済が日常生活へ

Z世代に人気のクレジットカード「Nudge(ナッジ)」は、2025年10月よりJPYCでの返済に対応しました。これにより、世界1億5,000万店以上のVisa加盟店で、ステーブルコインによる決済が実質的に可能になりました。

ユーザーはウォレットから直接JPYCで支払いができ、暗号資産を日本円に換金する手間が不要です。Web3資産を「そのまま」日常決済に利用できる点が、既存のキャッシュレス決済との大きな違いです。

JPYC公式X(旧Twitter)発表:https://x.com/jpyc_official/status/1965918485529374899

電算システムとの連携:全国6.5万店舗決済ネットワークへの拡張

JPYCは、電算システムと連携し、全国約6.5万店舗のコンビニ・公共料金ネットワークでQR/バーコード決済を導入する構想を発表しています。これにより、ユーザーはブロックチェーンを意識せず、JPYCを日常の決済手段として利用できるようになります。

一方で、USDCを担保にBNPL(後払い)を実現しているSlashカードのような暗号資産ネイティブな金融モデルとの接点もあります。JPYCが「円建てSlash」のような立ち位置になる可能性も十分にあるでしょう。

海外事例から見たステーブルコイン活用:USDC//Avalancheの実装例

Shopify × USDC決済

Shopifyは、北米・アジア太平洋地域でUSDCによる暗号資産決済に対応しています。店舗オーナーはウォレットを登録するだけで、顧客からの支払いをUSDCで即時受け取れます。返金処理などの課題はあるものの、中間業者を介さない国際送金・決済の効率化を実現しています。

Alipay+ D-store × Avalanche

中国のAlipay+は、AvalancheのAvaCloudサブネットを活用し、Web3クーポン「D-store」を展開しています。Avalancheの高速処理性能を活かし、実店舗とWeb3インフラを接続する取り組みです。

こうした事例は、JPYCが今後国内でどのように普及していくかを考える上で示唆に富んでいます。

まとめ:JPYCは「円のままブロックチェーンを使う」第一歩

海外ではすでにUSDCを中心にステーブルコイン決済が日常的に利用され、ECや送金の標準インフラとなりつつあります。

日本では、今回のJPYC発行が円建てWeb3経済の始まりです。

キャッシュレス化、AIエージェントの普及、越境ECの拡大——これらの流れが重なる中、ステーブルコイン決済は日本でも加速度的に普及していくでしょう。

実務者にとっては、JPYCをどう自社の決済やサービスに組み込むかが、次の競争優位を左右します。

JPYCは「円でWeb3を使う」時代の最初の実装として、日本のデジタル経済を次のフェーズへ押し上げる可能性を秘めています。