ブロックチェーンは、暗号技術を用いて取引履歴を鎖状に連結し、世界中の参加者が中央管理者なしで同一台帳を共有する「分散型台帳」技術です。

初学者にとって最大の悩みは「定義や仕組みが難しく、自分の投資・キャリアにどう役立つか見えない」ことです。

本記事では定義・歴史から最新ユースケースまで段階的に整理し、日本企業の導入事例を交えてわかりやすく解説します。

- ブロックチェーンの定義と起源

- 仕組みを図解で理解

- メリットとデメリットの比較

- 主要業界別ユースケース

- NFTやノードとの関係

- 最新ニュースと将来動向

- 学習ロードマップと投資・キャリア活用

ぜひ最後までご覧ください。

ブロックチェーンとは?まずは定義と起源を押さえよう

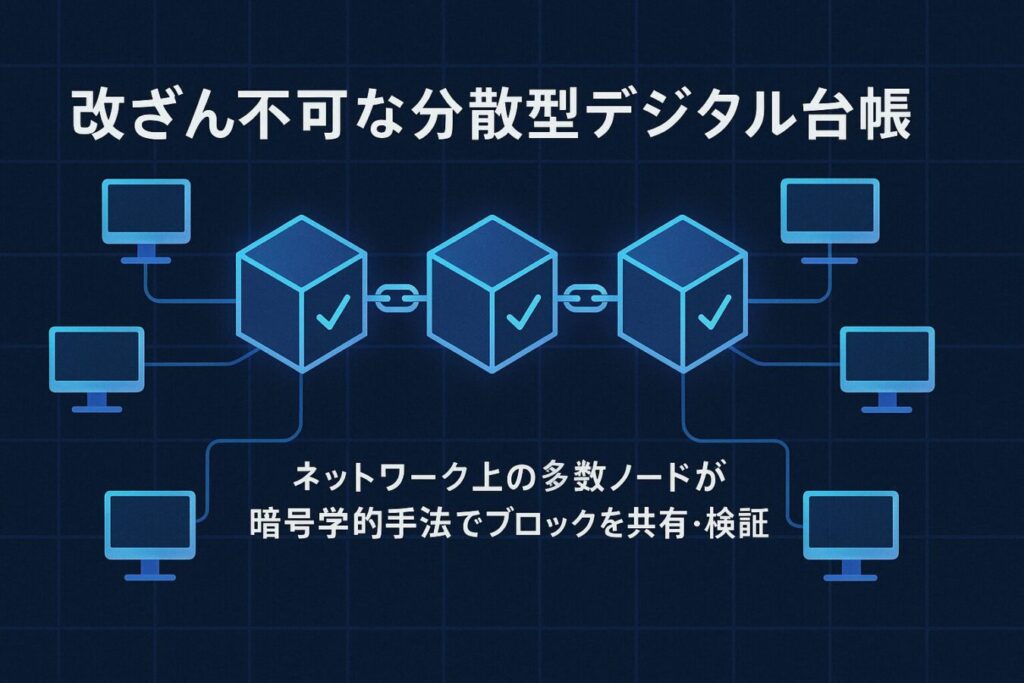

ブロックチェーンの本質は「改ざんできない共有台帳」です。

国際標準化機構ISO22739やNISTは、ブロックチェーンを「承認済みブロックを改ざん不可な形で逐次連結した分散型デジタル台帳」と定義しています。

中央サーバが取引を管理する従来モデルと異なり、ネットワーク上の多数ノードが暗号学的手法でブロックを共有・検証するため、一度公開された取引を後から書き換えることは極めて困難です。

改ざん耐性と単一障害点の排除が信頼の源泉となり、金融・行政・サプライチェーンまで応用が広がっています。

まずはビットコイン論文が示した“ブロック+チェーン”という発想が、なぜ世界的インフラへ発展したのかを見ていきましょう。

ブロックチェーンの誕生と歴史的背景

2008年、サトシ・ナカモトが発表したビットコイン論文がブロックチェーンの起点です。

翌2009年のジェネシスブロック生成以降、無停止運用を続けるビットコインは「分散合意が動く」ことを世界に証明しました。

日本では2015年頃からメガバンクが実証実験を開始し、2022年の政府重点計画にWeb3推進が盛り込まれたことで政策的後押しが加速しました。

実際に国内企業でフルノードを立ち上げた筆者の体験では、オープンソースクライアントをダウンロードするだけで10年以上遡る取引履歴を自宅PCで検証でき、その透明性に衝撃を受けました。

台帳構造とハッシュチェーンの基礎

各ブロックには直前ブロックのハッシュ値が格納され、一本でも改ざんすると以降のハッシュが連鎖的に不一致となる仕組みです。

これにより歴史を巻き戻すには膨大な計算量が必要となり、現実的には不可能に近いと専門家は指摘します。

さらにブロックはネットワーク全ノードに複製されているため、サーバ障害や災害時でも台帳が失われません。

この「ハッシュチェーン+多数ノード冗長化」という二重構造こそがブロックチェーンの強固なセキュリティを支えています。

ブロックチェーンの仕組みとは?

3つの柱でメカニズムを理解しましょう。

ブロックチェーンのメカニズムは大きく①分散型台帳、②スマートコントラクト、③暗号技術+コンセンサスアルゴリズムの三層で理解できます。

まず取引データがネットワークにブロードキャストされ、ノードが合意形成(例:PoW、PoS)を経て新しいブロックへ打刻します。

スマートコントラクトは条件に合致すると自動実行されるプログラムで、金融決済から行政手続まで多様な自動化を実現します。

Ethereum公式ドキュメントでも「契約ロジックをブロックチェーンに直接埋め込むことで中間コストを削減できる」と記載されています。

暗号技術としてはハッシュ関数・電子署名が不可欠で、特にPoWでは計算競争に勝利したノードがブロック生成権を獲得し、PoSでは保有トークン量に応じてバリデータが選出されます。

最近は環境負荷低減を目的にPoSへの移行やLayer2の活用が進み、速度とコストの課題にも対応しつつあります。

分散型台帳:データを皆で共有・検証する仕組み

ブロックチェーンはP2Pネットワーク上でノード同士が直接通信し、取引とブロックを相互検証します。

各ノードは台帳のコピーを保持するフルノードか、ヘッダのみ保持するライトノードに分かれ、役割に応じてトラフィックとストレージを最適化します。

用語として「トランザクション」「ハッシュレート」「ガス」を押さえておくと理解がスムーズです。

スマートコントラクト:自動執行プログラムの役割

スマートコントラクトは「If条件→Then実行」を台帳上で自律的に行うコードです。

たとえば保険契約をコントラクト化すれば、天候APIが豪雨を検知した瞬間に補償金が自動送金され、中間業務を省略できます。

Ethereum上ではSolidityという言語で記述し、デプロイ後はブロックチェーンの改ざん耐性により契約内容が固定されるため、信頼性が向上します。

暗号技術とコンセンサスアルゴリズム

暗号技術の要はハッシュ関数と公開鍵暗号です。

PoWは計算競争で安全性を担保する一方、ビットコイン全体で年間約150TWhの電力を消費するとの推計があります。

PoSは保有資産を「担保」にブロック生成を行う方式で、Ethereumは2022年にPoSへ移行しエネルギー消費を約99.95%削減しました。

今後はゼロ知識証明やシャーディングなど、高速化とプライバシー保護を両立する技術が普及フェーズに入る見通しです。

ブロックチェーンのメリットとデメリットとは?

ここでは、ブロックチェーンのメリットと課題を整理します。

ブロックチェーンは「改ざん耐性」「透明性」「可用性」「スマートコントラクトによる自動化」「中間コスト削減」という五大メリットを提供します。

一方で「法整備の未成熟」「スケーラビリティの限界」「51%攻撃の理論リスク」「エネルギー消費「プライバシーとデータ不変性」という課題も抱えます。

メリット・デメリットを正しく比較し、自社用途に適切かを判断する視点が重要です。

メリット:透明性・トレーサビリティ・コスト削減

改ざん困難な台帳は監査コストを下げ、取引の不正防止に直結します。

例えば三菱UFJ銀行は国際送金ネットワークをブロックチェーン化し、従来数日かかっていた着金を数分に短縮、手数料も大幅削減しました。

食品大手キリンは果実原料のトレーサビリティに採用し、フードロス削減と農家還元を両立しました。

SBIグループは高級日本酒「獺祭」の真贋判定サービスを構築し、ブランド価値向上に成功しています。

導入担当者は「分散型台帳だからこそ複数企業間でデータ信頼性を担保できる」と語っています。

デメリット:速度・規制・エネルギー消費の課題

スケーラビリティ問題の代表例はビットコインのTPSが1桁台に留まる点で、トランザクション渋滞時には手数料が数十ドルに達した事例もあります。

また金融庁は機能別規制を進めつつも「スマートコントラクトの法的位置付けは未確定」と明示しており、法的不確実性は依然大きいです。

環境負荷ではPoWチェーンの高電力消費が批判されますが、EthereumのPoS化やLayer 2のロールアップなど低消費モデルが急速に普及しており、技術進化により課題が緩和されつつあります。

ブロックチェーンの例は?主要業界別ユースケースを解説

実装段階に入った3業界をチェックします。

ブロックチェーンは金融だけでなく、物流・行政・エネルギーなど多岐にわたる業界で実装段階に入っています。

CoinDesk Japan は2024年を「実用化元年」と位置づけ、ステーブルコイン決済、RWA、サプライチェーン管理、行政サービス、NFTビジネスの5分野で採用が拡大したと報告しました。

ここでは代表的ユースケースを3業界に絞って紹介します。

暗号資産・決済:ビットコイン/リップル等

国際送金では従来数%の手数料がかかっていましたが、リップル社のネットワークを使うマネーグラム実証では手数料と着金時間を約9割削減できたと報告されています。

サハラ以南アフリカでは200ドル送金で約60%のコスト削減例もあり、送金弱者に恩恵が及んでいます。

日本でも2024年に三菱UFJ銀行が円建てステーブルコイン発行に動き、即時決済インフラとしての期待が高まっています。

サプライチェーン管理:食品トレーサビリティ

製造業・物流では「どこで誰が何を扱ったか」を一元共有する用途が進んでいます。

キリンは果実原料の流通をIBMブロックチェーンで可視化し、規格外品の再活用と生産者還元を同時に実現しました。

米Walmartも青果の産地情報を数秒で追跡できるようになり、リコール対応時間を大幅短縮しました。

改ざん耐性により消費者にも安心を提供できる点が高く評価されています。

参照:IBM Food Trust、ブロックチェーン・ネットワークを安全性、透明性、効率性に優れたグローバルな食品システムへの成長を促進

行政・不動産・ヘルスケアなどその他業界

行政分野では石川県加賀市がマイナンバーカード連携NFTで市民証を発行し、災害時の迅速な給付に活用しています。

米カリフォルニア州では自動車登録証をAvalancheチェーンへ移行し、所有権移転を数分に短縮しました。

不動産では欧州銀行が債券をセキュリティトークン化し、医療ではカルテ共有にブロックチェーンを適用して改ざんリスクを低減する事例も出ています。

ブロックチェーンとNFTの違いは?技術とビジネス視点で理解

NFT はブロックチェーン上の唯一無二トークンです。

NFT (Non-Fungible‑Token)はブロックチェーンの上で動く「唯一無二のトークン」です。

基盤技術としてのブロックチェーンがプラットフォーム、NFTはその上で発行される所有証明という関係にあります。

代替可能トークン(例:ビットコイン)と異なり、NFTは固有IDで識別され、デジタルアートから不動産権利証まで幅広い資産を表現します。

技術的構造の違い:トークン標準”ERC-20″と”ERC-721″について

“ERC-20″は同一価値トークンを大量発行する規格、”ERC-721″は各トークンを一意に識別する規格です。

両者はスマートコントラクト内のメソッド定義が異なり、ガス消費量も”ERC-721″がやや高い傾向にあります。

用途に応じた選択が求められます。

ユースケース・市場規模の違い

NFT市場は2021年に急拡大後、投機熱は沈静化しましたが、音楽ロイヤルティ分配やゲーム内資産管理など実用型NFTが着実に伸びています。

ブロックチェーン基盤と切り離して語れないため、NFTビジネスを検討する際は基盤チェーンの手数料や速度も考慮すべきです。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

ブロックチェーンのノードとは?役割と参加方法を完全ガイド

ノードはネットワークの背骨です。

ノードとは台帳データを保持し、取引検証に参加するプログラムです。

ビットコインでは公開フルノードが約1.8万台稼働し、ネットワークの健全性を支えています。

ノードを運用すると検証権限が手に入り、ガバナンスにも参加できますが、フルノードは数百GBのストレージと常時稼働の電力が必要です。

フルノードは全履歴を保持し独立検証できるため、ネットワークの”背骨”と呼ばれます。

ライトノードはヘッダのみ保持する代わりにフルノードへ問い合わせを行う簡易クライアントです。

ノードの種類とネットワークの健全性

専門家は「多数のフルノードが分散配置されるほど51%攻撃コストが上がり安全性が増す」と指摘します。

フルノード、ライトノード、バリデータを理解し、目的に合った参加方法を選びましょう。

実際にノードを立てる手順とコスト

一般的なフルノードは4CPU、8GB RAM、2TB SSDが目安です。

PoSバリデータを運営する場合はステーク担保と24時間オンライン環境が必須になります。

国内平均電力単価で試算すると月100kWh消費で約3,000円、サーバ購入費を含め初期投資は10万円前後が相場です

クラウドBaaSを利用すればクリック一つでノードをデプロイできますが、ランニングコストはクラウド料金に依存します。

2025年の最新ニュース・動向:国内外のブロックチェーントレンド

規制整備と実装フェーズが進行中です。

2024-2025年のキーワードは「規制整備と実装フェーズ」です。

EU MiCA施行、日本の改正資金決済法でステーブルコイン発行が解禁され、金融・行政サービスへの導入が一気に現実味を帯びました。

技術面ではEthereum Layer2が普及し、ZKロールアップがプライバシー保護と手数料削減を両立しています。

国内動向:規制緩和と実証実験の加速

日本では2024年に暗号資産の期末評価課税見直しが決定し、法人のブロックチェーン事業参入障壁が低下しました。

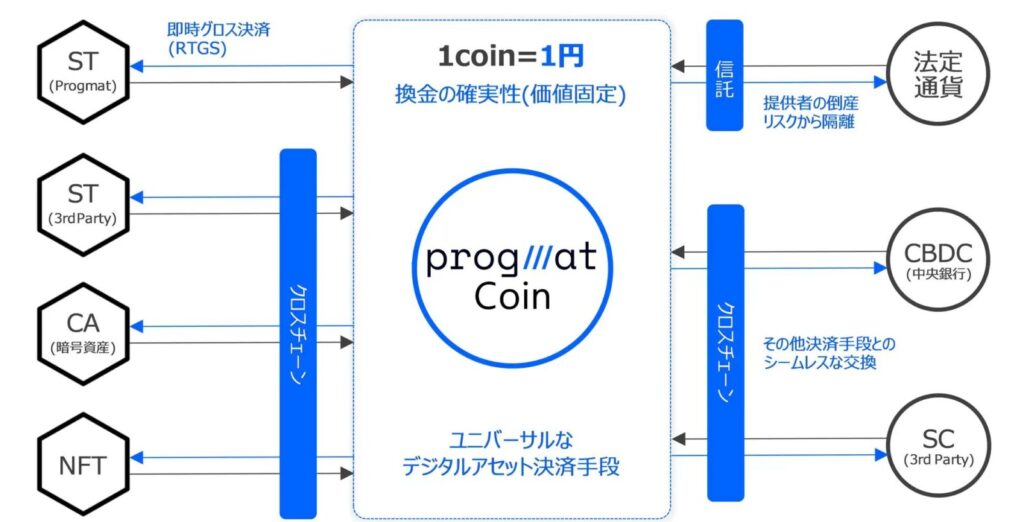

三菱UFJ銀行は円建てステーブルコイン「Progmat Coin」の発行準備を進め、みずほFGなどはデジタル通貨コンソーシアムを設立しました。

自治体では石川県加賀市がNFT市民証を本格運用し、行政サービスと連携を深めています。

グローバル動向:各国CBDCと企業参入競争

中国のe-CNYは累計取引額が約9,860億ドルに達し、世界最大規模のCBDCパイロットとなっています。

EUはデジタルユーロ準備段階、米国もステーブルコイン法案を審議中です。

ブラックロックなど伝統金融大手はRWAトークン化市場へ参入し、香港取引所はブロックチェーン債券プラットフォームを開始するなど、民間主導の動きも加速しています。

ブロックチェーンの学習ロードマップと投資・キャリアへの活かし方

段階的学習でスキルとチャンスを広げましょう。

ブロックチェーンをキャリアや投資に活かすには段階的学習が有効です。

まずは入門書籍とオンライン講座で基礎を固め、GitHub公開コードで簡易DAppを試作します。

次にスマートコントラクト監査やノード運営を経験し、Certified Blockchain Professional等の資格取得で専門性を証明しましょう。

求人市場では2024年にブロックチェーンエンジニア募集が前年比140%増とのデータがあり、実装スキルの需要が高まっています。

投資判断では「技術成熟度」「規制リスク」「ユースケース実績」の3軸で評価するフレームを使うと、過度な期待や悲観を避けられます。

ゼロから学ぶ!おすすめ学習ステップ

初心者向け定番書『Mastering Bitcoin 日本語版』で概念を把握し、UdemyのSolidity講座で実装を体験しましょう。

国内コミュニティ「Ethereum JP」や「Japan DAO」へ参加し、ハンズオン勉強会で実践力を養うのも効果的です。

投資判断・ビジネス活用チェックリスト

- 解決する課題がブロックチェーン固有の強みと合致するか。

- 規制環境が明確か。

- ノード数や開発者エコシステムが健全か。

- PoW/PoSなど環境負荷は許容範囲か。

- 資金調達・運営コストに見合うROIか。

これらを評価基準として事前にスコアリングすると、導入・投資の妥当性を定量的に判断できます。

ブロックチェーンに関するよくある質問

最後に、ブロックチェーンの疑問点をまとめて解消しましょう。

ブロックチェーンは暗号資産だけの技術?

暗号資産はブロックチェーンの代表的ユースケースに過ぎません。

サプライチェーン管理、行政のデジタルID、炭素クレジット取引など金融以外でも導入が進んでいます。

安全性は本当に高い?51%攻撃とは何か

理論上、ハッシュパワーの過半数を握れば改ざんできますが、ビットコイン規模では攻撃コストが天文学的で実行は非現実的とされています。

ネットワークの分散度を高めることが最大の防御策です。

誰がブロックチェーンを管理しているの?

パブリックチェーンでは中央管理者は存在せず、世界中のノード運営者・開発者・ユーザーが提案と合意を通じてアップグレード方針を決めます。

オープンソース開発モデルに近い民主的ガバナンスが特徴です。

まとめ:ブロックチェーンが切り拓く未来と次のアクション

- 改ざん耐性・透明性・自動化で多業界に変革

- スケーラビリティや規制など課題も残る

- 学習と小規模実験でリスクを抑えて導入可能

ブロックチェーンは「改ざん耐性」「透明性」「自動化」という三大価値で多業界に変革をもたらしています。

一方でスケーラビリティや規制など課題も残るため、メリットとデメリットを正しく比較し、適切なユースケースを選ぶ視点が不可欠です。

本記事で基礎と最新動向を把握できた今、次のステップとして(1)学習コミュニティに参加、(2)少額で実際にウォレットを使う、(3)自社課題と照らし合わせPoCを検討する、の三つを実践してください。

ブロックチェーンの未来は利用者一人ひとりの行動によって形作られます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。