「ブロックチェーンが重要らしいが、具体的にどうビジネスに活かせばいいのか分からない…」

そんな悩みを抱えていませんか?

ブロックチェーンやNFTといった先端技術は日々ニュースを賑わせていますが、自社の業務効率化や新規事業創出にどう繋がるのか、具体的なイメージが湧かずに検討が進まないと悩む企業は少なくありません。

今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンのビジネス活用について以下の内容を網羅的に解説します。

- ブロックチェーンの基本とビジネスにもたらす4つのメリット

- 国内外の最新市場規模と成長予測

- 金融、不動産、サプライチェーンなど分野別の最新ビジネス事例20選

- ビジネス導入に必要な技術と法規制の課題

- 自社で導入を進めるための具体的な4つのステップ

この記事を最後まで読めば、ブロックチェーンビジネスの全体像から、自社で導入を検討するための実践的な知識まで、すべてを理解できます。

ぜひ、最後までご覧ください。

- ブロックチェーンをビジネスに活用できるの?基本から解説

- ブロックチェーンをビジネスに取り入れるメリット・付加価値とは?

- ブロックチェーンビジネスの市場規模は?

- ブロックチェーンをビジネスに取り入れるために必要な技術とは?

- ブロックチェーンをビジネスに取り入れる際の法規制の課題とは?

- ブロックチェーンをビジネスに取り入れるステップ

- 国内企業のブロックチェーンを活用した最新のビジネス事例6選【2025年版】

- 1. GATES GROUP × Oasys: 不動産RWAのグローバル展開 (2025年7月発表)

- 2. KlimaDAO JAPAN × みずほフィナンシャルグループ: J-クレジットをトークン化し地域脱炭素を支援 (2024年11月実証開始)

- 3. JR東日本: Suica データ連携プラットフォーム「JRE WALLET」始動 (2024年12月発表)

- 4. KDX STパートナーズ: 不動産セキュリティトークン全11ファンドの運用受託開始 (2024年11月発表)

- 5. Progmat: クロスチェーンでのRWA取引実証 (2024年9月発表)

- 6. 三井住友フィナンシャルグループ: Soulbound Tokenの社員証活用 (2024年8月〜)

- 海外大手企業のブロックチェーンを活用した最新のビジネス事例14選【2025年版】

- 1. HSBC: トークン化された金の取引サービス開始

- 2. WisdomTree: トークン化ファンド「WisdomTree Prime」の拡大

- 3. Standard Chartered: プライベートクレジットのトークン化

- 4. Swift × Chainlink: 金融機関のクロスチェーン決済実験

- 5. Arca: 米国債トークン化ファンドの利回り提供

- 6. BlackRock (BUIDL) : 市場拡大とエコシステム連携

- 7. JPMorgan (kinexys): 多数のRWAアセットを扱う決済網

- 8. Citi: グローバル企業向けトークン化サービスの実用化

- 9. FIFA: ワールドカップチケットのNFT化計画

- 10. World Liberty Financial (WLFI) × Plume: 住宅ローン債権のRWA化 (2025年発表)

- 11. California DMV × Avalanche: 車両タイトル 4,200 万件のブロックチェーン化 (2024年7月公表)

- 12. KDDI: αUの機能拡充とグローバル展開 (2024年下半期〜)

- 13. タイ財務省: 5 億バーツのデジタルトークン国債発行計画 (2025年5月発表)

- 14. Goldman Sachs × BNY Mellon: マネー・マーケット・ファンド持分のトークン化を LiquidityDirect で提供 (2025年7月発表)

- ブロックチェーン業界における最新の業界動向

- FAQ(ブロックチェーンのビジネス活用に関するよくある質問)

- ブロックチェーンのビジネス活用についてまとめ

ブロックチェーンをビジネスに活用できるの?基本から解説

ブロックチェーンとは、暗号技術を用いて取引履歴を1本の鎖(チェーン)のように繋ぎ、複数のコンピューター(ノード)で分散して管理するデジタル台帳技術です。

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)の基盤技術として有名になりましたが、その本質は「信頼性の高い情報を低コストで共有・管理できる仕組み」にあります。

この特性が、金融業界に留まらず、製造業、不動産、エンターテイメントなど、あらゆるビジネスシーンで注目を集める理由です。

特定の管理者がいなくても、参加者全員が同じデータを共有し、その正しさを相互に検証できるため、従来は多くの人手や時間をかけて行っていた確認・承認作業を劇的に効率化できる可能性を秘めています。

本章では、なぜブロックチェーンがビジネスのあり方を変える力を持つのか、その核心となる特徴と、従来のシステムとの違いを分かりやすく解説します。

ブロックチェーン技術の3つの核心的特徴(非中央集権・改ざん耐性・透明性)

ブロックチェーンがビジネスに変革をもたらす源泉は、主に3つの技術的特徴に集約されます。

1. 非中央集権(分散型)

従来の多くのシステムでは、銀行やプラットフォーム運営会社など、中央の管理者がデータを一元的に管理していました。一方、ブロックチェーンは分散型台帳技術(DLT)とも呼ばれ、特定の管理者を置かず、ネットワークの参加者全員が同じ取引記録のコピーを保持します。

これにより、一社のサーバーダウンがシステム全体の停止に繋がるリスク(単一障害点)を回避でき、安定したシステム運用が可能になります。

2. 改ざん耐性(堅牢性)

ブロックチェーンでは、取引データは「ブロック」という単位でまとめられ、暗号技術を用いて前のブロックと鎖のように繋がれていきます。

一度記録されたデータを改ざんしようとすると、それ以降のすべてのブロックの計算をやり直す必要があり、さらにその変更をネットワークの多数の参加者に承認させなければなりません。

これは計算上、事実上不可能であり、極めて高い改ざん耐性を実現します。

3. 透明性(トレーサビリティ)

参加者に共有されるデータは、原則として誰でも(許可された範囲で)閲覧が可能です。例えばサプライチェーンでは、製品がどの工場でいつ作られ、どのような経路で消費者に届いたかという全履歴を記録・追跡できます。

これにより、取引の透明性が高まり、不正の防止や消費者への信頼性向上に繋がります。

従来のビジネスシステムとブロックチェーン活用の違いを比較

ブロックチェーンの活用を検討する上で、従来の集中管理型システムとの違いを理解することは重要です。

両者の特徴を比較してみましょう。

| 比較項目 | 従来の集中管理型システム | ブロックチェーン活用システム |

|---|---|---|

| データ管理 | 特定の管理者(企業など)が一元管理 | 参加者が分散してデータを共有・管理 |

| 管理者 | 必須(銀行、サーバー管理者など) | 不要(または参加組織による共同管理) |

| 改ざん耐性 | 管理者の権限で変更可能(リスクあり) | 極めて困難(高い堅牢性) |

| 透明性 | 管理者に依存(ブラックボックス化しやすい) | 高い(参加者間で情報が共有される) |

| コスト | サーバー維持費、仲介手数料が高い | 仲介者が不要なためコスト削減の可能性 |

| 処理速度 | 高速(中央サーバーで一括処理) | 合意形成に時間がかかり遅い場合がある |

| システム停止リスク | サーバーダウンで全体が停止するリスク(単一障害点) | 分散しているためシステム全体が停止しにくい |

このように、ブロックチェーンは万能ではなく、処理速度など従来のシステムに劣る側面もあります。

しかし、「複数の企業や個人間で、信頼性の高いデータを低コストで共有したい」というニーズがある場面で、その真価を発揮する技術だと言えるでしょう。

ブロックチェーンをビジネスに取り入れるメリット・付加価値とは?

ブロックチェーンの技術的な特徴は、ビジネスに具体的にどのようなメリットや付加価値をもたらすのでしょうか。

ここでは、経営企画や新規事業の担当者が押さえておくべき4つの主要なメリットを、具体的なシーンを交えて解説します。

これらのメリットを理解することで、自社のどの課題解決にブロックチェーンが貢献できるか、そのポテンシャルを具体的に評価できるようになります。

メリット1:コスト削減と業務効率化

ブロックチェーン導入による最も直接的なメリットの一つが、コスト削減と業務効率化です。

従来、企業間の取引では、信頼を担保するために銀行や信託会社といった仲介機関を介する必要があり、そのための手数料や時間がかかっていました。ブロックチェーンを使えば、当事者同士が改ざん困難な記録を直接共有できるため、仲介者を排除し、関連コストを大幅に削減できる可能性があります。

また、後述する「スマートコントラクト」を活用すれば、契約条件が満たされた際にプログラムが自動で取引を実行するため、契約履行の確認や請求・支払いといった手続きを自動化できます。これにより、人為的ミスを防ぎつつ、バックオフィス業務の劇的な効率化が期待できます。

監査業務においても、信頼性の高い取引記録が常に共有されているため、監査人への資料提出や確認作業の手間を大幅に削減可能です。

メリット2:トレーサビリティ向上による信頼構築

トレーサビリティ、すなわち「製品や情報がいつ、どこで、誰によって作られ、どのように移動したか」を追跡できる能力は、現代のビジネスにおいて極めて重要です。

ブロックチェーンは、このトレーサビリティを飛躍的に向上させます。

例えば、食品のサプライチェーンにおいて、生産者、加工業者、輸送業者、小売業者がそれぞれの工程の情報をブロックチェーンに記録していくことで、最終的に消費者の手元にある商品のQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、その食品の生産地から店頭に並ぶまでの全履歴を確認できるようになります。

これにより、産地偽装などの不正を防ぎ、食の安全・安心に対する消費者の信頼を確固たるものにできます。高級ブランド品であれば、真贋証明に応用することで偽造品の流通を防ぎ、ブランド価値の維持に貢献します。このような取り組みは、企業の透明性を示す強力なメッセージとなり、顧客ロイヤルティや企業価値の向上に直結します。

メリット3:データの透明性とセキュリティ強化

ブロックチェーンは、データの透明性とセキュリティという、一見すると相反する要素を両立させます。

参加者が同じ取引記録を共有するため、誰か一人がデータを独占したり、都合よく隠蔽したりすることが困難になり、取引全体の透明性が確保されます。

これは、複数の企業が連携する共同事業や、業界標準のプラットフォーム構築などにおいて、公正な運用を担保する上で大きなメリットとなります。

セキュリティ面では、データが世界中のコンピューターに分散して保存されているため、一箇所のサーバーを狙うサイバー攻撃や、システム障害が発生しても、ネットワーク全体が停止することはありません。

この「単一障害点(Single Point of Failure)」がないという特性は、ミッションクリティカルな社会インフラや金融システムにおいて、非常に高いレベルの可用性と堅牢性を実現します。

メリット4:新たなブロックチェーン ビジネスモデルの創出

ブロックチェーンは既存ビジネスの改善に留まらず、全く新しいビジネスモデルを生み出す起爆剤となり得ます。

その代表例が、独自の「トークン」を発行し、サービス内の活動や貢献に応じて分配することで形成される「トークンエコノミー」です。ユーザーは単なる消費者ではなく、サービスの成長に貢献することでインセンティブを得る当事者となり、より強固なコミュニティを形成できます。

また、NFT(非代替性トークン)を活用すれば、デジタルアートやゲーム内アイテム、会員権などに唯一無二の価値と所有権を証明でき、新たなデジタル資産市場を創出します。さらに、特定の管理者がおらず、参加者の投票によって意思決定が行われるDAO(自律分散型組織)という新しい組織形態も登場しています。

これらの新しいブロックチェーン ビジネスモデルは、従来の企業中心の経済活動とは異なる、ユーザー参加型の新しい価値創造の形として注目されています。

ブロックチェーンビジネスの市場規模は?

ブロックチェーン技術への投資や活用が、単なる一過性のブームではなく、持続的な成長トレンドであることを客観的なデータで理解することは、経営判断において不可欠です。

ここでは、信頼できる調査機関のレポートを基に、世界と日本のブロックチェーン市場の現状と将来予測を解説します。これらの数字は、ブロックチェーンビジネスが今後、企業にとってどれほど重要な戦略的テーマとなるかを示唆しています。

世界のブロックチェーン市場規模の推移と将来予測

世界のブロックチェーン市場は、驚異的なスピードで拡大を続けています。

例えば、調査会社のMarketsandMarketsによると、世界のブロックチェーン市場規模は2023年に111億4,000万米ドルと評価され、2028年までには737億3,000万米ドルに達すると予測されています。

この期間の年平均成長率(CAGR)は45.9%という非常に高い水準です。

さらに長期的な視点では、Fortune Business Insightsの予測では、市場規模は2030年には1,539億4,000万米ドルに達すると見込まれています。

この成長を牽引しているのは、金融分野における貿易金融やクロスボーダー決済の効率化、サプライチェーン管理におけるトレーサビリティの向上、ヘルスケア分野での安全な医療記録管理、そして政府による公共サービスのデジタル化など、多岐にわたる分野での実用化が進んでいることが背景にあります。

特に、不動産や債券などの現実資産をトークン化するRWA(Real World Asset)の分野が、今後の市場成長の大きなドライバーになると期待されています。

日本のブロックチェーン市場規模と注目分野

日本国内においても、ブロックチェーン市場は着実に成長しています。

株式会社矢野経済研究所の調査によると、2021年度の国内ブロックチェーン活用サービス市場規模は783億円でしたが、2025年度には7,247億円に達すると予測されています。

この予測は、国内企業が実証実験(PoC)のフェーズを終え、いよいよ本格的なビジネス実装へと舵を切っている現状を反映したものです。

国内で特に活用が期待されている分野としては、まず金融分野が挙げられます。不動産や有価証券を小口化して取引しやすくする「セキュリティトークン(ST)」の発行・流通プラットフォームの整備が進んでいます。

次に、サプライチェーン分野です。

製造業や食品業界において、製品の信頼性向上やリコール対応の迅速化を目的としたトレーサビリティシステムの導入が活発化しています。さらに、アニメやゲームといった日本が強みを持つエンターテイメント分野では、NFTを活用した新たなコンテンツビジネスの創出が大きな注目を集めています。

これらの分野を中心に、今後、大企業からスタートアップまで、様々なプレイヤーによるビジネス展開が加速していくと考えられます。

ブロックチェーンをビジネスに取り入れるために必要な技術とは?

ブロックチェーンのビジネス導入を検討する際、技術的な詳細のすべてを理解する必要はありません。

しかし、自社の目的に合った技術を選択するために、最低限知っておくべき基本的な概念がいくつかあります。

ここでは、非エンジニアの担当者でも理解できるよう、ブロックチェーンの「種類」、契約を自動化する「スマートコントラクト」、そしてブロックチェーン上で動く「DApps」という3つの重要な技術要素について、その役割と特徴を中心に解説します。

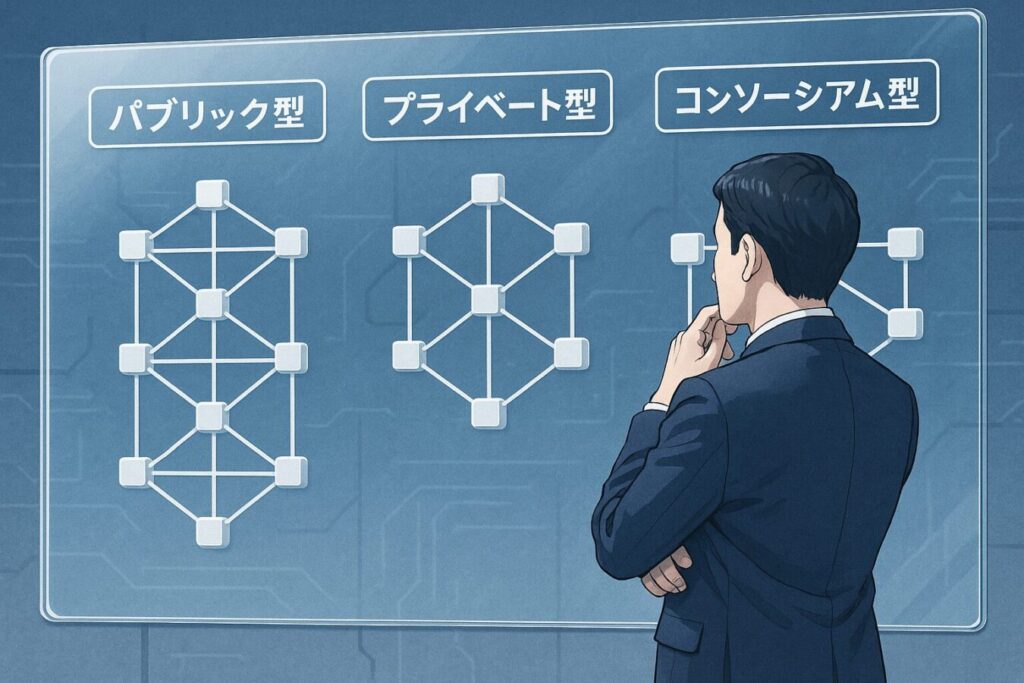

パブリック型・プライベート型・コンソーシアム型ブロックチェーンの違いと選び方

ブロックチェーンは、誰がネットワークに参加できるかという「参加者の範囲」によって、大きく3つの種類に分類されます。

どのタイプを選ぶかは、ビジネスの目的や要件によって大きく異なります。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| パブリック型 | 誰でも自由にネットワークに参加・利用できる。 | 透明性が非常に高い、特定の管理者がいない。 | 処理速度が遅い、取引手数料(ガス代)がかかる。 | ビットコイン、イーサリアムなど暗号資産、オープンなDApps。 |

| プライベート型 | 単一の企業や組織が管理し、許可された者のみ参加できる。 | 処理速度が速い、取引手数料が不要または安い、プライバシーを管理しやすい。 | 透明性や非中央集権性は低い。 | 企業内のデータ管理、1社単独で行う業務システム。 |

| コンソーシアム型 | 複数の企業や組織が共同で管理し、許可された複数の組織が参加する。 | パブリック型とプライベート型の中間。業界内の情報共有に適している。 | 参加組織間のルール策定や合意形成が必要。 | 業界共通プラットフォーム、サプライチェーン管理、企業間送金。 |

選び方の指針として、不特定多数のユーザーに開かれたサービスを目指すなら「パブリック型」、社内業務の効率化が目的なら「プライベート型」、そして複数の企業と連携して業界全体の課題を解決したいのであれば「コンソーシアム型」が適していると言えるでしょう。

多くの企業向けブロックチェーンビジネスでは、処理性能とプライバシーの観点から、プライベート型またはコンソーシアム型が採用される傾向にあります。

スマートコントラクトの役割とビジネスへの応用

スマートコントラクトは、ブロックチェーンのビジネス活用において最も重要な技術要素の一つです。

これは、「あらかじめ定められたルールや契約内容を、人の手を介さずに自動的に実行するプログラム」のことを指します。

ブロックチェーン上に記録されるため、一度設定した契約内容は改ざんが困難で、条件が満たされれば確実に実行されるという特徴があります。身近な例で言えば、自動販売機も一種のスマートコントラクトです。

「お金が投入され、ボタンが押される」という条件が満たされると、「商品を提供する」という契約が自動的に実行されます。この仕組みをビジネスに応用すると、様々な業務を自動化できます。

- 不動産取引:買主からの入金が確認されたら、所有権の移転登記情報を自動的に実行する。

- 保険金の支払い:航空機の遅延情報が公的なデータベースで確認されたら、遅延保険の契約者に保険金を自動で送金する。

- ライセンス契約:コンテンツの再生回数に応じて、クリエイターにロイヤリティを自動で分配する。

このように、スマートコントラクトは第三者の仲介や人による確認作業を不要にし、取引の迅速化、コスト削減、ヒューマンエラーの防止に大きく貢献します。

DApps(分散型アプリケーション)とWeb3サービス例

DApps(Decentralized Applications)とは、日本語で「分散型アプリケーション」と訳され、ブロックチェーン上でスマートコントラクトを利用して動作するアプリケーションのことです。

従来のアプリケーションが特定の企業が管理するサーバー上で動くのに対し、DAppsは特定の管理者がいない分散型のネットワーク上で自律的に稼働します。

この違いが、サービスに大きな変化をもたらします。従来のサービスでは、運営会社がサービスを停止すれば利用できなくなり、規約変更によって一方的にユーザーデータが削除されるリスクがありました。

一方、DAppsは一度ブロックチェーン上に展開されると、開発者でさえ簡単には停止・変更できません。また、ユーザーのデータは中央のサーバーではなく、ユーザー自身のウォレット(デジタル上の財布)で管理されるため、データの自己主権性が高まります。

具体的なブロックチェーン サービス例(DApps)としては、以下のようなものがあります。

- DeFi(分散型金融):銀行を介さずに暗号資産の貸し借りや交換ができるサービス。

- ブロックチェーンゲーム:ゲーム内のアイテムやキャラクターがNFTとして発行され、ユーザーが真に所有し、外部のマーケットプレイスで売買できるゲーム。

- 分散型SNS:言論の自由度が高く、投稿内容や「いいね」によって報酬(トークン)が得られるSNS。

これらのDAppsは、Web3(ウェブスリー)と呼ばれる次世代のインターネットを構成する重要な要素であり、新たなビジネスチャンスの宝庫とされています。

ブロックチェーンをビジネスに取り入れる際の法規制の課題とは?

ブロックチェーンは革新的な技術である一方、その新しさゆえに既存の法規制との整合性が課題となるケースがあります。

ビジネスとしてブロックチェーンを活用する際には、コンプライアンス上のリスクを未然に防ぐため、関連する法律を正しく理解しておくことが不可欠です。

ここでは、特に重要となる3つの法的論点について解説します。

金融商品取引法・資金決済法と暗号資産(仮想通貨)

ブロックチェーン上で「トークン」を発行し、資金調達や決済手段として利用する場合、日本の法律では主に「金融商品取引法」と「資金決済法」が関わってきます。発行するトークンの性質によって、適用される法律が異なります。

例えば、株式のように配当や議決権があり、投資的な性格が強いトークンは「セキュリティトークン(電子記録移転権利)」と見なされ、金融商品取引法の厳しい規制対象となります。

発行には第一種金融商品取引業などのライセンスが必要です。一方、ビットコインのように不特定の相手に対する決済手段として利用できるトークンは「暗号資産」に該当し、資金決済法の規制を受けます。暗号資産交換業の登録が必要になる場合があります。

また、法定通貨の価値と連動する「ステーブルコイン」についても、2023年に改正資金決済法が施行され、発行者や仲介者に対する規制が明確化されました。自社がどのような目的でトークンを発行・利用するのかを明確にし、どの法規制に該当するのかを事前に専門家と慎重に検討する必要があります。

個人情報保護法とブロックチェーンの相性

ブロックチェーンの「一度記録したら改ざん・削除が極めて困難」という特性は、高い信頼性を生む一方で、個人情報保護法との関係で課題を生じさせることがあります。個人情報保護法では、本人から求められた場合に個人情報を訂正・削除する義務が定められていますが、ブロックチェーン上でこれを実現するのは技術的に困難です。

特にEUのGDPR(一般データ保護規則)では「忘れられる権利」が明記されており、グローバルに事業展開する際にはより一層の注意が必要です。この課題に対する一般的な解決策として、個人情報そのものはブロックチェーン上に記録しないというアプローチがあります。

氏名や住所といったセンシティブな情報は、従来のデータベース(オフチェーン)で管理し、ブロックチェーン上には個人を特定できないハッシュ値(データを変換した文字列)や識別子のみを記録します。

そして、必要に応じてオフチェーンのデータと照合するのです。このように、ブロックチェーンのメリットを活かしつつ、法的要件を満たすためのシステム設計が重要となります。

NFTやDAOに関する最新の法的議論

NFT(非代替性トークン)やDAO(自律分散型組織)は、ブロックチェーンが可能にした新しい概念であり、法整備がまだ追いついていない領域です。

NFTについては、その所有権が何を意味するのかという点が大きな論点です。NFTを保有することは、紐づけられたデジタルアートなどの「データそのもの」の所有権や著作権を自動的に意味するわけではありません。取引の際には、どのような権利(商用利用権など)が譲渡されるのかを、利用規約やスマートコントラクトで明確に定めておく必要があります。

DAOについては、その法人格が問題となります。日本の会社法では、株式会社や合同会社といった法人形態が定められていますが、DAOはこれらに当てはまりません。法人格がないと、契約の主体となったり、銀行口座を開設したりすることが困難になります。

現在、政府のWeb3.0政策推進室や業界団体を中心に、DAOに合同会社のような法人格を認める法整備(DAO法)の検討が進められており、今後の動向が注目されます。

これらの新しい領域でビジネスを行う際は、法的な不確実性を認識し、常に最新の議論を注視しながら、専門家と共に慎重に事業スキームを構築していく必要があります。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

ブロックチェーンをビジネスに取り入れるステップ

ブロックチェーン技術の可能性を理解した上で、次はいよいよ自社ビジネスへの導入を具体的に進めるフェーズです。

しかし、どこから手をつければ良いのか分からない、という方も多いでしょう。

ここでは、アイデアの着想から本格的な運用に至るまでを、大きく4つのステップに分け、実践的なロードマップとして提示します。

このステップに沿って進めることで、リスクを最小限に抑えながら、着実に導入プロジェクトを推進することができます。

ステップ1:ビジネス課題の特定とブロックチェーン適性の見極め

最初のステップは、技術ありきで考えるのではなく、まず自社が抱えるビジネス課題を明確に特定することから始めます。

「サプライチェーンの透明性を高めたい」「複数の企業間でのデータ連携を効率化したい」「新たな顧客エンゲージメントを創出したい」など、解決したい課題は何でしょうか。

次に、その課題解決に対して、本当にブロックチェーンが最適な手段なのかを見極めることが重要です。

ブロックチェーンは万能ではありません。

以下のチェックリストを使って、その適性を判断してみましょう。

- 複数の参加者:複数の企業や個人が関与するプロセスか?

- データ共有の必要性:参加者間で同じデータを共有する必要があるか?

- 信頼への課題:参加者間の信頼関係が低い、または信頼を担保するコストが高いか?

- 仲介者の存在:取引プロセスに信頼できる仲介者が存在し、その役割を代替したいか?

- ルールの統一性:取引のルールが標準化されており、自動化が可能か?

これらの質問の多くに「はい」と答えられる場合、ブロックチェーンの適用を検討する価値が高いと言えます。

既存のデータベース技術で十分解決できる課題に、無理にブロックチェーンを適用するのは避けましょう。

ステップ2:PoC(概念実証)の計画とパートナー選定

ブロックチェーンの適性があると判断したら、次はいきなり大規模なシステム開発に入るのではなく、PoC(Proof of Concept:概念実証)から始めるのが定石です。

PoCとは、小規模な環境で技術的な実現可能性や、ビジネス上の効果、投資対効果(ROI)を検証する取り組みです。

PoCの計画では、「何を」「いつまでに」「どのレベルで」検証するのか、具体的な目標と成功基準を定義することが重要です。

例えば、「3ヶ月以内に、サプライチェーン上の製品情報をブロックチェーンに記録し、追跡できるプロトタイプを開発する」といった具体的な目標を設定します。

自社にブロックチェーンの専門知識や開発リソースがない場合は、外部の専門パートナーとの連携が不可欠です。

パートナーを選ぶ際は、単なる技術力だけでなく、自社の業界やビジネス課題に対する深い理解があるか、PoCから本格開発まで伴走してくれるか、といった視点で選定しましょう。

複数のベンダーから提案を受け、実績や費用、担当者のコミュニケーション能力などを比較検討することが成功の鍵です。

ステップ3:プロトタイプ開発と検証

PoCで良好な結果が得られたら、次のステップはプロトタイプ(試作品)の開発です。

PoCが技術的な「検証」を目的としていたのに対し、プロトタイプは実際のユーザーが利用することを想定して、より具体的な機能やユーザーインターフェースを実装していきます。

ただし、ここでも最初からすべての機能を盛り込むのではなく、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)のアプローチを取ることが重要です。

つまり、ユーザーに価値を提供できる中核的な機能に絞って開発し、まずは形にしてみるのです。

開発したプロトタイプは、関連部署や協力会社など、限定的なユーザーに実際に使ってもらい、操作性や業務への適合性について具体的なフィードバックを収集します。

「この画面は分かりにくい」「この機能は実際の業務フローと合わない」といった現場の生の声は、本格開発に向けた何よりの改善材料となります。

このフィードバック収集と改善のサイクルを繰り返すことで、プロダクトの完成度を高めていきます。

ステップ4:本格導入と運用・改善

プロトタイプの検証で有効性が確認され、経営層の承認が得られたら、いよいよ本格的なシステム導入とサービスのローンチです。

ここでの注意点は、導入して終わりではないということです。

ブロックチェーンシステムは、一度稼働させたら継続的な運用と保守、そして改善が不可欠です。

具体的には、ネットワークの状態を監視し、トランザクションの詰まりなどが発生しないかを確認する「システム監視」、利用者の増加に合わせて処理能力を向上させる「パフォーマンスチューニング」などが求められます。

また、法規制のセクションで述べたように、ブロックチェーン関連の法律はまだ発展途上です。

今後の法改正や新たなガイドラインの公表に合わせて、システムが準拠し続けられるように対応していく必要もあります。

ユーザーからのフィードバックを基に新たな機能を追加したり、UI/UXを改善したりと、ビジネス環境の変化に合わせてシステムを進化させ続ける姿勢が、ブロックチェーンビジネスを成功に導く上で最も重要です。

国内企業のブロックチェーンを活用した最新のビジネス事例6選【2025年版】

国内でも実証実験のフェーズを越え、具体的なビジネスとしてブロックチェーンを活用する動きが加速しています。

特に2024年後半から2025年にかけては、金融機関や大手事業会社による現実資産(RWA)のトークン化や、社会インフラへの実装を目指す野心的なプロジェクトが次々と発表されています。

ここでは、日本のビジネスシーンにおける最新の活用事例を6つ厳選して紹介します。

1. GATES GROUP × Oasys: 不動産RWAのグローバル展開 (2025年7月発表)

2025年7月、不動産テック企業のGATES GROUPとゲーム特化型ブロックチェーンOasysが、日本の不動産をトークン化し、RWAとしてグローバルに展開する戦略的パートナーシップを発表しました。

この取り組みは、まず東京都心部を中心とした110億円規模の不動産資産のトークン化から開始されます。将来的には、日本の不動産市場の約1%にあたる5兆円規模の資産を段階的にトークン化し、流動性を高めることを目指しています。

これまでゲーム領域に特化してきたOasysがRWAという新たな分野に進出する象徴的な事例であり、日本の優良な不動産資産に海外の投資家が容易にアクセスできるインフラを構築する、極めて大規模な構想として注目されます。

2. KlimaDAO JAPAN × みずほフィナンシャルグループ: J-クレジットをトークン化し地域脱炭素を支援 (2024年11月実証開始)

カーボンクレジットの透明な取引を目指すKlimaDAO JAPANは、2024年11月から、日本のカーボンクレジット「J-クレジット」をブロックチェーン上でトークン化する実証実験を開始しました。

この実証では、Polygonブロックチェーン上でJ-クレジットを国際的な標準規格であるERC-20トークンとして発行します。

大手企業11社と長崎県西海市が参加し、みずほフィナンシャルグループが実務をサポートするなど、産官金が連携する先進的な取り組みです。

これにより、従来は相対取引が中心で不透明だったカーボンクレジット市場の流動性と透明性を高め、企業の脱炭素活動と地域の環境貢献を促進することが期待されています。

3. JR東日本: Suica データ連携プラットフォーム「JRE WALLET」始動 (2024年12月発表)

JR東日本は、Suicaの利用データを活用した新たなWeb3プラットフォーム「JRE WALLET」構想を発表し、その基盤に独自のプライベートブロックチェーン技術を採用しています。

このプラットフォームでは、ユーザーの同意のもと、Suicaの乗車履歴やJRE POINTの利用履歴、保有するNFTなどをブロックチェーン上で一元管理します。

ユーザーは自身のデータを安全に管理・活用でき、JR東日本は連携する企業や自治体と共に、パーソナライズされた新たなサービスや地域活性化に繋がる体験を提供することを目指します。

日本の社会インフラを担う企業による、数千万人のユーザーを対象とした大規模なブロックチェーン活用事例として、今後の展開が注目されます。

4. KDX STパートナーズ: 不動産セキュリティトークン全11ファンドの運用受託開始 (2024年11月発表)

不動産アセットマネジメント大手のケネディクスグループが手掛けるKDX STパートナーズは、2024年11月、ホテル、物流施設、レジデンス(住宅)など、多様なアセットを裏付けとする全11の不動産セキュリティトークン(ST)の運用受託を開始したと発表しました。

これは、これまで単発の案件が多かった国内の不動産STO市場において、複数の多様なアセットを同時に、かつ継続的に提供していくという点で画期的です。

投資家は、従来は機関投資家しかアクセスできなかったような優良不動産に、ブロックチェーンを通じて小口から投資することが可能になります。

国内のRWA市場が、実証から本格的な実利用・普及フェーズに入ったことを示す事例と言えます。

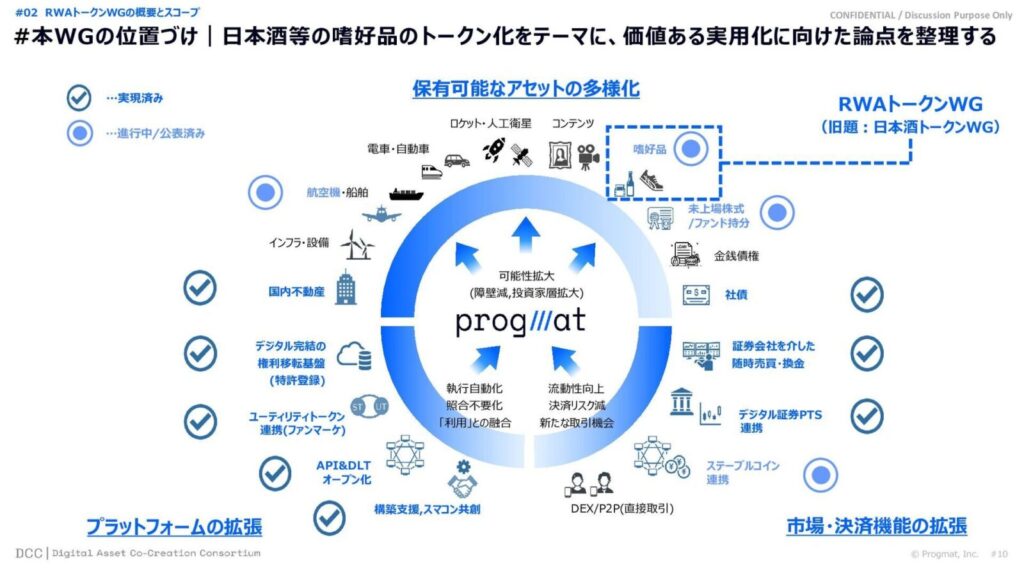

5. Progmat: クロスチェーンでのRWA取引実証 (2024年9月発表)

三菱UFJ信託銀行が主導するデジタルアセット基盤「Progmat」は、2024年9月、異なるブロックチェーン間でRWAを取引する「クロスチェーン技術」の実証実験に成功したことを発表しました。

この実験では、Progmat上で発行されたセキュリティトークンを、EthereumやAvalancheといった他の主要なブロックチェーンに、中間のブリッジを介さずに直接移転させることに成功しました。

現状、ブロックチェーンごとにエコシステムが分断されていますが、この技術が実用化されれば、様々なブロックチェーン上の投資家が自由にRWAを売買できるようになり、市場全体の流動性が飛躍的に向上すると期待されています。

日本のRWA市場の将来を占う上で、重要な技術的マイルストーンです。

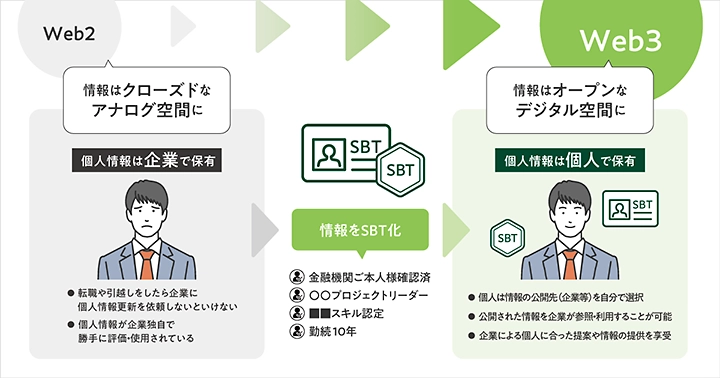

6. 三井住友フィナンシャルグループ: Soulbound Tokenの社員証活用 (2024年8月〜)

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、譲渡不可能なNFTである「Soulbound Token(SBT)」を社内で活用する実証実験を行っています。

具体的には、グループ社員向けのWeb3勉強会の参加者に対して、その修了証としてSBTを発行・配布しました。

SBTは譲渡できないため、個人の経歴やスキル、資格などを偽りなく証明する手段として期待されています。

この取り組みは、単に外部向けのサービス開発だけでなく、まずは社内での活用を通じて技術への理解を深め、将来のWeb3ビジネスを担う人材を育成しようという、金融大手による着実なアプローチを示す好例です。

海外大手企業のブロックチェーンを活用した最新のビジネス事例14選【2025年版】

世界に目を向けると、ブロックチェーンのビジネス活用は、特に金融業界を中心に実用化のフェーズへと完全に移行しています。

世界最大の資産運用会社BlackRockの市場参入を契機に、RWA(現実資産)のトークン化は巨大な潮流となり、大手金融機関がこぞって具体的なサービスをローンチしています。

ここでは、世界経済を動かすプレイヤーたちの最新の取り組みを14例、紹介します。

1. HSBC: トークン化された金の取引サービス開始

世界有数の金融グループであるHSBCは、2024年11月、ロンドンの金庫室に保管されている現物の金を裏付けとした「トークン化ゴールド」の取引サービスを個人投資家向けに開始しました。

顧客は、HSBCのオンラインバンキングを通じて、ブロックチェーン上で記録・管理される金の所有権をデジタルに売買できます。

これにより、従来は取引単位が大きく、保管にも手間がかかった金投資のハードルが大幅に下がります。

世界的な大手銀行が、個人顧客向けに具体的なRWA商品をローンチした事例として、金融のデジタル化を象徴する動きです。

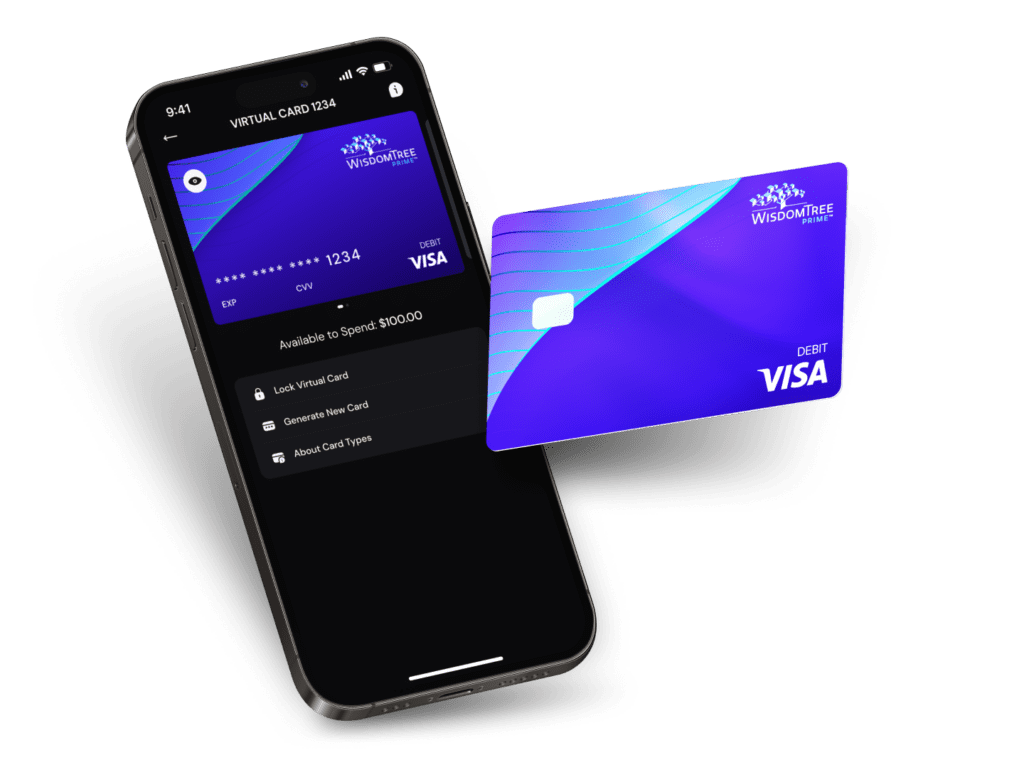

2. WisdomTree: トークン化ファンド「WisdomTree Prime」の拡大

米国の資産運用会社WisdomTreeは、自社開発のブロックチェーンベースの資産運用アプリ「WisdomTree Prime」で提供する商品を拡大しています。

当初は米国債や金(ゴールド)をトークン化したファンドが中心でしたが、2024年10月以降、新たに株式ファンドもラインナップに加えました。

これは、単一の資産クラスだけでなく、株式、債券、コモディティといった多様な金融商品を一つのプラットフォーム上でトークンとして管理・取引する「RWAプラットフォーム」が本格的に動き出していることを示しています。

将来的には、あらゆる資産がトークン化され、スマートフォンアプリで簡単にポートフォリオを組める時代が到来するかもしれません。

3. Standard Chartered: プライベートクレジットのトークン化

大手国際銀行のStandard Charteredは、2024年9月、大手プライベートクレジットファンドと提携し、企業の貸付債権をトークン化する実証実験に成功しました。

プライベートクレジットとは、銀行融資の代替として、ファンドなどが企業に直接融資を行うもので、高い利回りが期待できる一方、流動性の低さが課題でした。

この貸付債権をブロックチェーン上でトークン化することで、より多くの投資家が小口から売買できるようになり、市場の流動性を高めることができます。

RWAの中でも特に成長が期待されるプライベートクレジット分野における、金融大手による具体的な動きとして注目されます。

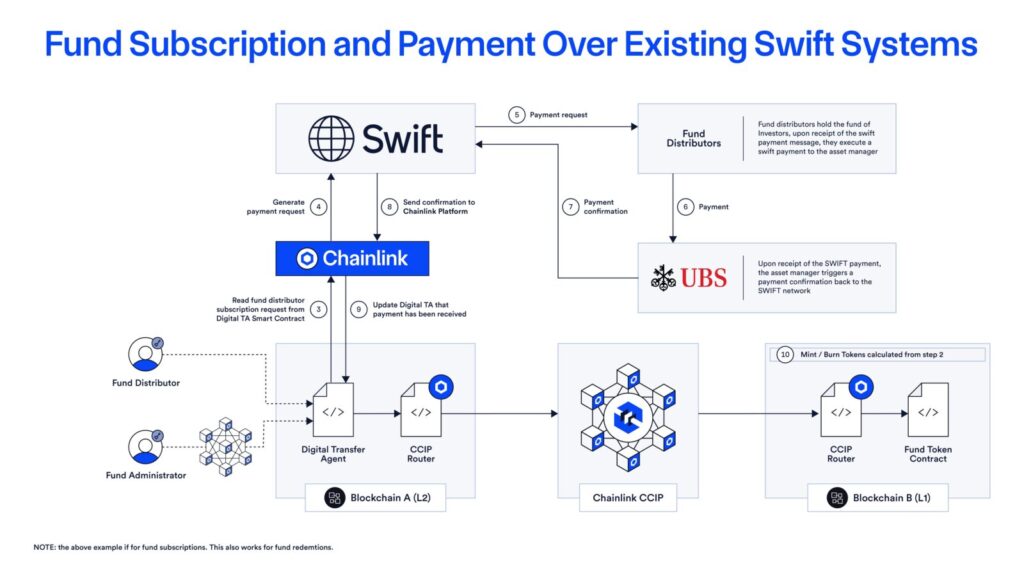

4. Swift × Chainlink: 金融機関のクロスチェーン決済実験

国際的な銀行間決済ネットワークを運営するSwiftは2024年8月、複数の異なるブロックチェーン間でトークン化された資産を移転させる実験に成功したと発表しました。

この実験には、BNY Mellon、Citi、JP Morganといった世界の名だたる金融機関が参加し、オラクルプロジェクトであるChainlinkのクロスチェーン技術(CCIP)が活用されました。

これは、既存の国際金融インフラの根幹であるSwiftが、分断されたブロックチェーンの世界を繋ぎ、トークン化資産を安全かつ標準化された方法でグローバルに流通させるための重要な一歩です。

伝統的金融とWeb3が融合していく未来を示す象徴的な成果と言えます。

5. Arca: 米国債トークン化ファンドの利回り提供

デジタル資産運用会社のArcaは、自社が発行する米国債を裏付けとしたRWAトークン「ArCoin」の仕組みをアップデートしました。

2024年下半期からは、裏付け資産である米国短期国債から得られる利息(金利)を、ArCoinの保有者に対して、新たなトークンとして日々分配する仕組みを導入しました。

これにより、投資家はトークンを保有しているだけで、安定したインカムゲインをブロックチェーン上で自動的に受け取ることができます。

これは、RWAが単なる所有権の証明だけでなく、具体的なキャッシュフローを生み出す投資商品として、その機能を進化させていることを示す好例です。

6. BlackRock (BUIDL) : 市場拡大とエコシステム連携

2024年3月に世界最大の資産運用会社BlackRockがローンチした米国債トークン化ファンド「BUIDL」は、RWA市場の起爆剤となりました。

ローンチからわずか数ヶ月で資産規模は急速に拡大し、市場の注目を一気に集めました。

2024年後半には、JPMorganなどの他の金融機関が、このBUIDLトークンをデリバティブ取引の担保として受け入れる動きも出てきています。

これは、BlackRockが発行したRWAトークンが、単体で完結するのではなく、他の金融機関のサービスにも組み込まれ、より広範な金融エコシステムの一部となりつつあることを示しています。

7. JPMorgan (kinexys): 多数のRWAアセットを扱う決済網

早くからブロックチェーン技術に取り組んできたJPMorganは、自社のブロックチェーン基盤「kinexys」を、RWA取引のハブとして機能させる戦略を加速させています。

kinexysは、自社が扱う金融商品だけでなく、他社が発行した不動産、プライベートクレジット、株式、債券など、ありとあらゆるRWAトークンの決済や、担保管理を行うための統一プラットフォームとしての役割を拡大しています。

これまでに累計で1兆ドルを超える取引を処理しており、特定のRWA商品を開発するだけでなく、トークン化された資産経済圏全体のインフラを構築するという、より大きな構想を描いていることがうかがえます。

8. Citi: グローバル企業向けトークン化サービスの実用化

Citiは、機関投資家向けの「Citi Token Services」を、2025年以降、本格的な商用サービスとして提供していく計画です。

このサービスは、多国籍企業が世界中の拠点で行う資金管理(トレジャリーマネジメント)や、輸出入に伴う貿易金融を対象としています。

例えば、預金をトークン化することで、24時間365日、国境を越えた即時決済を可能にしたり、船荷証券などの貿易書類をデジタル化して手続きを迅速化したりします。

数年にわたる実証実験を経て、いよいよ大企業の基幹業務にブロックチェーンを適用する実用化フェーズへと移行する事例です。

9. FIFA: ワールドカップチケットのNFT化計画

国際サッカー連盟(FIFA)は、2026年に開催されるワールドカップの観戦チケットを、NFTとして発行する計画を発表しました。

この取り組みの主な目的は、偽造チケットや不当な高額転売の防止です。

NFT化することで、チケットの所有権履歴がブロックチェーン上に透明に記録され、正規のルートでのみ移転できるように管理できます。

さらに、単なる入場券としてだけでなく、NFT保有者に対して記念のデジタルコレクティブルや限定コンテンツを提供するといった、新たなファンエンゲージメント施策も検討されています。

世界最大のスポーツイベントにおける、最大規模のNFT活用事例となる可能性があります。

10. World Liberty Financial (WLFI) × Plume: 住宅ローン債権のRWA化 (2025年発表)

分散型金融プラットフォームのWorld Liberty Financialは2025年、RWA特化型ブロックチェーンであるPlume Networkとの提携を発表しました。

この提携により、住宅ローン担保証券(MBS)をはじめとするモーゲージ(不動産担保ローン)関連の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で取引可能にすることを目指します。

住宅ローン市場は世界でも最大級の金融市場の一つであり、この巨大な資産クラスをトークン化することは、RWA市場に莫大な流動性をもたらすポテンシャルを秘めています。

不動産金融という伝統的かつ巨大な市場における、最先端のブロックチェーン活用事例です。

11. California DMV × Avalanche: 車両タイトル 4,200 万件のブロックチェーン化 (2024年7月公表)

米国カリフォルニア州の車両管理局(DMV)は、州内で登録されている4,200万件に及ぶ車両の権原(タイトル)情報を、ブロックチェーンAvalanche上で管理するプロジェクトを進行中です。

車両の所有権をNFTとしてデジタル化し、所有者がスマートフォンアプリで安全に受け取り・管理できるようにします。

これにより、従来は数週間かかっていた紙ベースでの名義変更手続きが、数分で完了するようになります。

これは、行政サービスにブロックチェーンを活用し、住民の利便性向上と業務効率化を同時に実現する、公共分野におけるRWA活用の画期的な事例として世界中から注目されています。

12. KDDI: αUの機能拡充とグローバル展開 (2024年下半期〜)

通信大手のKDDIは、自社のWeb3メタバースプラットフォーム「αU(アルファユー)」の機能拡充とグローバル展開を加速させています。

2024年後半からは、企業が自社のメタバース空間やNFTストアを簡単に構築できる法人向けサービスを強化しています。

さらに、海外の著名なクリエイターやIPホルダーとの連携を深め、αU上で展開されるコンテンツの魅力を高めています。

これは、一度構築したブロックチェーンプラットフォームを基盤に、いかにしてエコシステムを拡大し、国内外のユーザーとクリエイターを巻き込んでいくかという、プラットフォームビジネスの進化の具体例を示しています。

13. タイ財務省: 5 億バーツのデジタルトークン国債発行計画 (2025年5月発表)

タイ政府は2025年5月、国債をデジタルトークンの形式で発行することを閣議決定しました。

「Gトークン」と名付けられたこのデジタル国債は、初回発行額50億バーツ(約210億円)で、ブロックチェーン技術を活用して個人投資家向けに小口で販売されます。

これにより、国民がより手軽に国債へ投資できるようになり、政府の資金調達手段の多様化を図ります。

国家の公的債務管理にブロックチェーンを活用するという、アジアの政府による先進的な取り組みであり、公的金融のデジタル化における重要な一歩として注目されます。

14. Goldman Sachs × BNY Mellon: マネー・マーケット・ファンド持分のトークン化を LiquidityDirect で提供 (2025年7月発表)

金融大手のGoldman SachsとBNY Mellonは2025年7月、機関投資家向けのマネー・マーケット・ファンド(MMF)の持分をトークン化する協業を発表しました。

この仕組みでは、BNY Mellonのプラットフォーム上にあるMMFの口座残高がトークン化され、Goldman Sachsのブロックチェーン基盤「GS DAP」上で記録されます。

トークン化されたMMFは、デリバティブ取引などの担保として即時に移転できるようになり、資産の活用効率が劇的に向上します。

この取り組みにはBlackRockやFidelityといった世界トップクラスの資産運用会社も参加しており、伝統的金融(TradFi)とWeb3のインフラが深く統合していく象徴的な世界的ケースです。

ブロックチェーン業界における最新の業界動向

ブロックチェーン技術は日進月歩で進化しており、その周辺では常に新しいトレンドが生まれています。

個別のビジネス事例だけでなく、業界全体の大きな潮流を理解することは、中長期的な戦略を立てる上で非常に重要です。

ここでは、ブロックチェーンビジネスの未来を読み解く上で欠かせない3つの重要な動向、「Web3」、「RWA」、「CBDC」について解説します。

Web3の進展とビジネスへのインパクト

Web3(ウェブスリー)とは、ブロックチェーン技術を基盤とした、次世代の分散型インターネットの概念です。

現在のWeb2.0が、一部の巨大プラットフォーマー(GAFAMなど)にデータと権力が集中しているのに対し、Web3ではデータ主権がユーザーの手に戻り、よりオープンで非中央集権的なインターネットの実現を目指します。

この変化は、ビジネスに大きなインパクトを与えます。企業はもはや顧客データを囲い込むのではなく、ユーザーが自身のデータを管理・活用することを前提としたサービス設計が求められます。

トークンを活用してユーザーにインセンティブを与え、共にサービスを成長させるトークンエコノミーは、顧客との関係を「消費者」から「共創者」へと変え、これまでにない強力な顧客エンゲージメントを生み出す可能性があります。

DeFi(分散型金融)からReal World Asset(RWA)へ

ブロックチェーン上の金融サービスであるDeFi(分散型金融)は、これまで暗号資産を主な対象として発展してきました。

しかし、近年の最大のトレンドは、その技術を現実世界の資産(Real World Asset、RWA)に応用する動きです。

本記事の事例でも数多く紹介したように、不動産、美術品、プライベートクレジット、国債といった、これまで流動性が低かったり、取引が複雑だったりした現実資産をトークン化し、ブロックチェーン上で誰でもグローバルに、24時間取引できるようにする取り組みが世界中で加速しています。

これは、暗号資産の世界(クリプトネイティブ)で培われたDeFiの革新的な金融テクノロジーが、数千兆円規模とも言われる現実世界の資産市場と結びつくことを意味し、金融業界に地殻変動をもたらすほどの巨大なポテンシャルを秘めています。

CBDC(中央銀行デジタル通貨)の開発動向と将来性

CBDC(Central Bank Digital Currency)とは、各国の中央銀行が発行するデジタル化された法定通貨のことです。

現在、中国がデジタル人民元で先行しているほか、欧州中央銀行(ECB)や日本銀行も実証実験を進めるなど、世界中の100カ国以上がCBDCの研究・開発に取り組んでいます。

CBDCが実現すれば、企業間の決済は、現在の銀行振込よりもはるかに速く、低コストで、24時間365日行えるようになる可能性があります。

さらに、スマートコントラクトと組み合わせることで、「商品が納品されたら即座に代金が支払われる」といったプログラム可能な決済(プログラマブル・マネー)が実現し、サプライチェーンファイナンスや条件付きの給付金支払いなど、全く新しい金融サービスや経済政策が生まれると期待されています。

FAQ(ブロックチェーンのビジネス活用に関するよくある質問)

ブロックチェーンのビジネス導入を具体的に検討する段階では、コストや人材、セキュリティなど、さまざまな疑問や不安が生じるものです。

ここでは、経営企画や事業責任者の方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. ブロックチェーンのビジネス導入には、どれくらいの費用がかかりますか?

一概には言えませんが、一般的な費用感として、実現可能性を検証するPoC(概念実証)のフェーズで300万円〜1,000万円程度、その後の本格的なシステム開発・導入となると数千万円以上かかるケースが多く見られます。

費用の内訳は主に、要件定義や設計を支援するコンサルティング費用、スマートコントラクトやアプリケーションを開発する開発費用、ブロックチェーンノードを稼働させるためのクラウドインフラ費用などから構成されます。

まずは小規模なPoCから始め、投資対効果を見極めながら段階的に投資を拡大していくのが賢明です。

Q2. 社内にブロックチェーンの専門家がいなくても導入できますか?

はい、導入は可能です。

現在、多くのITベンダーがブロックチェーンの導入コンサルティングから開発、運用までをワンストップで支援するサービスを提供しています。

また、Amazonの「Amazon Managed Blockchain」やMicrosoftの「Azure Blockchain Service」のように、クラウド上で手軽にブロックチェーン環境を構築できるBaaS(Blockchain as a Service)も充実しています。

重要なのは、技術を丸投げするのではなく、自社のビジネス課題を深く理解し、伴走してくれる信頼できるパートナーを選ぶことです。

Q3. ブロックチェーンは本当に安全なのですか?セキュリティリスクは?

ブロックチェーン技術そのものは、暗号技術と分散化により、改ざん耐性が極めて高く堅牢です。

しかし、リスクがゼロというわけではありません。

セキュリティリスクは主に、ブロックチェーン自体ではなく、その周辺の要素に存在します。

例えば、スマートコントラクトのプログラムにバグがあれば、そこを突かれて資産が流出する可能性があります。

また、ユーザーが自身の資産にアクセスするための「秘密鍵」の管理がずさんだと、盗難のリスクが高まります。

技術の堅牢性に加え、アプリケーションの厳格な監査や、適切な鍵管理体制の構築が不可欠です。

Q4. トランザクションの処理速度が遅いと聞きますが、ビジネスで使えますか?

「処理速度が遅い」という指摘は、主にビットコインやイーサリアムのような「パブリック型」ブロックチェーンに当てはまります。

不特定多数の参加者の合意形成に時間がかかるためです。

しかし、企業がビジネスで利用する場合は、参加者を限定した「プライベート型」や「コンソーシアム型」のブロックチェーンを選択することが一般的です。

これらのタイプでは、信頼できる少数の参加者で高速に合意形成を行うため、ビジネスユースに十分耐えうる高い処理性能を実現できます。

用途に応じて適切な種類のブロックチェーン基盤を選択することが重要です。

ブロックチェーンのビジネス活用についてまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンのビジネス活用について以下の内容を紹介してきました。

- ブロックチェーンは「非中央集権」「改ざん耐性」「透明性」を特徴とし、コスト削減、信頼構築、セキュリティ強化、新ビジネス創出のメリットをもたらす。

- 市場規模は世界・日本ともに急拡大しており、特にRWA(現実資産のトークン化)が成長を牽引している。

- ビジネス用途では、目的応じて「パブリック」「プライベート」「コンソーシアム」の型を選び、スマートコントラクトを活用することが鍵となる。

- 国内外の金融大手や事業会社が、不動産、サプライチェーン、エンタメなど多様な分野で実用化フェーズに入っている。

- 導入は「課題特定→PoC→プロトタイプ開発→本格導入」のステップで進め、法規制やセキュリティへの配慮が不可欠である。

ブロックチェーンは、もはや単なる技術トレンドや暗号資産のためだけの技術ではありません。企業間の取引やデータのあり方を根底から変え、ビジネスの透明性と効率性を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めた、まさに「信頼のプロトコル」です。

この記事を通じて、その全体像と可能性、そして導入に向けた具体的な道筋が見えてきたのではないでしょうか。次のアクションとして、まずは自社のビジネスプロセスの中に「複数の企業が関わり、信頼の担保にコストがかかっている領域」がないか、改めて見直してみてください。

そこが、ブロックチェーン活用の最初のヒントになるはずです。そして、信頼できるパートナーに相談し、小さなPoCから未来への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。