「ブロックチェーンの可能性は聞くが、自社事業への具体的な活用イメージが湧かない…」

「先進的な技術とは理解しつつも、投資対効果(ROI)をどう算出し、社内を説得すれば良いのかわからない…」

企業のDX推進や新規事業開発を担当する方々にとって、ブロックチェーンは無視できない重要技術ですが、その具体的な導入には多くのハードルが存在します。今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンの活用事例について以下の内容について紹介してます。

- 業界別の最新ブロックチェーン活用事例(金融、サプライチェーン、エネルギー、行政など)

- 具体的な導入成果(コスト削減率、処理時間短縮などの定量的データ)

- 導入を成功に導くための実践的な6ステップとPoCチェックリスト

- 社内稟議を突破するためのROI試算テンプレートとパートナー選定の視点

- よくある失敗事例とその回避策

ぜひ最後までご覧ください。

- ブロックチェーンはビジネスで活用できるの?

- ビジネスでブロックチェーンが積極的に活用されている業界とは?

- 金融分野におけるブロックチェーン最新の活用事例3選

- サプライチェーンで導入されるブロックチェーン最新の活用事例3選

- エネルギー分野で注目されるブロックチェーン最新の活用事例3選

- 観光業界におけるブロックチェーン最新の活用事例3選

- 地域活性化におけるブロックチェーン最新の活用事例3選

- 不動産業界におけるブロックチェーン最新の活用事例3選

- 行政サービスで進むブロックチェーン最新の活用事例3選

- 教育・研究領域におけるブロックチェーン最新の活用事例3選

- ゲーム業界におけるブロックチェーン活用最新の事例3選

- 大阪・関西万博における最新のブロックチェーン活用事例

- ブロックチェーン導入を成功に導くステップと注意点

- ブロックチェーンの活用事例に関するFAQ(よくある質問)

- ブロックチェーンの活用事例についてまとめ

ブロックチェーンはビジネスで活用できるの?

ブロックチェーン技術は、単なる暗号資産の基盤技術という初期の認識を超え、今や多様なビジネス領域でその価値を証明しつつあります。その核心は、データの信頼性と透明性を、中央集権的な管理者を介さずに担保できる点にあります。

この特性が、業界を問わず、取引の効率化、コスト削減、そして新たなビジネスモデルの創出を可能にしています。

本セクションでは、意思決定者が知るべきブロックチェーンの基本構造、Web3との戦略的関係、具体的なビジネスメリット、そして2025年に向けて注目すべき最新技術トレンドを体系的に解説します。

分散台帳とスマートコントラクトの仕組みを30秒で理解

ブロックチェーンの核心技術は「分散型台帳技術(DLT)」と「スマートコントラクト」の二つに集約されます。

分散型台帳技術(DLT)とは、取引記録などの台帳を、特定の中央サーバーではなく、ネットワークに参加する多数のコンピューター(ノード)が共同で分散して保持・管理する仕組みです。

取引データは「トランザクション」としてブロックに格納され、各ブロックが前のブロックの情報と鎖(チェーン)のように繋がることで、データの改ざんを極めて困難にしています。

一方、スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で「特定の条件が満たされた場合に、定められた処理を自動的に実行する」プログラムです。

例えば、「商品の入金が確認されたら、所有権を自動的に移転する」といった契約を自動化し、仲介者なしでの取引の迅速化とコスト削減を実現します。

Web3との違いと補完関係

ブロックチェーンとWeb3はしばしば混同されますが、その関係は「基盤技術」と「それによって実現される新しいインターネットの概念」として理解することが重要です。

ブロックチェーンは、データを分散的に管理し、改ざんを困難にする技術基盤です。これはWeb3という大きなビジョンを実現するための「インフラ」や「手段」に相当します。

一方、Web3は、このブロックチェーン技術を土台として構築される、次世代の分散型インターネットの概念そのものを指します。Web2.0の中央集権的な構造に対し、Web3はデータ所有権を個人に取り戻し、非中央集権的なエコシステムの創出を目指します。

したがって、ブロックチェーンへの投資は、短期的な業務効率化だけでなく、長期的なビジネスモデルの変革を見据えた戦略的な一手として捉えるべきです。

ビジネス活用で得られる5大メリット

ブロックチェーン技術をビジネスに導入することで、主に以下の5つの戦略的メリットが期待できます。

- セキュリティの強化:分散構造によりサイバー攻撃やシステムダウンへの耐性が向上し、データの改ざんを防止します。

- 透明性と信頼性の向上:参加者全員が同じ台帳を共有するため、取引の透明性が確保され、信頼関係の構築が容易になります。

- トレーサビリティの向上:製品や資産の移動履歴を完全に追跡でき、真贋証明や品質管理が容易になります。

- 効率と速度の向上:スマートコントラクトにより手作業のプロセスを自動化し、取引の決済時間を大幅に短縮します。

- コスト削減:銀行や監査人といった仲介機関の役割を代替し、関連する手数料や人件費を削減します。

2025年注目トレンド5選(ZKP・AI連携ほか)

2025年に向けて、特に注目すべき技術トレンドは以下の5つです。

- AIとブロックチェーンの統合:AIの分析能力とブロックチェーンのデータ信頼性を組み合わせ、より高度な自律システムを実現します。

- ゼロ知識証明(ZKP):プライバシーを保護しつつ情報の正しさを証明する技術で、企業の機密情報を扱うビジネス利用を加速させます。

- 現実資産(RWA)のトークン化:不動産や美術品などをデジタルトークン化し、流動性を高め、小口投資を可能にします。

- BaaS(Blockchain as a Service):クラウドサービスとして提供されるブロックチェーン基盤で、導入のハードルを大幅に下げます。

- クロスチェーン相互運用性:異なるブロックチェーン間でデータや資産をやり取りする技術で、エコシステム全体の価値を高めます。

ビジネスでブロックチェーンが積極的に活用されている業界とは?

ブロックチェーン技術は、特定の業界に限定されることなく、その特性が活かせる多様な分野で導入が進んでいます。特に、複数のステークホルダーが関与し、データの透明性や信頼性が事業の根幹をなす業界で、その活用は顕著です。

ここでは、導入が先行する主要な業界を俯瞰し、それぞれの導入率や特有の課題を比較分析することで、自社の状況と照らし合わせながら導入検討のヒントを探ります。

活用が進む5大業界を俯瞰

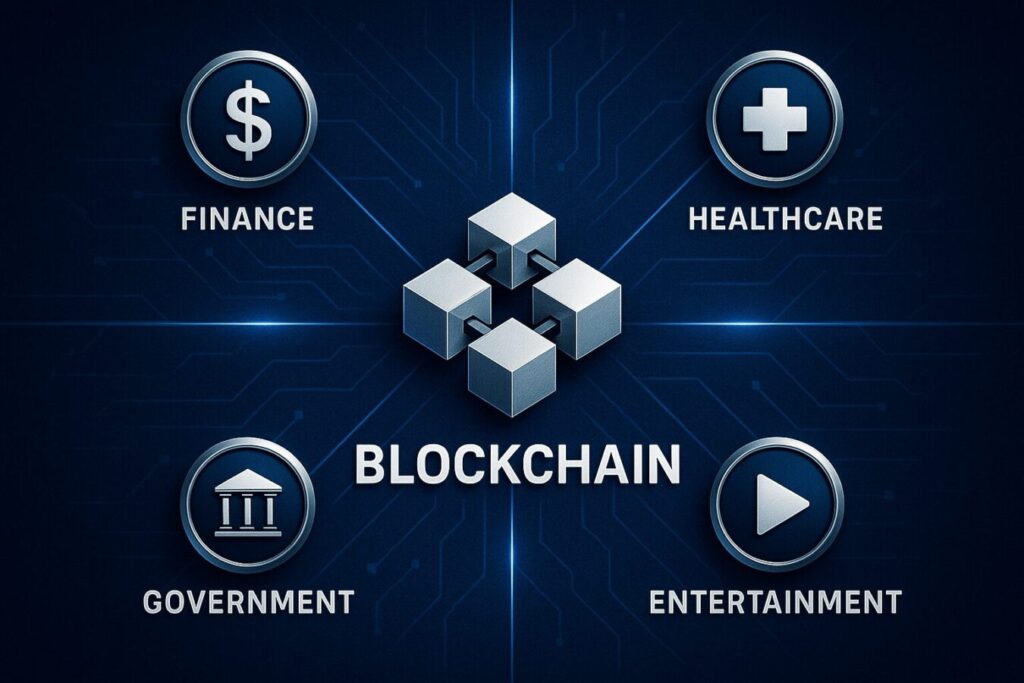

市場調査データに基づくと、ブロックチェーン技術の導入は特に以下の5つの業界で先行しています。

- 金融サービス

- Precedence Research 2024などの市場調査では、エンドユース別シェアで金融サービスが約39 %と最大と報告されている

- 国際送金、証券のデジタル化(セキュリティトークン)、貿易金融などで活用が活発

- サプライチェーン・物流

- 製品トレーサビリティの実現が主な目的

- 食品の産地証明、高級ブランド品の真贋証明、医薬品の流通管理などで導入が進んでいる

- ヘルスケア

- 医療記録の安全な共有、偽造薬対策、保険金請求プロセスの自動化などで期待される

- 最も成長率が高い分野の一つと予測

- 行政

- 行政サービスの効率化と透明性向上を目指した実証実験が世界中で進んでいる

- 例)デジタルIDの発行、電子投票、不動産登記、公文書管理など

- メディア&エンターテイメント

- NFTを活用したデジタルアートやゲーム内アイテムの所有権証明が市場を牽引

- クリエイターへの収益分配の透明化も目的

業界別導入率と課題比較

各業界におけるブロックチェーン技術の導入は、その進捗度、目的、そして直面する課題において顕著な違いが見られます。以下の表は、主要業界における導入状況と課題を比較したものです。

| 業界 | 主な活用目的 | 導入進捗度 | 特有の課題 |

|---|---|---|---|

| 金融 | 決済高速化、コスト削減、証券取引の効率化 | 高い | 既存システムとの連携、規制対応、スケーラビリティ |

| サプライチェーン | トレーサビリティ向上、真贋証明、品質管理 | 中程度 | 多数の参加者間の標準化、データ入力の真正性担保 |

| ヘルスケア | 医療データ共有、プライバシー保護、偽造薬対策 | 低い | 機微情報のプライバシー保護、法規制、相互運用性 |

| 行政 | 行政効率化、透明性向上、デジタルID | 低い(実証実験中心) | 法整備の遅れ、国民の合意形成、既存システムとの統合 |

| メディア | デジタル所有権証明(NFT)、著作権管理 | 高い(特定分野) | スケーラビリティ、手数料高騰、法的・税務上の未整備 |

今後成長が期待される新興分野

既存の主要業界に加え、ブロックチェーン技術は新たな分野でもその応用可能性を広げています。特に以下の分野は、今後の成長が大きく期待される新興領域です。

- エネルギー:太陽光発電などの余剰電力を個人間で直接売買するP2Pエネルギー取引や、再生可能エネルギー証書の透明な管理に活用されています。

- 不動産:不動産所有権をトークン化し、小口投資を可能にする不動産STO(セキュリティ・トークン・オファリング)や、賃貸契約のスマートコントラクト化が進んでいます。

- 農業:農産物の生産履歴を記録し、食の安全・安心への信頼を高めるトレーサビリティや、天候連動型保険など農業金融分野での応用が研究されています。

金融分野におけるブロックチェーン最新の活用事例3選

金融分野はブロックチェーン技術が最も早くから応用され、その導入が最も進んでいる業界です。

従来の金融システムが抱える、中央集権的な仲介者による非効率性、高い取引コスト、そして決済の遅延といった課題を、ブロックチェーンの分散性、透明性、自動実行機能が解決する可能性を秘めているためです。

現在では、証券のデジタル化(STO)、国境を越える決済の高速化、そして中央銀行自身によるデジタル通貨(CBDC)の発行検討など、金融インフラの根幹を揺るがす革新的な取り組みが現実のものとなっています。

BOOSTRY(SBI×野村):デジタル債券プラットフォーム「ibet for Fin」

従来の社債発行・流通プロセスは、多数の仲介者と紙ベースの事務手続きにより、高コストかつ時間がかかるという課題がありました。

野村HDとSBI HDなどが出資するBOOSTRYは、コンソーシアム型ブロックチェーン基盤「ibet for Fin」を開発。社債をデジタル証券(セキュリティトークン)として発行し、利払いや償還をスマートコントラクトで自動化します。

プロセスの自動化により、発行コストの大幅な削減が期待されます。また、ブロックチェーン上で直接権利が移転するため、決済期間が従来の数日から大幅に短縮され、資産の流動性向上と迅速な資金調達に貢献しています。

JPMorgan Kinexys:「Liink」で貿易金融スマートコントラクトを実現

国際貿易金融は、船荷証券など多数の書類が関係者間を行き交う複雑なプロセスで、書類確認や情報の不一致解消に時間がかかり、決済遅延の原因となっていました。

米金融大手JPMorganのブロックチェーン部門「Kinexys」は、金融機関向け情報共有ネットワーク「Liink」を構築。貿易金融情報をセキュアに共有し、スマートコントラクトで契約条件が満たされた際に決済を自動実行します。

従来は数日を要した銀行間の情報確認や紛争解決が、数分で完了するようになりました。Onyxの別ソリューションでは、取引コストを56%削減し、ほぼ瞬時の決済を実現した事例も報告されており、企業のキャッシュフロー改善に貢献しています。

日銀×三菱UFJ:CBDCパイロットでリアルマネー決済を検証

キャッシュレス化の進展や民間デジタルマネーの台頭を受け、決済システムの安定性と効率性を確保するため、世界の中央銀行で中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究が進んでいます。

日本銀行は2023年4月より、三菱UFJ銀行などと共にCBDCのパイロット実験を開始。実験用のシステム環境で、CBDCの発行から個人・小売店間の決済までの一連のプロセスを検証し、技術的な実現可能性を洗い出しています。

実験は順調に進捗し、CBDCの基本機能が技術的に実現可能であることが確認されています。将来的には、現金輸送・管理コストの削減など決済インフラ全体の効率化や、民間決済サービスとの連携によるイノベーション創出が期待されます。

サプライチェーンで導入されるブロックチェーン最新の活用事例3選

サプライチェーンは、原材料の調達から製造、物流、販売に至るまで、多数の企業や組織が関与する複雑なネットワークです。

この複雑さが、情報の不透明性や製品の偽造といった問題の温床となってきました。

ブロックチェーン技術は、参加者全員が共有する改ざん不可能な台帳を提供することで、サプライチェーン全体の透明性とトレーサビリティを飛躍的に向上させます。

これにより、消費者は製品の由来を信頼でき、企業は業務効率化とブランド価値の向上を実現できます。iotとブロックチェーンを組み合わせた事例も増えています。

IBM & Walmart:食品トレーサビリティ「IBM Food Trust」

食中毒発生時、従来の紙ベースの追跡システムでは汚染源の特定に1週間以上かかることもあり、その間に被害が拡大するリスクがありました。

米小売大手Walmartは、IBMと共同でブロックチェーン基盤の食品トレーサビリティ・プラットフォーム「IBM Food Trust」を導入。生産から販売までの情報を関係者がブロックチェーン上に記録します。

特定の食品の生産地から店舗までの全経路を追跡する時間が、従来の7日間からわずか2.2秒へと劇的に短縮されました。これにより汚染源を迅速に特定し、ピンポイントでの製品回収が可能となり、消費者の安全確保と経済的損失の低減に貢献しています。

LVMH & Cartier:真贋証明「Aura Blockchain Consortium」

高級ブランド業界は、巧妙な偽造品によるブランド価値の毀損と経済的損失に長年悩まされており、信頼性の高い真贋証明の仕組みが求められていました。

LVMH、プラダグループなどが共同で「Aura Blockchain Consortium」を設立。各製品に固有のデジタルID(デジタルパスポート)をブロックチェーン上で発行し、製造から修理までの全履歴を記録します。

消費者は製品が本物であることとその歴史を自ら検証でき、ブランドへの信頼が向上します。ある事例では、修理受付時にブロックチェーンで写真の真正性を証明したところ、顧客満足度が向上し、見積もりの承認率が15%向上しました。

Stora Enso:「Timber Chain」で木材サプライを可視化

木材業界では違法伐採が大きな問題となっており、企業は自社が使用する木材が合法かつ持続可能な森林から供給されていることを証明する責任を負っていました。これは林業におけるブロックチェーン活用の重要な動機です。

大手製紙メーカーStora Ensoは、木材のサプライチェーンを可視化する「Timber Chain」構想を推進。伐採された木材の原産地や認証情報をブロックチェーンに記録し、最終製品まで追跡します。

トレーサビリティの確立により、違法伐採木材の混入を防ぎ、企業のサステナビリティ報告や環境認証監査に対応する業務効率が大幅に向上します。

エネルギー分野で注目されるブロックチェーン最新の活用事例3選

エネルギー業界は、脱炭素化と分散化という二つの大きな変革の波に直面しています。

太陽光発電のような再生可能エネルギー源の普及は、多数の小規模な発電所がネットワークに接続される分散型モデルへとシフトさせています。

この新しいエネルギーシステムにおいて、ブロックチェーンは、無数の参加者間での電力取引を安全かつ効率的に管理し、再生可能エネルギーの価値を透明に証明するための基盤技術として大きな期待を集めています。

Powerledger:住宅・都市向けP2Pエネルギー取引

家庭の太陽光パネルで発電された余剰電力は、電力会社への売電価格が年々低下しており、より有利な条件で活用できる仕組みが求められていました。

オーストラリアのPowerledger社は、P2Pエネルギー取引プラットフォームを提供。スマートメーターで計測された余剰電力を、ブロックチェーンを介して近隣の消費者と直接売買できます。

仲介者を介さない直接取引により、売買手数料の大幅な削減が可能になります。西オーストラリア州の実証実験では、参加者の電気料金が削減され、電力網への負荷も軽減される効果が確認されました。これにより再生可能エネルギーの地産地消を促進します。

Energy Web:再エネ証書トークン化「EACs」

RE100を目指す企業が増える中、再生可能エネルギーの使用を証明する「再エネ証書」が利用されますが、従来のシステムは手続きが煩雑で、二重計上などの不正リスクも指摘されていました。

非営利団体Energy Webは、再エネ証書をブロックチェーン上でデジタルトークンとして発行・取引・償却するソリューション「Energy Web Origin」を提供します。

証書のライフサイクル全体がブロックチェーン上に記録されるため、透明性と信頼性が飛躍的に向上します。これにより二重計上が防止され、企業のサステナビリティ報告に対する監査プロセスが効率化され、監査の信頼性が高まります。

FlexiDAO:EV充電×時間別RECでマイクログリッド最適化

EVの普及に伴い、特定の時間帯に充電需要が集中し、電力網に大きな負荷をかける「ピーク需要」が新たな課題となっています。

FlexiDAO社は、ブロックチェーンとAIを活用し、再エネ発電量が多い時間帯にEVの充電を促すよう、スマートコントラクトを通じて充電タイミングを自動的に最適化します。

電力需要をインテリジェントに調整することで、ピーク時間帯の電力網への負荷を大幅に削減できます。

観光業界におけるブロックチェーン最新の活用事例3選

観光業界は、航空会社、ホテル、旅行代理店、旅行者といった多様な関係者が複雑に絡み合うエコシステムです。

従来、この連携は巨大な中央集権的プラットフォームに依存し、高い手数料やオーバーブッキングといった課題を抱えていました。

ブロックチェーン技術は、これらの仲介者を介さずに安全で透明性の高い取引を可能にすることで、より効率的で旅行者中心の新しい観光体験を創出する可能性を秘めています。

Travala.com:暗号資産決済対応の旅行予約プラットフォーム

従来のオンライン旅行予約では、特に国境を越える取引において高いクレジットカード決済手数料が発生し、事業者と旅行者双方の負担となっていました。

Travala.comは、80種類以上の暗号資産での決済に対応した旅行予約プラットフォームです。ブロックチェーン決済の事例として、P2P決済により従来の金融ネットワークを介さず、迅速かつ低コストでグローバルな決済を実現します。

暗号資産決済の導入により、従来の決済手段に比べて取引手数料を大幅に削減できます。これにより、旅行者により競争力のある価格を提供し、世界中の暗号資産保有者という新たな顧客層の獲得に成功しています。

ぎふ旅コイン:岐阜県の電子観光クーポンで回遊促進

紙媒体の観光クーポンは印刷・流通コストが高く、利用状況のデータをリアルタイムで把握することが困難でした。これは地域通貨をブロックチェーンで実現する事例の典型的な動機です。

岐阜県は、ブロックチェーン技術を活用した電子観光クーポン「ぎふ旅コイン」を導入。観光客はアプリでポイントをチャージし、県内の加盟店でQRコード決済を利用できます。

デジタル化により発行・管理コストが削減され、利用データがリアルタイムで可視化されるようになりました。これにより、より効果的な観光施策の立案が可能となり、加盟店の売上向上と地域経済の活性化に貢献しています。

TUI Group:「Plan B」で旅行商品在庫をブロックチェーン管理

ホテルや航空券などの在庫は複数のチャネルで販売されるため管理が複雑で、情報更新の遅れによる「オーバーブッキング」が顧客満足度の低下や機会損失の原因でした。

欧州最大の旅行会社TUI Groupは、ホテルの在庫情報をブロックチェーン上で一元管理するプロジェクトを導入。予約が入ると即座にブロックチェーンに記録され、全チャネルで在庫情報がリアルタイムに同期されます。

全ての関係者が常に最新の在庫情報を共有できるため、オーバーブッキングのリスクを根本的に解消できます。これにより、顧客満足度の向上はもちろん、手作業による在庫調整やトラブル対応のコストが削減され、収益管理の精度が大幅に向上します。

地域活性化におけるブロックチェーン最新の活用事例3選

人口減少や高齢化が進む多くの地方都市では、地域経済の縮小が深刻な課題です。消費の域外流出を防ぎ、地域内での経済循環を促進することは、持続可能なまちづくりに不可欠です。

この課題に対し、ブロックチェーンを活用した「デジタル地域通貨」が新たな解決策として注目を集めています。

低コストで導入・運用が可能で、利用データを活用した新たなサービス展開も期待できることから、全国の自治体や金融機関で導入が活発化しています。

飛騨信用組合:「さるぼぼコイン」で地域マネー循環

岐阜県飛騨・高山地域では、消費が大型店に集中し地元の商店街の売上が低迷しており、地域内での資金循環を促す新たな決済インフラが求められていました。

地域の金融機関である飛騨信用組合が主体となり、ブロックチェーン基盤の電子地域通貨「さるぼぼコイン」を導入。利用者はスマホアプリでチャージし、加盟店でQRコード決済を行います。

Lugano市:「LVGAトークン」で市民キャッシュバックを実施

スイスのルガーノ市は、コロナ禍で落ち込んだ地域消費を刺激するため、市民に直接的なインセンティブを与え、市内の加盟店での消費を促す効果的な経済支援策を模索していました。

市の公式アプリ内に、ブロックチェーン基盤の決済トークン「LVGA」を導入。市民は加盟店で決済すると、購入額の最大10%がLVGAトークンでキャッシュバックされ、次回の支払いに利用できます。

このプログラムは市民の地域内消費を強力に後押しし、LVGAは市内で最も利用される決済手段の一つとなりました。特に若年層の取り込みに成功し、市内消費全体の活性化と国際的な知名度向上に貢献しています。

会津若松市:「白虎コイン」で域内経済をデジタル化

福島県会津若松市は、スマートシティ実現に向けた自治体活用の取り組みの中で、少子高齢化による地域内消費の減少という課題に直面していました。

ブロックチェーン技術を活用したデジタル地域通貨「白虎コイン」の実証実験を実施。単なる決済機能だけでなく、市内の複数店舗で利用できるポイントカード機能の統合も目指しています。

実証実験では、複数のポイントカードを一つのアプリで管理できる利便性が支持され、加盟店数の増加に繋がりました。将来的には、行政サービスの支払いやボランティア活動へのポイント付与など、市民生活のデジタル基盤となることが期待されます。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

不動産業界におけるブロックチェーン最新の活用事例3選

不動産業界は、取引プロセスが複雑で、登記情報などの権利関係の確認に多大な時間とコストを要する、伝統的な業界の一つです。

ブロックチェーン技術は、この複雑なプロセスに透明性、効率性、そして新たな投資機会をもたらす可能性を秘めています。

不動産をデジタルトークン化して小口投資を可能にしたり、賃貸契約をスマートコントラクトで自動化したりと、業界の構造を変革する動きが始まっています。

Kenedix×Progmat:不動産小口化トークン「Digital REIT」

都心の優良不動産への投資は、最低投資額が数億円単位と非常に高額で、個人投資家の参入は困難でした。

不動産AM会社のケネディクスは、三菱UFJ信託銀行の基盤「Progmat」を活用し、不動産を裏付けとするデジタル証券(セキュリティトークン, ST)を発行。単一の優良不動産の所有権を小口化し、トークンとして販売します。

不動産ST化により、優良不動産への投資が最低数十万円単位から可能になり、個人投資家の参入障壁が劇的に下がりました。2024年初頭までに国内で総額約1,600億以上の不動産STが発行されるなど、市場は急速に拡大しています。

Zweispace:賃貸契約スマートコントラクト「ZWEICHIN」

不動産の賃貸契約は、申込から契約、家賃支払いまで多くのステップが紙ベースで行われ、非常に非効率でした。

不動産テック企業のZweispaceは、賃貸契約プラットフォームを開発。契約条件をスマートコントラクトにプログラムし、家賃の支払いや契約更新を自動的に実行します。

契約から家賃回収までの一連のプロセスが自動化されることで、不動産管理会社の業務負担が大幅に軽減されます。仲介手数料や書類の郵送費といったコストも削減可能で、従来の手続きに比べて手数料の大幅な削減が期待できます。

Yuga Labs:「Otherside」メタバース土地NFT活用

メタバース(仮想空間)の発展に伴い、その空間内の土地やアイテムといったデジタルアセットの所有権を確立し、取引する市場が急速に拡大していました。

人気NFT「Bored Ape Yacht Club」を手がけるYuga Labsは、メタバースプロジェクト「Otherside」を立ち上げ、その中の仮想土地を「Otherdeed」というNFTとして販売。土地の所有権はブロックチェーン上に記録され、自由に売買できます。

2022年4月の最初の土地NFT販売では、55,000区画が即日完売し、売上総額は約3億ドルに達しました。これは、デジタル不動産という新たな資産クラスに対する市場の強い関心を示す象徴的な成功事例となりました。

行政サービスで進むブロックチェーン最新の活用事例3選

行政サービス(GovTech)の分野では、手続きの効率化、コスト削減、そして行政プロセスの透明性向上が長年の課題です。

ブロックチェーン技術は、安全なデジタルID基盤の提供、改ざん不可能な投票システムの構築、そして公金の流れの透明化などを通じて、これらの課題を解決するポテンシャルを秘めています。

世界各国の先進的な政府や自治体は、ブロックチェーンを次世代の社会インフラと位置づけ、市民サービスの向上と信頼される政府の実現に向けた導入を積極的に進めています。

エストニア政府:「e-Residency」でデジタルIDを提供

エストニアは国家成長戦略としてデジタル化を推進し、国境を越えて優秀な起業家を惹きつける革新的な仕組みを必要としていました。

世界初の外国人向け電子国民制度「e-Residency」を開始。e-Residentになると、ブロックチェーン技術で保護されたデジタルIDカードが発行され、国外からでもオンラインで会社の設立や納税などが可能になります。

プログラムは大きな成功を収め、2024年時点でe-Residencyを通じて設立された企業は累計3万社を超えました。e-Residentは10万人を突破し、国境のないデジタル国家という新たなモデルを世界に示し、多額の税収とビジネス機会を獲得しています。

筑波市:オンライン電子投票実証「Tsukuba Voting」

多くの民主主義国家で投票率の低下が課題となっており、より多くの市民が政治参加できる新しい投票の仕組みが求められていました。

茨城県つくば市は、ブロックチェーン技術を活用したオンライン電子投票システムの実証実験を実施。マイナンバーカードで本人確認の上、自宅のPCなどから投票でき、投票内容は暗号化されてブロックチェーンに記録されます。

ドバイ政府:「Dubai Pay」公共料金スマートコントラクト化

ドバイ政府は「世界初のブロックチェーンで完全に機能する政府」を目指す戦略を掲げ、行政手続きの完全なペーパーレス化と大幅なコスト削減を目標としていました。

公共料金の支払いをはじめとする様々な行政サービスの手続きを、ブロックチェーンとスマートコントラクトで自動化。使用量に応じた料金が自動計算され、指定口座から引き落とされる仕組みなどを構築しています。

この戦略により、ドバイ政府は年間で3億9800万枚の書類印刷、7700万時間の労働時間、そして約30億米ドルに相当するコスト削減を見込んでいます。行政手続きの効率化は、市民や企業の負担を軽減し、国全体の競争力向上に貢献しています。

教育・研究領域におけるブロックチェーン最新の活用事例3選

教育・研究(EdTech)領域では、学歴や資格の証明、研究データの信頼性確保といった場面で、情報の真正性が極めて重要となります。

しかし、紙の証明書は偽造が容易であり、デジタルデータは改ざんのリスクに常に晒されています。

ブロックチェーン技術は、一度記録されると変更が不可能な「デジタル証明書」を発行することで、これらの課題を根本的に解決します。

これにより、学習者は自身の学びの成果を恒久的に所有・証明でき、研究コミュニティはデータの信頼性を担保した上で、よりオープンな協業を進めることが可能になります。

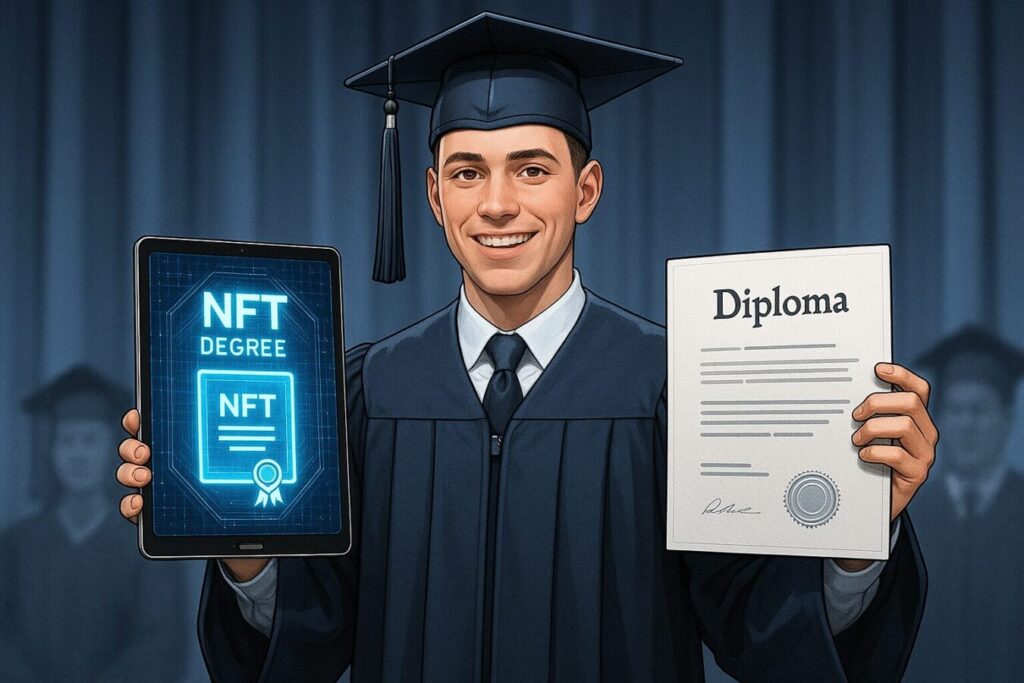

Sony Global Education:「Global Credential」で学位NFT化

グローバル化が進む中、国境を越えて学歴を証明する必要性が高まっていますが、紙の証明書は偽造されやすく、真正性の確認に時間とコストがかかっていました。

ソニー・グローバルエデュケーションは、デジタル証明書発行プラットフォームを開発。千葉工業大学では国内で初めて卒業生にNFT形式の学位証明書を発行しました。これは検証可能な資格情報(VC)としても機能します。

NFT学位証明書により、卒業生は学歴を偽造不可能な形で恒久的に保持・証明できます。採用企業などは、ブロックチェーン上で証明書の有効性を数秒で検証でき、リファレンスチェックのコストと時間を大幅に削減します。

MIT Media Lab:「Blockcerts」で学位証明をブロックチェーン発行

大学の閉鎖などにより、将来的に証明書の検証が困難になるリスクがありました。学習者が自身の学習履歴を、特定の機関に依存せず生涯にわたって管理できる仕組みが求められていました。

マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボは、オープンソース規格「Blockcerts」を開発。これに準拠すれば、どの教育機関でもブロックチェーン上で検証可能なデジタル証明書を発行できます。

Blockcertsはオープンスタンダードであるため、世界中の多くの大学や教育機関で採用が進んでいます。学習者は異なる機関の証明書を一元管理でき、生涯学習の成果をシームレスに証明するグローバルなインフラが構築されつつあります。

University of Nicosia:研究データタイムスタンプ管理

科学研究の世界では、成果の新規性や先取性の証明、データ改ざんの防止が極めて重要です。研究データの存在と内容を、信頼できる形で証明する仕組みが必要でした。

ニコシア大学は、研究データのハッシュ値(デジタル指紋)をブロックチェーンに記録するタイムスタンプ管理を活用。「そのデータが、その時刻に、その内容で存在したこと」を改ざん不可能な形で証明します。

このタイムスタンプにより、特許申請や論文投稿における権利紛争を未然に防ぐことができます。また、査読プロセスでデータの非改ざん性を保証し、審査の信頼性を向上させ、審査時間を短縮する効果が期待されます。

ゲーム業界におけるブロックチェーン活用最新の事例3選

ゲーム業界は、ブロックチェーン技術によって最も大きな変革を遂げつつある分野の一つです。

従来のゲームでは、プレイヤーが購入したアイテムの所有権はゲーム会社に帰属しました。

ブロックチェーンゲーム(GameFi)は、NFTを活用することで、ゲーム内アセットに真の所有権をプレイヤーに与えます。

これにより、プレイヤーは資産を自由に売買でき、ゲームをプレイすること自体が経済的価値を生む「Play-to-Earn」という新しいモデルが生まれ、巨大な市場を形成しています。

Sky Mavis:NFTゲーム「Axie Infinity」の二次流通モデル

従来のオンラインゲームでは、プレイヤーはゲーム内アイテムの真の所有権を持たず、サービス終了と共にその価値はゼロになっていました。

「Axie Infinity」は、プレイヤーが「Axie」と呼ばれるモンスターをNFTとして所有し、育成・対戦させるゲームです。全てのAxieやアイテムはNFTであり、外部のマーケットプレイスで自由に売買できます。

Play-to-Earnモデルの火付け役となり、特に東南アジアで爆発的な人気を博しました。ゲーム内アセットの累計取引高は40億ドル規模に達し、プレイヤーにデジタル所有権を与えることで巨大な経済圏を創出した成功事例です。

Sorare:トークン化カードでファンタジースポーツ市場を拡大

物理的なトレーディングカードは保管や鑑定に手間がかかり、偽造のリスクも伴いました。デジタルの世界で、希少性と所有権を担保した新しい形のカード収集体験が求められていました。

「Sorare」は、実在のサッカー選手のデジタルカードをNFTとして発行・取引するファンタジースポーツゲームです。ユーザーはNFTカードでチームを編成し、実際の試合での選手の活躍に応じてポイントを競います。

世界中の主要リーグと公式ライセンス契約を結び、ユーザー数は急速に拡大しています。現実世界のイベントとNFTの価値が連動することで、スポーツ観戦に新たなエンゲージメントを生み出し、巨大な市場を築いています。

Illuvium DAO:コミュニティ主導ガバナンスゲーム

従来のゲーム開発では、ゲームの仕様やアップデートの方針は開発会社が一方的に決定し、プレイヤーは消費者であるに過ぎませんでした。

「Illuvium」は、ゲームの重要な意思決定を、ガバナンストークン保有者による投票で決定するDAO(分散型自律組織)モデルを採用。プレイヤーは提案に対して投票権を行使し、コミュニティ主導でゲームの未来を形作ります。

DAOによるガバナンスは、プレイヤーのゲームへの帰属意識とエンゲージメントを大幅に高めています。プレイヤーが開発の方向性に直接関与できることで、よりユーザーのニーズに即した開発が実現し、持続可能なコミュニティの形成に繋がっています。

大阪・関西万博における最新のブロックチェーン活用事例

画像モチーフ:MOTIF: 未来的なデザインの大阪・関西万博のパビリオンの前で、来場者がスマートフォンをかざしている。画面には公式キャラクター「ミャクミャク」のNFTが表示されており、それが記念スタンプのように機能している。 COLORS: レッド、ブルー、ホワイト(万博ロゴの色)。 STYLE: リアルテイスト。

2025年に開催される大阪・関西万博は、最新テクノロジーを社会実装する壮大な実証実験の場となります。

その中でもブロックチェーンとNFTは、来場者体験の向上、イベント運営の効率化、そして万博のレガシーをデジタルで継承するための基幹技術として位置づけられています。

公式デジタルウォレットを通じて、決済、ID管理、そしてユニークな体験証明など、多岐にわたるサービスがブロックチェーン基盤の上で展開される予定です。

日本国際博覧会協会:NFT入場券で不正転売を防止

大規模イベントにおいてチケットの高額転売は長年の課題であり、本当に参加したい人がアクセスできない問題が発生していました。万博でも、人気パビリオンの予約枠が非公式に取引される懸念がありました。

入場券や一部のパビリオン予約券に、譲渡不可能なNFTであるSBT(Soul Bound Token)技術を活用する計画が進められています。これにより、チケットの所有者本人であることを厳格に証明し、不正な転売を防ぎます。

SBT技術の導入により、チケットの不正転売をシステムレベルで防止することが可能になります。

NTTデータ:来場者IDトークンでダイナミックプライシング

万博のような大規模イベントでは、特定の時間や人気パビリオンに来場者が集中し、長時間の待ち行列や混雑が発生することが課題でした。

公式の「EXPO2025デジタルウォレット」は、来場者一人ひとりにユニークなIDをトークンとして付与。行動データと連携させ、混雑状況に応じて飲食店の割引クーポン発行やアトラクション価格を変動させるダイナミックプライシングを導入します。

価格インセンティブを通じて来場者の行動を誘導し、人の流れを分散させることで混雑緩和が期待されます。これにより、平均待機時間が短縮され、来場者一人ひとりの体験価値の最大化を目指します。

Panasonic Connect:デジタルツイン×NFT連携で体験拡張

万博の体験を会期中・会場内だけに限定せず、リアルとバーチャルを融合させ、その感動を永続的な思い出として残せる新しい形のエンゲージメントが求められていました。

パナソニック コネクトは、万博会場のデジタルツインを構築し、来場者のリアルな体験とNFTを連携。来場者が特定のミッションをクリアすると、その証明として記念のNFTがデジタルウォレットに付与されます。

来場者は自身の行動履歴をユニークなデジタル記念品として収集・所有できます。ゲーム感覚でNFTを収集する体験は、来場者の回遊性を高め、体験への参加率を向上させる効果が期待されます。

ブロックチェーン導入を成功に導くステップと注意点

ブロックチェーン技術の導入は、単なるITシステムの刷新ではなく、ビジネスプロセスや組織間の関係性を再定義する戦略的な取り組みです。

成功を収めるためには、技術的な理解だけでなく、明確な目的設定、周到な計画、そして適切なパートナーシップが不可欠です。

導入フロー6ステップを図解

ブロックチェーンの導入は、以下の6つのステップで進めるのが一般的です。

- 目的と課題の明確化:「なぜブロックチェーンか」を明確にします。「取引コスト30%削減」など具体的なビジネス課題を特定し、技術導入が目的化しないようにします。

- ユースケースの選定と適合性評価:特定した課題に基づき、具体的なユースケースを選定します。「複数の企業が関与するか」「データ共有が必要か」などを問い、ブロックチェーン導入の妥当性を判断します。

- PoC(概念実証)の計画と実施:小規模な環境で技術的な実現可能性とビジネス上の有効性を検証します。明確な目標、期間、成功基準(KPI)を設定することが重要です。

- プラットフォームとパートナーの選定:PoCの結果を踏まえ、本格導入に向けた技術基盤(パブリック、プライベート等)と、自社の業界に実績のある開発パートナーを選定します。

- システム開発とテスト:要件定義に基づき、システムの設計、開発、テストを行います。特にスマートコントラクトのロジックやセキュリティについては入念なテストが求められます。

- 本番導入と運用・改善:システムを本番環境へ導入し、運用を開始します。導入後も継続的な監視と改善を行い、システムの価値を最大化します。

PoCで失敗しないチェックリスト

PoCは、本格的な投資判断を行うための重要なステップです。以下のチェックリストを活用し、成功確率を高めましょう。

- 目的設定:PoCで検証したいビジネス仮説は明確か?成功を判断するKPIは定義されているか?

- スコープ:検証範囲は3〜6ヶ月で完了できる現実的な規模か?対象業務と関係者は特定されているか?

- 技術・体制:検証する技術基盤は本番を見据えているか?ビジネス部門とIT部門の連携体制は整っているか?

- 評価:技術的実現性(処理速度等)や費用対効果を測定する方法は確立されているか?次のステップを判断する基準は合意されているか?

パートナー選定7つの視点

適切な開発パートナーの選定は、プロジェクトの成否を左右します。

- 業界・業務への理解度と実績

- 技術的な専門性と多様性

- Web3エコシステムへの知見

- コミュニケーションの円滑さ

- 開発計画の妥当性と透明性

- リリース後のサポート体制

- コスト構造の明確さと費用対効果

ブロックチェーンの活用事例に関するFAQ(よくある質問)

このセクションでは、ブロックチェーンのビジネス導入を検討する担当者から寄せられる、よくある質問とその回答をまとめています。

導入コストはどれくらい?

ブロックチェーンの導入コストは、プロジェクトの規模や複雑さによって大きく変動します。

一般的な目安として、小規模な概念実証(PoC)であれば数百万円から可能ですが、本格的なアプリケーション開発となると、1,000万円から5,000万円程度が相場とされています。

コストの大部分を占めるのは専門的なスキルを持つエンジニアの人件費であり、開発期間と投入人員の規模が総コストを決定する主要因となります。

導入までのリードタイムは?

導入までの期間もプロジェクトの要件に依存しますが、一般的なタイムラインは以下の通りです。

- PoC(概念実証)フェーズ:2ヶ月~4ヶ月 目的設定、要件定義、小規模なプロトタイプ開発と検証を行います。

- 本格開発・導入フェーズ:6ヶ月~12ヶ月以上 PoCの結果を基に、本番用のシステム設計、開発、テスト、そして導入・運用開始までを進めます。

個々の取引が承認される時間は使用するブロックチェーン基盤により異なり、数秒から10分程度まで幅があります。

よくある失敗事例と回避策は?

よくある失敗事例には「目的の不明確化」「スケーラビリティ問題」「セキュリティの脆弱性」などがあります。回避策としては、まず「なぜブロックチェーンでなければならないのか」を明確に定義することが重要です。

また、設計段階から取引量の増加を見越したスケーラビリティ対策を講じること、そして専門家によるスマートコントラクトのコード監査を徹底し、秘密鍵を厳重に管理することが不可欠です。

自治体や規制面での注意点は?

ブロックチェーン技術、特に暗号資産やデジタル証券が関わる分野は、法規制がまだ発展途上です。

導入を検討する際は、資金決済法や金融商品取引法などの金融規制、個人情報保護法との整合性、そして暗号資産取引で生じた利益に対する税務上の取り扱いについて、専門家に必ず確認する必要があります。

常に最新の規制動向を注視することが重要です。

ブロックチェーンの活用事例についてまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンの活用事例について以下の内容について紹介してきました。

- ブロックチェーンは金融からサプライチェーン、行政まで多様な業界で効率化、コスト削減、透明性向上を実現する実用的な技術であること。

- 金融では「デジタル債券」、サプライチェーンでは「トレーサビリティ」、エンタメでは「NFT」など、業界課題に応じた具体的なソリューションが生まれていること。

- 地域活性化のための「デジタル地域通貨」や、行政サービスの「デジタルID」など、社会課題の解決にも貢献していること。

- 導入成功の鍵は、明確な目的設定から始まる6ステップの導入フローと、現実的なスコープでのPoC(概念実証)にあること。

- 導入検討には、ROI試算による社内合意形成と、業界知見が豊富なパートナー選定が不可欠であること。

本記事で紹介したように、ブロックチェーンはもはや未来の技術ではなく、具体的なビジネス価値を創出するツールとして、あらゆる産業でその導入が進んでいます。

金融分野のコスト削減から、サプライチェーンの信頼性向上、そしてこれまでにないゲーム体験の創出まで、その応用範囲は広がり続けています。

これらの成功事例は、ブロックチェーンが持つ「透明性」「改ざん耐性」「非中央集権性」という特性が、いかに現代のビジネス課題と親和性が高いかを物語っています。

貴社が抱える課題の中にも、ブロックチェーン技術によって解決できるものがきっとあるはずです。

まずは本記事の導入ステップを参考に、小規模なPoCからその可能性を探ってみてはいかがでしょうか。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。