NFTは、デジタル資産を唯一の存在として証明する技術です。

しかし、実際にどんなビジネス効果があるのかや、導入にどれほど手間やコストがかかるのかなど、疑問を持つ方も多いでしょう。

そこで、本記事では、次のポイントをわかりやすく解説します。

- NFTとは?

- NFTマーケティングとは?

- NFTマーケティングのメリットとは何か

- NFTマーケティングの活用例から見る成功のコツ

- NFTマーケティングの今後の展望と

最後まで読むことで、NFTマーケティングの全体像と具体的な始め方を理解できます。

ぜひ、ご自身の事業に合った活用方法を検討してみてください。

また、Pacific MetaではWeb3・ブロックチェーン・NFTをビジネスで活用するためのWeb3コンサルティングサービスを提供しています。

サービス内容に加え、Pacific Metaの特徴、これまでの支援実績などが詳しく解説しているWeb3のコンサルティングサービスの詳細は、下記よりご確認いただけます。

Web3やブロックチェーン技術を自社の事業に活用にしたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

NFTとは?

NFT(エヌエフティー)とは「Non-Fungible Token」の略称で、日本語では「非代替性トークン」と呼ばれています。

インターネット上のデジタルデータは本来いくらでもコピーができますが、NFTを使うと「これは世界で一つだけ」という証明が可能になります。

これはブロックチェーンという改ざんが困難な技術に支えられており、画像や音楽、動画、ゲームアイテムなど、幅広いデジタルコンテンツに「唯一無二の価値」を持たせられることが特徴です。

従来はコピーが当たり前だったデジタル作品でも、NFT化することで「本物の所有者」が誰かを明らかにできるため、美術品やコレクションのように取引をしたり、希少品として収集したりする文化が生まれました。

NFTマーケティングとは?

NFTマーケティングとは、企業やクリエイターがNFTを活用して商品やサービスを宣伝し、ファンとのつながりやブランド価値を高める手法のことです。

具体的には、限定のNFTを発行して持ち主だけが受けられる特典やイベント参加券を用意したり、キャンペーンの一環としてNFTを配布したりする事例が挙げられます。

スターバックスが会員向けに「NFTスタンプ」を導入して顧客ロイヤリティを高めたり、スポーツチームが選手の名場面をNFT化してファン同士の交流を活性化したりと、多様な取り組みが広がっています。NFTは転売や譲渡も容易なため、販売や二次流通の手数料による収益チャンスがある点も大きな魅力です。

ただし、ブロックチェーンやウォレットなどの技術的なハードル、法規制や著作権管理の問題など導入には課題も少なくありません。

うまく設計すればファンに特別な所有感や体験を提供できるため、今後のマーケティングの新たな柱として注目されています。

NFTマーケティングのメリット

希少性の高いNFTを活用することで、ファンや顧客との深い結びつきを育むことが可能です。

従来のポイントカードや割引クーポンと異なり、デジタル資産として所有できる特別感が大きな強みとなっています。

多くの企業がNFTをテスト導入しており、実際に成果を上げている事例も増えてきました。

以下では、その利点を3つに分けて紹介します。

顧客ロイヤリティの向上

NFTマーケティングでは、ファン限定特典やイベント参加権が配布しやすい点がメリットです。

たとえば、所有者のみがアクセスできるコミュニティを作ったり、限定デザインのNFTを追加配布することで特別感を演出できます。

従来の会員制度やポイントカードは「数値化された特典」に留まりやすいですが、NFTには「自分だけの資産」という心理的付加価値があります。

この所有欲がファン同士の情報交換を盛んにし、ブランド全体を盛り上げます。

また、定期的なNFT配布や保有者向けの追加特典を設けることで、新規ユーザーの誘引と既存ユーザーの定着を同時に期待できます。

新たな収益モデルの確立

NFTを販売して得る直接的な売上に加え、二次流通ロイヤリティによる継続収益を得られる点も見逃せません。

アートやコンテンツ分野では、作品がファン同士で取引されるたびにロイヤリティが発生します。

これは従来のアート市場ではあまり見られなかった仕組みです。

近年、NFTアートを用いたマーケティングを採用する企業も増えており、限定NFTやバーチャルギャラリーなど、収益化の形は多様です。

こうした手法は、アートファンだけでなく自社ブランドを差別化したい企業にとっても大きなチャンスといえます。

ブランド認知度アップと差別化戦略

NFTを活用した施策は目新しさがあり、ブランド認知の向上に効果的です。

たとえば、メタバース連携などを取り入れると、デジタルに親しみのある世代に大きく響きます。

SNSを通じて話題が広がりやすい点もメリットです。

また、NFTを活用したマーケティング戦略として限定会員証をNFTで発行するのも有効です。

保有者に「特別なコミュニティへの参加」を実感してもらえるため、差別化が進みます。

Web3社会が拡大すると考えられる今後は、NFTを軸としたブランドづくりがさらに注目されるでしょう。

NFTマーケティングの国内事例5選

国内でもNFTマーケティングが広がりつつあり、食品・飲料・航空・小売・エンタメなど、さまざまな分野で成功事例が生まれています。

デジタル特典や限定キャンペーンで話題を集め、売上アップや認知度向上につながるケースも多いです。

ここでは10つの事例を取り上げ、特徴と各事例からの学びを簡潔にご紹介します。

カルビー「NFTチップスキャンペーン」

カルビーは2023年に菓子業界で初めて、NFTをおまけとする企画を実施しました。

対象商品の購入者がアプリでコードを登録すると、ポテトNFTを無料で入手できます。

購入数に応じて成長するキャラクターが、ユーザーの購買意欲をくすぐりました。

SNSでも「コレクション要素が楽しい」と話題になり、若年層の支持を集めています。 従来の景品シールと異なるデジタルの魅力で、競合との差別化に成功した好例です。

アサヒ飲料「十六茶 NFT企画」

アサヒ飲料は2023年、新垣結衣さん起用の十六茶キャンペーンをNFTで展開しました。

購入者向けの応募制にして、当選者にオリジナルのデジタルコンテンツを配布しています。

LINEブロックチェーンを活用したことで、ユーザーは簡単にNFTを受け取れました。

SNSでも「当たったNFTを友人に自慢した」という声が多く、新規顧客層の取り込みにも役立っています。

日本航空(JAL)×博報堂「KOKYO NFT」

地方創生を目的に、日本航空(JAL)と博報堂が始めたKOKYO NFTは、2023年2月から一部地域で実施されています。

伝統工芸や観光プログラムをNFT化し、購入者が現地を訪れて体験する仕組みです。

地元住民との交流や再訪意欲を高めるために、オンラインコミュニティも併設しています。 体験型NFTの可能性を示す事例として注目されています。

イオン × XANA「デジタルTシャツ」

イオンは2024年1月、メタバースプラットフォーム「XANA」と連携してデジタルTシャツNFTを販売予定です。

実店舗のコラボTシャツをアバター用NFTとしても購入できる形で、リアルとバーチャルを融合させたショッピング体験を提案します。

店舗限定の柄やキャンペーンを設定し、メタバースと実店舗の両方を行き来する新しい消費スタイルを生み出す狙いです。

ファッション文化の進化に寄与すると期待されています。

タツノコプロ「創立60周年NFTコミュニティ」

老舗アニメ会社タツノコプロは2023年、創立60周年を記念してNFT事業を始動しました。

人気キャラクターをNFT化し、コミュニティ内で限定配布することでファン同士の交流を促進。

NFT保有者はイベントやグッズ情報を優先的に得られるため、エンゲージメントが高まっています。

企業も売買による収益を得られるなど、持続的なビジネスモデルを築きつつあります。

近畿大学の「入学式記念NFT」

近畿大学では2023年3月の入学式で、学生に記念NFTを配布しました。

将来的に証明書としても使える可能性があるとして、教育分野の革新と注目を集めています。

学生からは「自分の入学年度がデジタル資産として残る」という点が好評でした。 学校行事をブロックチェーンで記録する例は珍しく、大きな話題となっています。

北海道「縄文遺跡群デジタルスタンプラリー」

2023年10月から北海道では、世界文化遺産の縄文遺跡群を巡るNFTスタンプラリーを実施しました。

遺跡に設置されたQRコードを読み取ると、限定NFTを取得できます。

行政がNFTを活用する事例はまだ少なく、観光客には「デジタルで旅の思い出を残せる」という点が好評です。

今後は他地域でも活用が進む可能性があり、文化財や歴史資産のPR方法として期待されています。

Charity DAO「地震被災地支援NFT」

海外の分散型自律組織(DAO)であるCharity DAOは、2023年2月にトルコ・シリア大地震を受けてNFTを販売しました。

売上を寄付に回し、購入者には災害復興をテーマにしたデジタルアートを提供しています。

緊急支援モデルとして注目を集め、購入者は寄付の証明を残せます。

ブロックチェーン上で資金の流れを追えるため、透明性も高い点が評価されています。

「牡蠣若手の会」の漁業NFT「AbyssCrypto」

「牡蠣若手の会」は、水産業界の若手牡蠣漁師が結成したグループです。

NFT「AbyssCrypto」を販売し、資金やファンを集めながら交流イベントや先行購入権などの特典を用意しています。

漁業とWeb3の組み合わせが話題となり、2023年も継続中です。

一次産業の新しい資金調達方法として、他の漁業や農業でも導入が進む可能性があります。

名古屋テレビ放送(メ~テレ)の「アナウンサーNFT」

メ~テレは2023年4月、自社アナウンサーのイラストをNFT化して、売上を寄付金に充当するチャリティ企画を行いました。

購入者はデジタルアートを楽しみつつ、社会貢献にも参加できる形です。

好評につき第2弾・第3弾も行われ、メディア企業による地域貢献とファンマーケティングが両立する例として注目を浴びています。

NFTマーケティングの今後の展望

NFTは一時のブームに留まらず、多様な場面で活用され始めています。

法整備や技術基盤が整うにつれ、より多くの企業や自治体が導入しやすくなるでしょう。

ここでは、技術普及と規制面、新しいマーケティング戦略の可能性、そして課題克服のポイントについて概観します。

技術普及と法規制への展開

NFTの土台であるブロックチェーンは急速に普及しており、日本政府もデジタル庁を軸にWeb3推進策を検討しています。

法や税制の整備が進めば、企業がNFT施策を行う際の不確定要素が減る見込みです。

ただし、国際的な規制や課税ルールも視野に入れる必要があります。

海外ユーザーが購入する場合は、専門家と連携しながらリスク管理を行いましょう。

新たなNFTマーケティング戦略の可能性

メタバース連携や他業種コラボによるNFT展開は、今後さらに進むと考えられます。

アパレルと自動車のように、一見異なる業界が限定NFTを共同リリースするケースも珍しくありません。

NFTはコミュニティ形成とも相性が良く、所有権や参加意義を高める仕組みとして期待できます。

こうした新しいマーケティング手法を先取りした企業が、市場でリードする可能性があります。

NFTマーケティングの今後の課題

NFTの普及を妨げる要因として、ウォレット操作の難しさが挙げられます。

これを解消するには、アプリ内での簡単決済やクレジットカード対応など、ユーザー負担を軽減する工夫が必要です。 また、環境負荷とガス代の問題も依然として課題です。

省エネ型のブロックチェーンが増え、手数料を抑える技術も進歩しているため、導入障壁は徐々に下がっています。

こうした改善が進めば、さらに多くの企業がNFTマーケティングに挑戦しやすくなるでしょう。

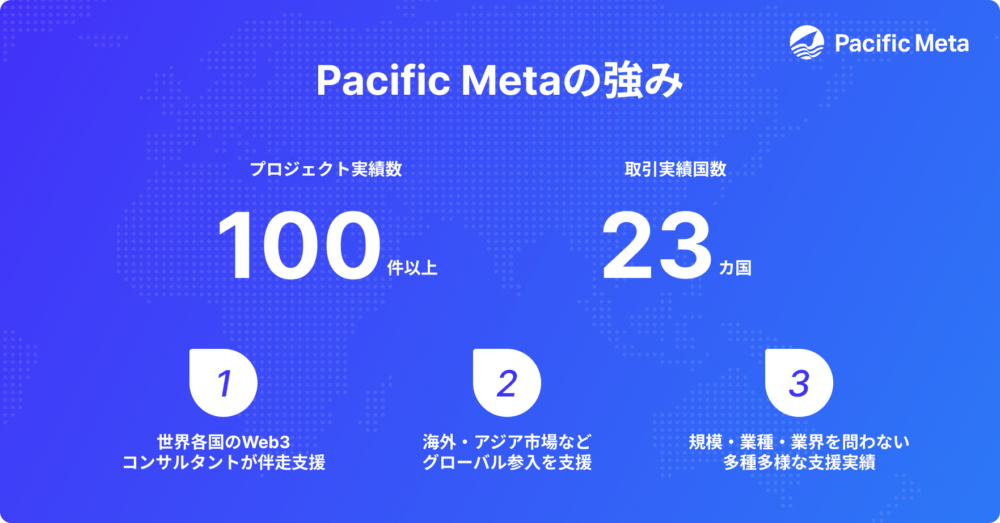

NFTマーケティングの相談ならPacific Meta

ブロックチェーンを導入したいと考えていても、技術面やビジネス面の知識が足りずに悩むケースは多いです。

そんなときは、Web3分野に特化したコンサルティングファームであるPacific Metaにご相談ください。

事業戦略立案から技術開発、トークンエコノミーの設計、マーケティング、コミュニティ運営に至るまで一貫してサポート可能です。

Web3の専門的な知識をもって、導入時のリスクを下げながら早期に成果をあげられるようなサポートを提供いたします。

Pacific Metaに相談してみる(無料)NFTマーケティングについてまとめ

ここまで、NFTマーケティングの基本やメリット、導入方法、そして国内外の事例を解説しました。

最後に、この記事の重要ポイントを整理します。

- NFTはデジタル上の希少性を活かし、ファンや顧客との結束を強固にできる

- 二次流通ロイヤリティを通じて新たな収益モデルを構築可能

- メタバース連携やアートとの組み合わせでブランド認知度を大きく向上

- コミュニティ形成や効果測定には専門コンサルの支援が有用

- 法規制や技術発展により、今後さらに広範囲に普及の可能性がある

NFTはブロックチェーン時代の新しいマーケティング手法として、多くの企業や自治体に活用され始めています。

法や税制、ユーザー体験などの課題は残りますが、専門家のサポートや最新技術を取り入れることで大きな成果を生み出せるでしょう。

本記事を参考に、自社のビジネスでNFTマーケティングを導入し、新しい顧客接点や収益チャンスを創出してみてください。

また、Pacific MetaではWeb3・ブロックチェーン・NFTをビジネスで活用するためのWeb3コンサルティングサービスを提供しています。

サービス内容に加え、Pacific Metaの特徴、これまでの支援実績などが詳しく解説しているWeb3のコンサルティングサービスの詳細は、下記よりご確認いただけます。

Web3やブロックチェーン技術を自社の事業に活用にしたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。