ふるさと納税の担当を任されているものの、新しい返礼品や地域PRのアイデアが不足していませんか?

NFTの話は耳にするものの、具体的にふるさと納税返礼品にどう組み込むのか、その効果や導入手順が分からず困っている自治体の方も多いようです。

今回、Pacific Meta Magazineでは、ふるさと納税NFTについて以下の内容について紹介しています。

- ふるさと納税NFTとは何か?

- 導入メリットと転売など運用面での注意点

- 余市町や加西市、夕張市などの成功事例から学ぶポイント

- 導入の具体的なステップとプラットフォーム選びの基準

- 今後の地方創生を見据えたふるさと納税NFTの将来性

最後まで読むことで、実務で役立つ知識と事例が得られ、地域の魅力を広く発信できる可能性が広がります。

ぜひ、最後までご覧ください。

ふるさと納税NFTとは?

ふるさと納税NFTとは、自治体に対する寄附(ふるさと納税)とブロックチェーン技術を活用したNFT(Non-Fungible Token)を組み合わせた新しい仕組みです。

具体的には、寄附者は寄附金控除を受けながら「返礼品」としてデジタル資産(NFT)を受け取り、NFTを通じて地域とのつながりを継続的に持つことができます。

従来のふるさと納税では、実際の商品(名産品など)を返礼品として受け取るだけで終わるケースが一般的でした。

一方、NFT返礼品は寄附者が受け取った後も保有し続けることができるため、地域への愛着や応援の気持ちを長く維持しやすい点が大きな特徴です。

特にCNP(CryptoNinja Partners)のふるさと納税NFTなど有名コレクションとのコラボは注目度が高く、自治体の知名度アップや話題性を狙える手法として脚光を浴びています。

NFTは転売が可能な点も特徴です。寄附者が不要になった場合に売却できるメリットがある一方、「転売」への規約設定や導入時のシステム構築など、慎重な設計が求められます。

専門家のコメントによると、ふるさと納税NFTは今後さらに普及が進む見込みがあるものの、自治体がNFTの仕組みを正しく理解し、住民にも分かりやすく説明できるかどうかが成功のカギになると指摘されています。

ふるさと納税NFTの導入メリット

ふるさと納税にNFTを導入するメリットを紹介していきます。

1. ファンエンゲージメント強化

NFTを返礼品とする最大のメリットは、地域ファンや寄附者との長期的なつながりを生み出せる点です。

寄附者は物理的な返礼品に加えて“デジタル資産”を保有することで、オンラインコミュニティやSNS上で保有者同士の交流が生まれやすくなります。

従来のふるさと納税は「寄附して返礼品を受け取って終了」という一過性のつながりが多かったものです。

しかし、NFT保有者限定イベントや特典を用意すれば、寄附後も地域に愛着を持ち続ける仕組みを作ることができます。

2. 新規収益創出と返礼品差別化

NFTは限定性や希少性を演出しやすく、高額寄附を狙う仕掛けとして活用可能です。

たとえば「限定○○枚」「貴重な地域特産品との交換権付き」といった形で発行すると、コレクター心をくすぐりつつ、他の自治体と差別化することができます。

楽天ふるさと納税など大手ポータルと連携すれば、多くの利用者にリーチしながらNFTを返礼品化できる点も魅力です。

NFTの特典にさまざまなオプションを持たせることで、収益の最大化に直結するケースも報告されています。

3. PR効果と地域ブランディング

NFTの導入はニュースバリューが高く、SNSやメディアで話題になりやすいメリットがあります。

新しい試みに積極的な自治体としての印象を与えられ、若年層の寄附者獲得にもつながりやすいです。

特に「返礼品NFT」と検索する寄附者は最新トレンドに敏感です。

そのため、SNSによる拡散や口コミ効果が期待できます。

成功事例としては、加西市が鉄道イベントや地域観光企画と組み合わせたNFTを提供し、多くのメディアに取り上げられた例が挙げられます。

ふるさと納税NFTが地域経済へ与える影響

ふるさと納税NFTは、寄附体験のデジタル化を通じて地域への関心と再訪率を高める新たな施策です。

その経済波及効果や地域ブランド強化への影響を詳しく解説します。

地域創生:新たな観光資源としての可能性

NFT返礼品は、寄附者に「実際に訪れなければ楽しめない」特典を付与することで、地域への誘客につなげる仕掛けとして機能します。

限定体験や特産品の引換券をNFTで発行すると、寄附者が現地に足を運んで実際の消費行動を伴う可能性が高まります。

例えば加西市は鉄道ファン向けの貸切列車イベントをNFT限定企画とし、寄附者40名が市内を訪れる結果となりました。

これら訪問者が宿泊・飲食・観光を楽しむことで地域経済へのプラス効果が生まれています。

このように、NFTが単なる返礼品にとどまらず“観光コンテンツ”として機能することで、地域創生にも寄与する新たな可能性が示唆されています。

経済波及:二次流通市場の活性化

NFTはブロックチェーン上で発行されるため、寄附者同士の売買(転売)が技術的に可能です。

通常の返礼品では「一度受け取ったら再流通しにくい」ですが、NFTなら自由に売買できるケースがあります。

自治体によっては転売を一定期間禁止する規約を設けることもあります。

しかし、長期的には売買手数料の一部を自治体やクリエイターへ還元できる仕組みを導入することも可能です。

これにより寄附が終わった後でも、地域や制作者に継続的な収益が還元される仕組みを構築できます。

さらにNFT制作や関連プロジェクトを地元企業・クリエイターが担えば、地域内での新たなビジネス機会が生まれます。

そして、地域経済の活性化につながることが期待されます。

ふるさと納税NFTの成功事例:余市町・加西市・夕張市

ふるさと納税NFTを活用し、地域課題の解決や観光促進に成功した自治体が登場しています。

ここでは、余市町・加西市・夕張市の先進事例を紹介し、その成果と工夫を紐解きます。

北海道余市町

北海道余市町では、NFTスタートアップである株式会社あるやうむと協力し、2022年10月に「余市町ふるさとCNP2022」を返礼品として導入しました。

CNP(CryptoNinja Partners)とコラボしたNFT全222点(寄附金額3万円)は発売開始から3分で完売し、想定を超えるスピードで寄附額約666万円を集めています。

その後も地域ならではのウイスキーやワイン樽オーナー権をNFT化して、高額寄附の呼び込みに成功しています。

NFT保有者向け限定コミュニティや、オーナー同士の投票機能を設けるなど、寄附者同士の交流を促す試みにも取り組んでいます。

運用体制としては、あるやうむ社が提供するプラットフォームを活用しています。

自治体担当者が難しいブロックチェーン管理やシステム周りを任せる形で導入をスムーズに進めています。

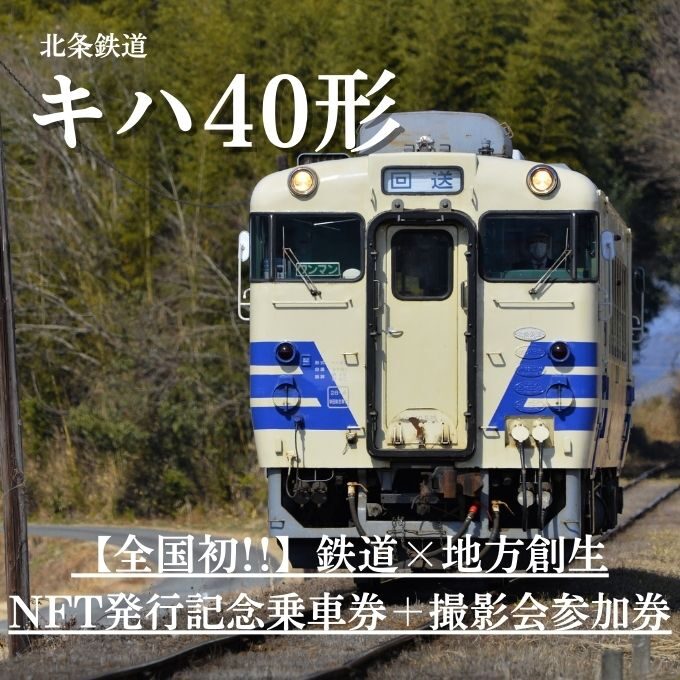

兵庫県加西市

兵庫県加西市は、NFTを通じて地域に人を呼び込む施策に積極的です。

先着40名限定の「鉄道×地方創生」NFT企画では、寄附額25,000円で北条鉄道貸切乗車券&撮影会参加券NFTを発行し、発売と同時に完売しました。

加西市の担当者のインタビューによると、「地元の鉄道を盛り上げるだけでなく、寄附者同士のSNS交流が活発になり、市外の方が新たに加西市ファンになってくれた」とのことです。

ファンコミュニティ形成と地域PRの好循環を生み出しています。

さらに「デジタル観光課職員証」NFTを配布する施策も展開しています。

寄附者が市のデジタル職員として市の情報発信に協力する双方向型の仕組みが全国的にも注目を集めました。

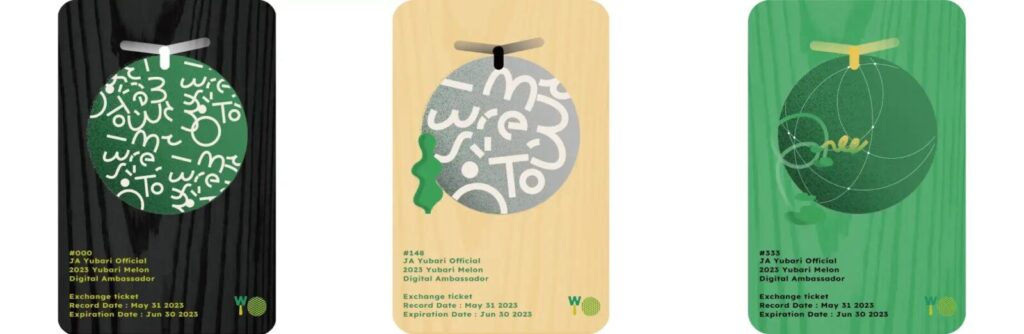

北海道夕張市

北海道夕張市では、2023年に「夕張メロンNFT」を返礼品とし、寄附金額5万円で限定数を設けずに募集を実施。

NFTの保有者はオリジナルアートとオンラインコミュニティ参加権を得られ、さらに6月の収穫時期には実際のメロン(2玉)を受け取る特典がありました。

市の発表では、すでに200名以上がNFT保有者としてオンラインコミュニティに参加しています。

生産農家とリアルタイムでやり取りするなど大きな盛り上がりを見せています。

最終的な寄附件数や金額は公表されていませんが、少なくとも1,000万円以上の寄附が集まった可能性があると報じられています。

購入者の多くは30代~40代と推測され、従来のふるさと納税の主要層より若年化に成功しました。

夕張メロンNFTは地域農産物を支える新たな収益源としても期待されています。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

ふるさと納税NFTの活用方法

ふるさと納税NFTは、返礼品のデジタル化や地域PR、観光誘導など多様な用途で活用されています。

本章では、自治体がNFTをどのように導入・運用しているか、具体的な活用方法を解説します。

具体的な返礼品設計のポイント

ふるさと納税NFTを返礼品として設計する際は、以下のような工夫が有効です。

- 限定シリーズ化:例えば「○○町CNP2023」として年ごとの限定発行

- シリアル番号やバリエーションを用意:コレクター欲を刺激する工夫

- 現地体験と紐づけ:NFT保有者限定の収穫体験、イベント参加権など

- 地域クリエイターとのコラボ:地元在住アーティストにNFTアートをデザインしてもらう

返礼品としての魅力を高めることで、希少性を武器に高単価寄附を獲得しやすくなります。

プラットフォーム選定の基準

NFTを発行するためのプラットフォーム選びは極めて重要です。

例えば専業スタートアップである「あるやうむ」や、楽天ふるさと納税連携型の「Rakuten NFT」、そしてEthereum上でグローバル展開できるOpenSea対応などが代表例として挙げられます。

選定基準の主なポイントは下記の通りです。

- 寄附者が使いやすいUI/UX(日本円決済や簡易ウォレット連携など)

- 初期費用や手数料の仕組み(売上連動型・月額固定型など)

- NFTの転売可否や期間制限など、自治体が求める運用ルールへの対応

- セキュリティ対策とカスタマーサポート体制の有無

効果的なプロモーション施策

NFT返礼品は通常のふるさと納税以上に話題を作りやすいので、発表前後のプロモーションが鍵を握ります。

以下の施策が有効とされています。

- SNSキャンペーン:TwitterやInstagramでNFTの発売日時や特典をカウントダウン告知

- 地元メディア連携:新聞やテレビの地域情報コーナーで取り上げてもらう

- NFT愛好コミュニティへのアプローチ:DiscordやNFT関連イベントでの告知

- 早期購入特典:先着◯名に追加プレゼント、などの限定オファーを用意

認知度の向上と同時に、限定感を演出することで一気に寄附件数が伸びるケースもあります。

ふるさと納税NFT導入のステップ

ふるさと納税NFTを導入するには、企画立案からNFT発行・運用までの明確なステップが必要です。

この章では、自治体がスムーズに導入を進めるための実務フローを分かりやすく紹介します。

ステップ1:ニーズ調査と企画策定

まずは地域の強みや寄附者のニーズを分析し、どんなNFT返礼品を求めているかを把握します。

市民や職員へのヒアリング、他自治体の成功事例リサーチを行い、実施の方向性を明確にしましょう。

ステップ2:システム・契約準備

ふるさと納税NFTを技術的に支える事業者を選定し、契約を締結します。

返礼品の特典内容やNFTの発行量、転売制限などのルールもこの段階で詰めておきましょう。

法務面では総務省のガイドラインや地場要件にも注意が必要です。

ステップ3:NFTアート制作・発行

アートやデザインを地元クリエイターや人気NFTコレクションとコラボして作り込みます。

シリアル番号を振るなど、希少性を明確化しましょう。

発行時はブロックチェーン上にメタデータを登録し、正式なNFTを完成させます。

ステップ4:寄附受付システム連携

楽天ふるさと納税やふるさとチョイスなど既存ポータルサイトと連携する場合は、NFT用の寄附受付ページを作成し、ウォレット情報入力欄などを設けます。

専用プラットフォームなら、寄附者がスムーズにNFTを受け取れる流れを整備しましょう。

ステップ5:運用・効果測定と改善

寄附額・寄附件数・NFT保有者数・コミュニティへの参加率など、明確なKPIを設定し運用成果を検証します。

ユーザーからの問い合わせ対応や規約違反の監視も必要です。

次年度以降の拡張や改善につなげましょう。

ふるさと納税NFTは今後どうなる?

ふるさと納税NFTは、今後ますます地域とのつながりを深める手段として進化が期待されています。

この章では、技術革新や制度改正を見据えたNFT活用の未来像を展望します。

ブロックチェーン技術の進化

ブロックチェーン技術は日進月歩で進化を続けています。

マルチチェーン化が進むことで手数料(ガス代)の大幅削減や、トランザクション処理の高速化が期待されます。

さらにNFTのユーティリティ(利用価値)を拡張できる新技術が登場し、返礼品NFTの内容も多彩になっていくでしょう。

従来の画像や動画だけでなく、メタバース空間やゲーム内アイテムとしてNFTを提供できる可能性も広がっています。

地方創生トレンドとNFTの融合

「デジタル田園都市国家構想」の推進など、地方をデジタル化して活性化を図る動きが国全体で加速しています。

NFTは地域DAOの構築にも応用でき、ファンや寄附者が観光施策や特産品開発に直接参加する時代が訪れつつあります。

メタバースで仮想観光体験ができるNFTや、地元店舗での支払いにも使える「地域通貨型NFT」といったアイデアが現実味を帯びています。

ふるさと納税との組み合わせによる地方創生の余地は今後ますます広がるでしょう。

ふるさと納税NFTについてよくある質問

ふるさと納税NFTに関して寄せられるよくある質問をQ\&A形式でまとめました。

初心者の方にもわかりやすく、仕組みや使い方、注意点などを丁寧に解説します。

Q1. ふるさと納税NFTとは何ですか?

地方自治体への寄附(ふるさと納税)の返礼品として、ブロックチェーン上で唯一性を証明できるNFTを受け取れる仕組みです。

地域の魅力や体験と紐づけたデジタル資産が提供されます。

Q2. NFTは転売できますか?

技術的には可能ですが、自治体の規約で一定期間転売を禁止している事例があります。

ふるさと納税の趣旨を踏まえ、転売後の利益に関する税制や規約をチェックする必要があります。

Q3. 導入に必要な費用は?

自治体が初期費用無料・成功報酬型で導入できるケースも多いです。

NFT発行手数料は数百円~数千円程度が一般的です。

システム費用や事業者への手数料は寄附額の数%を徴収する形が主流です。

Q4. 地域経済への効果はどの程度?

短期間で数百万円~数千万円規模の寄附が集まる事例もあり、加えてNFT保有者の現地訪問や継続的なコミュニティ活動による宣伝効果が報告されています。

長期的には関係人口増加に貢献する可能性があります。

Q5. どのプラットフォームを選べばよい?

自治体の目的(寄附額アップや観光誘客など)と利用者の使いやすさを踏まえ、実績ある事業者を選ぶのが無難です。

NFTの流通性や手数料、運用サポート体制を比較検討しましょう。

ふるさと納税NFTについてまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、ふるさと納税NFTについて以下の内容について紹介してきました。

- ふるさと納税NFTの基本的な仕組みとCNP・あるやうむなどのキーワード

- NFT導入によるメリット(ファン化、収益拡大、ブランディング)

- 地域経済へのインパクトと具体的な活用方法

- 余市町・加西市・夕張市の事例から見る導入の成果と学び

- 導入ステップと注意点、プラットフォーム選定のポイント

ふるさと納税NFTは、新たな寄附者層を取り込み、地域活性化へと結びつける大きな可能性を秘めています。

実際に取り組んだ自治体では短期間で多額の寄附を集め、現地への訪問や継続的な情報発信など、多面的な効果が得られています。

今後、ブロックチェーン技術が発展することで、メタバースや地域DAOと連動する事例も増えるでしょう。

観光や移住促進など幅広い分野での応用が期待されます。

すでに全国各地で導入が進んでいるので、自自治体での活用を検討される方は、まずは経験豊富な事業者に相談し、試験的に小規模導入してみるとよいでしょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。