「Web3を地方創生に活かせると聞くけれど、具体的に何から始めれば良いのだろうか?」

「他の自治体や企業はどんな成功事例を上げているのか、具体的な導入方法やメリット、課題について詳しく知りたい。」

このような関心や疑問をお持ちの地方自治体の政策担当者様、そして地域活性化に取り組む中小企業経営者様も多いのではないでしょうか?

Web3やブロックチェーンという言葉は知っていても、実務への応用となるとハードルを感じるかもしれません。

今回、Pacific Meta Magazineでは、地方創生とWeb3の相性について以下の内容について紹介してます。

- Web3技術の基礎と地方創生への影響

- 全国の地方自治体におけるWeb3活用の具体的な成功事例5選

- Web3を地方創生に取り入れるメリット・デメリットとその解決策

- DAOなどを活用した新しい地域コミュニティの形成方法

- Web3導入を成功させるためのプロジェクト計画や組織体制、政府の支援策

- 今後のWeb3と地方創生の展望と可能性

この記事を最後までお読みいただくことで、Web3技術を活用した地方創生の具体的なイメージが湧き、実際の政策や事業計画に活かせるヒントが見つかります。

最新の事例を交えながら、わかりやすく解説していきます。

ぜひ、最後までご覧ください。

Web3技術が地方創生に与える影響とは?

Web3技術は、地方創生に新たな可能性をもたらすとして注目されています。

Web3とは、ブロックチェーンやP2P(ピアツーピア)技術を基盤とした「次世代の分散型インターネット」を指す概念です。

この技術が、地域経済の活性化、新たな関係人口の創出、行政サービスの効率化など、多岐にわたる分野で地方の課題解決に貢献すると期待されています。

Web3の核心技術の一つであるブロックチェーンは、参加者同士がデータを共有・検証し、一度記録した情報の改ざんを極めて困難にする技術です。

これにより、取引の透明性やデータの信頼性が高まり、地方の特産品や観光資源のトレーサビリティ確保、あるいは地域通貨の不正利用防止などに活用できます。

また、スマートコントラクトは、ブロックチェーン上で事前に設定されたルールに従って契約や取引を自動実行するプログラムです。

これにより、仲介者なしでの契約履行が可能となり、行政手続きの簡略化やコスト削減が期待されます。

例えば、ふるさと納税の返礼品としてのNFT発行や、地域イベントのチケット販売などが自動化され、より効率的な運用が可能になります。

さらに、分散型ID(DID)は、個人が自身のデジタルIDを自己管理できる新しいID管理の枠組みです。

これにより、特定のプラットフォームに依存しないID管理が実現し、プライバシーを保護しつつ、様々な地域サービスへのアクセスが容易になります。

大阪府豊能町では、DIDを活用した地域住民向けデジタル商品券や行政サービス連携の実証実験が行われました。

近年、「Web3地方創生サミット」のようなイベントが開催されるなど、Web3技術を地方創生に活かそうという動きが活発化しています。

Web3技術が持つ透明性、効率性、そして新たなコミュニティ形成の可能性は、人口減少や高齢化、産業空洞化といった地方が抱える構造的な課題に対して、従来とは異なるアプローチを提供し、持続可能な地域社会の実現に貢献すると考えられています。

地方自治体によるWeb3活用の成功事例5選

全国各地の地方自治体が、Web3技術を活用した地方創生の取り組みを始めています。

ここでは、特に注目すべき5つの成功事例を紹介します。

これらの事例は、NFT(非代替性トークン)の活用から、DAO(分散型自律組織)による新しいコミュニティ形成、デジタル住民票といったユニークな試みまで多岐にわたっています。

北海道余市町

北海道余市町は、ふるさと納税の返礼品としてNFTを活用する先進的な取り組みで注目を集めています。

2022年5月には、限定NFTコレクションを返礼品として提供し、高額な寄付額にもかかわらず短期間で全て寄付が完了しました。

このNFTの保有者には、余市町特産のワインの優先購入権抽選への参加資格が付与されるなど、単なるデジタルアートに留まらない付加価値を提供しています。

特徴としては、NFTをフックにした新たなファン層の獲得と、地域産品のブランディング強化が挙げられます。

Web3技術を用いることで、NFTの所有権がブロックチェーン上で明確に記録され、透明性と信頼性が担保される点がメリットです。

これにより、返礼品の魅力向上だけでなく、寄付金の増加にも繋がりました。

成果として、寄付額の増加はもちろん、町の認知度向上や新たな関係人口の創出が挙げられます。

特に「ふるさとCNP」といった人気NFTプロジェクトとのコラボレーションは大きな話題を呼びました。

今後の展開としては、2024年4月から全国で初めて開始した「地域おこし協力隊DAO」のように、DAOを活用したデジタルコミュニティによる関係人口の拡大と、より深い地域課題解決への貢献が期待されています。

これはデジタル田園都市国家構想推進交付金の支援対象ともなりうる取り組みです。

山形県西川町

人口約4,700人の山形県西川町は、2023年4月に日本初となる「デジタル住民票NFT」を発行・販売し、大きな注目を集めました。

このNFTを購入することで「西川町デジタル住民」として認定され、町長も参加するオンラインコミュニティへの参加権が得られます。

特徴は、NFTを通じて町との新たな関わり方を提案し、関係人口の創出を目指している点です。

Web3のメリットである所有の証明と移転の容易さを活かし、デジタル住民票NFTは転売も可能とすることで、町のファンを増やしつつ、新たな財源確保にも繋げる試みです。

成果としては、発行開始から短期間で多くのデジタル住民を獲得し、新たな財源の確保に成功しています。

また、町営スキー場の命名権NFTオークションや、町長・副町長が参加するイベントのチケットNFT販売など、ユニークな企画を次々と展開し、話題性も創出しています。

今後の展開として、Web3活用で得た資金を公共交通や医療の維持に充てる方針を示しており、「稼ぐ自治体」としてのモデル構築を目指しています。

さらに2025年からは、水道インフラ維持管理にDAOを取り入れる全国初の実証実験を開始予定で、住民参加型の新たなインフラ維持モデルへの挑戦が期待されます。

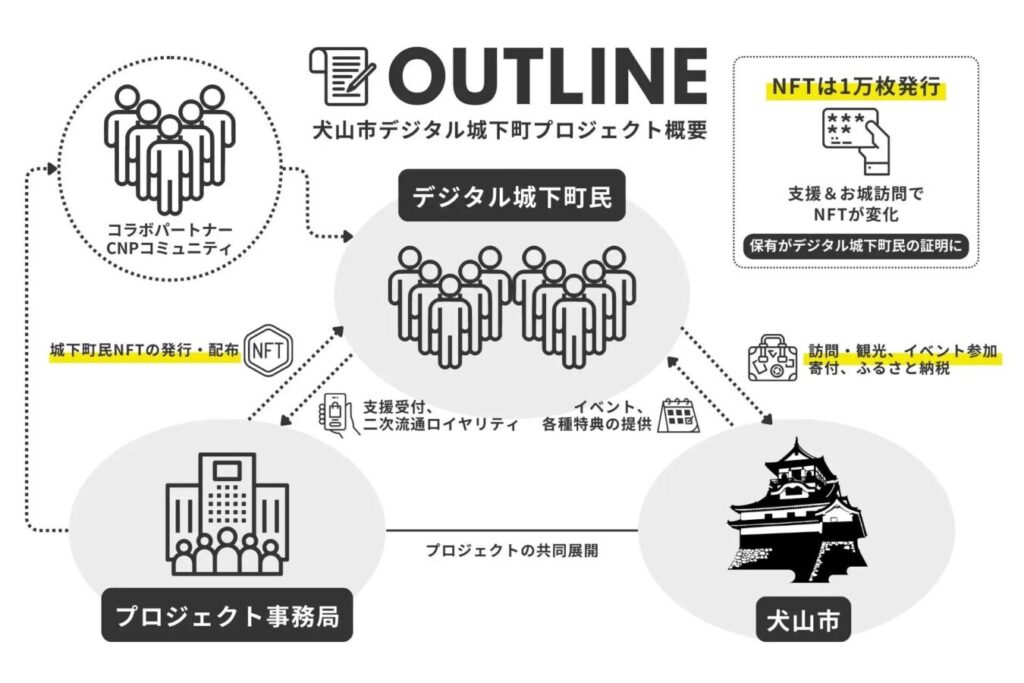

愛知県犬山市

愛知県犬山市は、国宝犬山城を核とした「デジタル城下町プロジェクト」を2023年8月より展開しています。

このプロジェクトでは、国内最大級のNFTコミュニティ「CNP(CryptoNinja Partners)」と連携し、犬山城のファン拡大を目的としたNFTを発行しています。

特徴は、城下町住民証として1万枚のNFT「Inuyama Jokers」を無料配布し、オンラインとオフライン双方で犬山の魅力を楽しむコミュニティを構築しようとしている点です。

特に、LINE NFTを活用することで、暗号資産やウォレットの知識がない層でも気軽に参加できるようにし、非ITリテラシー層への参加ハードルを下げています。

これはWeb3のメリットである広範なリーチの可能性を示しています。

成果としては、NFTホルダーを「デジタル城下町民」と位置づけ、コミュニティ形成を通じた関係人口の創出が期待されています。

具体的な数値的成果はこれからの部分もありますが、歴史資産の新たな活用例として注目度は高いです。

今後の展開としては、NFTホルダー限定のイベント開催や特典提供を通じて、デジタル上のコミュニティとリアルの地域資源を結びつけ、継続的な関係性の構築と地域活性化を目指していく計画です。

石川県加賀市

石川県加賀市は、「消滅可能性都市からの脱却」を掲げ、先端技術を積極的に導入しています。

その一環として、2024年5月には自治体として国内初となるメタバース上の仮想部署「加賀市Web3課」を開設し、デジタル市民証NFT「e-加賀市民証」を発行しています。

特徴は、誰でも「e-加賀市民」として参加可能な仕組みを整え、オンライン上で「人口100万の政令市化」を目指すという大胆な構想です。

Web3のメリットである地理的な制約を超えたコミュニティ形成を活かし、世界中から関係人口を呼び込む戦略です。

利用時にはQRコード提示のみでホテル特典を利用できるなど、UXにも配慮しています。

成果として、サービス開始から約1,100人のe-加賀市民を獲得しています(目標は100万人)。

国家戦略特区の指定を受け、国の規制緩和や支援を活用している点も特筆すべきです。

e-加賀市民制度整備では国の補助金も活用しています。

今後の展開としては、デジタル経済圏の拡大を通じて地域再生を図る戦略であり、その持続的な財源確保が課題とされていますが、「地方創生×Web3」の象徴的な事例として、今後の進展が注目されています。

埼玉県川越市

埼玉県川越市は、ふるさと納税の返礼品としてNFTデジタルアートを導入しました。

市内が舞台のアニメ「川越ボーイズ・シング」とオリジナルNFTキャラクター「EIEN」がコラボした限定デジタルアートを提供し、2023年12月から開始しました。

特徴は、NFT購入者が川越市内の観光スポットに設置されたQRコードを巡ることで追加特典NFTアートがもらえるという、ゲーミフィケーション要素を取り入れた点です。

これにより、寄付者が実際に現地を訪れ、街歩きを楽しむ動機付けとなり、寄付促進と観光周遊の相乗効果を狙っています。

Web3のメリットであるNFTの真正なデジタル所有証明が、コレクション性を高めています。

成果としては、新たなファン層の獲得と「小江戸川越」のブランド発信強化に繋がっていると考えられます。

寄付額だけでなく、観光客誘致という実利的な効果も期待されています。

今後の展開としては、このプロジェクトで得られた知見を活かし、さらなるNFT活用のモデルケースを構築していくことが期待されます。

地域の文化資源と最新技術を組み合わせることで、持続的な地域活性化を目指しています。

Web3を地方創生に取り入れるメリットとは?

Web3技術を地方創生に導入することは、多岐にわたるメリットをもたらす可能性があります。

これらは、コスト削減や業務効率化といった直接的な効果から、地域経済の活性化や新たな関係人口の創出といった間接的な効果まで及びます。

業務効率化とコスト削減

ブロックチェーンとスマートコントラクトの活用により、行政手続きや契約プロセスにおける中間コストの削減が期待できます。

データの改ざんが困難なブロックチェーンの特性は、監査業務の負担軽減にも寄与します。

透明性の向上と信頼構築:ブロックチェーン上に取引記録や行政情報を記録することで、データの透明性が高まり、住民や関係者からの信頼を得やすくなります。

これは、補助金の流れの可視化や、地域プロジェクトの進捗共有などに有効です。

地域内経済の循環促進:独自の地域通貨やポイントをブロックチェーン上で発行・管理することで、地域内での消費を促し、お金の循環を高めることができます。

福島県磐梯町で導入されたデジタル地域通貨「BIWACO」や、大阪府豊能町のDIDと連携したデジタル商品券は、不正利用を防止しつつ地域経済を活性化させる試みとして注目されています。

関係人口の創出と観光誘致効果

NFTやDAO(分散型自律組織)といったWeb3の仕組みは、地理的な制約を超えて地域に関心を持つ人々を繋ぎ、新たなファンや支援者のコミュニティ(関係人口)を形成するのに役立ちます。

愛知県犬山市の「デジタル城下町プロジェクト」では、NFTを通じて1万人規模のデジタル村民を創出し、イベント参加や情報発信を通じたファン拡大を目指しています。

また、埼玉県川越市のふるさと納税NFTのように、NFT保有者特典として現地訪問を促す企画は、直接的な観光誘致にも繋がっています。

新たな資金調達と地域財源確保

NFT販売やトークン発行は、従来の補助金や税収に依存しない新たな自主財源を確保する手段となり得ます。

山形県西川町のデジタル住民票NFT販売による収益は、公共サービスの維持に充てられています。

DAOを活用すれば、地域課題解決のためのクラウドファンディング的な資金調達も可能になります。

このように、Web3は地域が自ら「稼ぐ力」を身につける一助となり、地方創生の持続性を高める大きなメリットをもたらすと考えられます。

地方創生へのWeb3導入における課題とその解決策

Web3技術の地方創生への導入は多くの可能性を秘めている一方で、いくつかの課題も存在します。

これらの課題を理解し、適切な解決策を講じることが、プロジェクトの成功には不可欠です。

技術的課題と導入・運用コスト

ブロックチェーンシステムの構築や維持には専門知識が必要であり、初期費用やランニングコストも発生します。

解決策としては、内閣府の「デジタル田園都市国家構想推進交付金」のような国の支援制度の活用や、民間企業とのパートナーシップによる技術提供、共同でのシステム利用によるコスト按分などが考えられます。

住民のITリテラシーと利用ハードル

特に高齢者層にとっては、暗号資産ウォレットの管理やNFTの取引といった操作が難解で、利用者が限定される可能性があります。

解決策としては、愛知県犬山市がLINE NFTを採用したように、既存の使い慣れたプラットフォームを活用したり、石川県加賀市がホテルでのQRコード読み取りだけでNFT特典を利用できるようにしたように、ユーザーインターフェースの簡素化が重要です。

また、住民向けの勉強会や体験ワークショップの開催、分かりやすいマニュアルの提供といった教育プログラムの実施も有効です。

法規制の不確実性と整備の遅れ

Web3に関連する法制度はまだ発展途上にあり、特にトークンの発行や個人情報の取り扱いに関しては、現行法との整合性や解釈が不明確な場合があります。

解決策としては、デジタル庁が設置した相談窓口や、自治体向けWeb3.0情報共有プラットフォームを活用し、法制度に関する疑問点を解消していくことが推奨されます。

また、国家戦略特区や規制のサンドボックス制度を利用して、限定的な範囲で実証実験を行い、その結果を基に制度整備を働きかけるアプローチも考えられます。

デジタル庁相談窓口のデジタル改革競争プラットフォームはこちら:https://www.digital.go.jp/get-involved/co-creation-platform

専門人材の不足と組織の対応力

地方自治体において、Web3技術やトークンエコノミクスに精通した人材は限られています。

解決策としては、民間企業からの専門人材の登用(CDO:最高デジタル責任者の設置など)、内閣官房のデジタル人材派遣制度の活用、庁内横断的なプロジェクトチームの組成や職員向けの研修プログラムの実施が挙げられます。

長野県のある市役所では、職員有志によるWeb3研究会が発足した事例もあります。

これらの課題は決して乗り越えられないものではなく、適切な計画、関係機関との連携、そして住民への丁寧な説明と啓発活動を通じて、解決していくことが可能です。

Web3を活用した地域コミュニティの形成方法

Web3技術、特にDAO(分散型自律組織)や分散型SNSは、地域コミュニティの形成と活性化に新しいアプローチを提供します。

これらは、住民が主体的に地域活動に参加し、意思決定に関与する「住民参加型コミュニティ」の設計を可能にします。

DAOを活用したコミュニティ形成

DAOは、特定の管理主体なしに、参加者同士がルールに基づいて自律的に運営される組織です。

地方創生においては、地域課題の解決や共通の目的を持つプロジェクトを、地域住民や関係人口がオンライン上で協力して推進するプラットフォームとして活用できます。

例えば、北海道余市町の「地域おこし協力隊DAO(machiDAO)」は、地域おこし協力隊員が中心となり、地域内外の誰もが参加できるDAOを設立しました。

メンバーは町の魅力発信や課題解決アイデアを提案し、DAO内での投票によってプロジェクトを決定・実行します。

NFT発行による資金調達やクラウドソーシングも組み合わせており、行政もDAOの活動を支援する形で官民協働の新しいコミュニティモデルを築いています。

住民参加を促す設計手法

コミュニティの持続的な運営には、参加インセンティブの設計が重要です。

トークン(地域独自のポイントや権利証など)を発行し、コミュニティへの貢献度に応じて配布することで、参加者のモチベーションを高めることができます。

山形県西川町で検討されている水道インフラ維持管理DAOでは、住民ボランティアが点検活動などを行うとトークンが付与され、将来的には地域商品券として利用できるような構想もあります。

このようなインセンティブ設計は、住民ワークショップなどを通じて、地域のニーズや実情に合わせて検討することが効果的です。

分散型SNSの活用

分散型SNSは、特定の企業にデータや運営を依存しないため、よりオープンで検閲耐性のあるコミュニケーション基盤を提供します。

地域情報を発信したり、住民同士が意見交換する場として活用することで、より自由闊達なコミュニティ活動を促進できます。

ただし、現状では一般的なSNSに比べて利用者が少ないため、普及には工夫が必要です。

独自調査やワークショップの重要性

Web3を活用したコミュニティ形成を成功させるためには、その地域ならではの課題や住民のニーズを深く理解することが不可欠です。

事前にアンケート調査や住民ワークショップを実施し、どのようなコミュニティが求められているのか、どのようなインセンティブ設計が有効かなどを丁寧に検討するプロセスが、実効性の高いコミュニティ設計に繋がります。

岩手県紫波町の「Web3タウン紫波DAO」構想のように、民間主導で地域の有志が集まり、Discord上で議論を重ねながら実験的な取り組みを進める事例も見られます。

行政はこうした民間の動きを支援し、連携することで、より多様なコミュニティ形成が期待できます。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

地方創生にWeb3導入を成功させるためには?

Web3を地方創生に導入し、実質的な成果を上げるためには、戦略的なアプローチと丁寧なプロジェクト推進が不可欠です。

以下に、成功のための主要なポイントを解説します。

明確なプロジェクト計画の策定

まず、Web3技術を用いて何を達成したいのか、具体的な目標を設定することが重要です。

地域のどのような課題を解決するのか、どのような価値を創出するのかを明確にし、それに基づいたロードマップを作成します。

初期段階では、実証実験(PoC)や最小限の機能を持つ製品(MVP)を開発し、小さく始めて効果を検証しながら進めるアジャイル的なアプローチが有効です。

多様なステークホルダーの巻き込み

地方創生プロジェクトは、行政だけでなく、地域住民、地元企業、NPO、教育機関など、多様な関係者の協力なしには成功しません。

プロジェクトの初期段階からこれらのステークホルダーと対話し、意見を吸い上げ、共通のビジョンを構築することが重要です。

透明性の高い情報共有と、参加しやすい仕組みづくりが鍵となります。

適切なパートナーの選定

Web3技術は専門性が高いため、知見のある外部パートナーとの連携が不可欠です。

技術開発企業、コンサルティングファーム、法律事務所など、プロジェクトの目的に応じて適切なパートナーを選定します。

選定にあたっては、実績だけでなく、地域課題への理解度やコミュニケーション能力も重視すべきです。

北海道余市町が札幌のIT企業と連携協定を結んだ事例のように、地域の実情に合わせた連携体制を構築します。

Pacific Meta(パシフィックメタ)では、「Web3・ブロックチェーン領域」で挑戦されている国内外の自治体様を、ご相談から立ち上げ、実行までを一気通貫で支援しています。

Web3やブロックチェーンン関するお取り組みでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

リスク管理とガバナンス体制の構築

新しい技術の導入には、予期せぬリスクが伴う可能性があります。

情報セキュリティ、法的論点、市場変動リスクなどを事前に洗い出し、対策を講じておく必要があります。

また、プロジェクトの意思決定プロセスや運営ルールを明確にし、透明性の高いガバナンス体制を構築することが、長期的な信頼確保に繋がります。

例えば、NFT販売においては投機的な側面への注意喚起や、DAO運営における意見対立時の調整役の配置などが考えられます。

Web3で地方創生に取り組む際の政府の政策や補助金はある?

Web3技術を活用した地方創生の取り組みに対して、国や一部の自治体は様々な支援制度や補助金を用意しています。

これらを活用することで、初期投資の負担軽減やプロジェクト推進の加速が期待できます。

デジタル田園都市国家構想推進交付金

代表的なものとして、内閣府が推進する「デジタル田園都市国家構想推進交付金」があります。

これは、地方のデジタル技術を活用した自主的・主体的な取り組みを支援するもので、Web3関連プロジェクトも多数採択されています。

北海道余市町の地域おこし協力隊DAOや山形県西川町のデジタル住民票NFT事業などが、この交付金を活用した事例です。

総務省も、自治体のICT活用を支援する実証事業やデジタル実装支援事業を展開しており、2023年度からは自治体のWeb3実証も支援対象に含めています。

事業再構築補助金

経済産業省系の補助金では、「事業再構築補助金」が地域企業や第三セクター等が主体となるWeb3活用事業に利用できる場合があります。

NFT販売を含む新分野展開やDAOプラットフォーム開発などで採択事例があります。

これらに加え、一部の先進的な自治体では、独自のスタートアップ補助金や実証実験支援制度を設けてWeb3事業を誘致・支援する動きも見られます。

石川県加賀市の「起業家支援プロジェクト」や東京都渋谷区の「渋谷Web3大学」などがその例です。人材育成や相談窓口といったソフト面の支援も重要です。

デジタル庁は自治体職員向けのWeb3研修プログラムを開発中であり、総務省の地域情報化アドバイザー派遣制度では専門家からの助言を受けることも可能です。

政府支援制度一覧

以下に、Web3地方創生に関連する代表的な政府支援制度をまとめます。

詳細や最新情報は各省庁のウェブサイトでご確認ください。

| 制度名 | 管轄省庁 | 概要・対象事業例 | 補助率・上限額(目安) |

|---|---|---|---|

| デジタル田園都市国家構想推進交付金 | 内閣府 | 地方のDX推進、Web3・NFT・メタバース活用事業など | 事業により1/2~2/3程度 |

| 総務省 自治体DX推進計画に基づく実証事業・デジタル実装支援 | 総務省 | 自治体のWeb3実証実験、地域ICT実装など | 案件ごとに設定 |

| 事業再構築補助金 | 経済産業省(中小企業庁) | 地域企業等の新分野展開(NFT事業、DAO構築など) | 枠により異なる(最大数億円規模) |

| 地方版IoT推進ラボ支援事業(各経済産業局) | 経済産業省 | 地域におけるIoT・AI・ブロックチェーン等の導入支援 | 各経産局の公募による |

申請のポイント

補助金の申請にあたっては、いくつかのポイントを押さえることで採択率を高めることができます。

まず、公募要領を徹底的に読み込み、審査基準や求められる成果を正確に理解することが大前提です。

提案書作成においては、地域課題の明確化とその解決策としてのWeb3活用の妥当性を具体的に示すことが重要です。

なぜWeb3技術が必要なのか、どのような効果が期待できるのかを、データや事例を交えながら論理的に説明します。

また、プロジェクトの実現可能性、持続可能性、そして他地域への波及効果も審査で重視されるポイントです。

事業計画の具体性、収支計画の妥当性、実施体制の実行力などを明確に記述しましょう。

さらに、先進性だけでなく、地域住民への裨益(ベネフィット)や共感性もアピールすることが望ましいです。

専門用語の多用を避け、審査員にプロジェクトの意義が伝わるような分かりやすい表現を心がけましょう。

必要に応じて、Web3に詳しい専門家やコンサルタントの助言を得ながら申請書類を準備することも有効な手段です。

今後の地方創生におけるWeb3の展望と可能性とは?

Web3技術は日進月歩で進化しており、地方創生への応用可能性もますます広がっています。

技術革新は、より高度で実用的なソリューションの実現を後押しし、地域社会に長期的なインパクトを与える潜在力を秘めています。

将来的には、プライバシー保護とデータ活用の両立を可能にするゼロ知識証明(ZK)技術や、処理能力とコスト効率を大幅に改善するレイヤー2(L2)スケーリングソリューションの普及が進むと予測されます。

これらの技術は、行政サービスのデジタル化をさらに加速させ、住民がより安全かつ便利にサービスを享受できる環境を実現するでしょう。

例えば、ZK技術は個人情報を秘匿したまま本人確認や資格証明を行うことを可能にし、L2技術は少額決済や大量のトランザクションを低コストで処理できるようになるため、地域通貨やポイントシステムの普及を後押しします。

地域への長期的インパクトとしては、Web3を通じた新たな関係人口の創出・深化が、若者の地方定住やUJIターンの促進に繋がる可能性があります。

「Web3に親和性の高いまち」としてのブランディングは、デジタルネイティブ世代やリモートワーカー、デジタルノマドといった新しい層を惹きつけ、地域経済の活性化やイノベーション創出に貢献すると期待されます。

総務省の調査では、都市在住の若者の一定数が地方の先端技術産業に関心を示しており、Web3先進地域は魅力的な移住先となり得ます。

産業連携の可能性も広がっています。

地域の伝統産業や観光資源とWeb3技術を組み合わせることで、新たな付加価値を創出し、国内外への販路拡大やブランド力強化が期待できます。

また、自治体間の連携による共通プラットフォームの開発や技術標準化が進めば、各自治体が個別にシステム開発するコストや手間を削減し、Web3導入のハードルを下げることができます。

「Web3タウン連合」のようなネットワーク構想も議論されており、広域連携による地方創生の加速が展望されます。

技術的な進化予測

今後のWeb3技術の進化において、特に注目されるのがゼロ知識証明(ZK)技術とレイヤー2(L2)スケーリングソリューションです。

ZK技術は、データの内容を明かすことなく、そのデータに関する何らかの命題が真であることを証明できる暗号技術です。

これにより、例えば行政手続きにおいて、個人情報を最大限保護しつつ必要な認証を行うことが可能になります。

Vitalik Buterin氏もZK技術の重要性を指摘しており、プライバシーを重視した公共サービスの基盤技術となる可能性があります。

レイヤー2は、イーサリアムなどのメインブロックチェーン(レイヤー1)の負荷を軽減し、処理速度の向上と手数料(ガス代)の削減を実現する技術です。

特にロールアップ技術(ZKロールアップやOptimisticロールアップ)は、多くのトランザクションをL2でまとめて処理し、結果のみをL1に記録するため、スケーラビリティが大幅に向上します。

これにより、地域通貨やNFTの少額取引、高頻度の利用が現実的になり、より多様なユースケースへの応用が期待されます。

地域への長期的影響

Web3技術の地方創生への導入は、短期的な効果だけでなく、地域社会に持続的な良い影響をもたらす可能性があります。

まず、DAOや地域トークンを活用することで、地域内での経済循環を促進し、外部への資金流出を抑制する効果が期待できます。

地域住民や事業者が主体的に関わる経済活動は、地域の自立性を高めます。

また、Web3に関連する新しい産業や雇用が地域に生まれることで、特に若者の地元定着や移住・定住の促進に繋がる可能性があります。

石川県加賀市が目指す「e-Residency(電子住民制度)」のような取り組みは、国内外のデジタル人材を惹きつけ、新たな知見や活力を地域にもたらすでしょう。

Web3を通じて形成されるオンライン・オフラインのコミュニティは、移住者へのサポートや地域への溶け込みを支援する役割も担うと考えられます。

これにより、人口減少に歯止めをかけ、持続可能な地域社会の実現に貢献することが期待されます。

Web3を活用した地方創生についてよくある質問

最後に、Web3を活用した地方創生についてよくある質問とその答えを紹介していきます。

Q1. Web3を活用した地方創生とは、具体的にどのようなものですか?

A1. Web3を活用した地方創生とは、ブロックチェーン、NFT、DAO、メタバースといったWeb3技術を活用して、地域経済の活性化、関係人口の創出、行政サービスの効率化、新たなコミュニティ形成など、地方が抱える様々な課題の解決を目指す取り組みのことです。

具体的には、ふるさと納税NFT、デジタル住民票、地域通貨、観光DX、DAOによる地域プロジェクト運営など、多様な事例が登場しています。

Q2. 自治体がWeb3を導入するには、どのくらいの費用がかかりますか?

A2. プロジェクトの規模や内容によって大きく異なりますが、初期費用として数百万円から数千万円程度が一つの目安とされています。

運用コストも月数十万円から数百万円と幅があります。

多くの場合、国の補助金(デジタル田園都市国家構想推進交付金など)を活用して初期費用の一部を賄っています。

Q3. Web3活用に使える補助金はどのように申請するのですか?

A3. 代表的な補助金である「デジタル田園都市国家構想推進交付金」の場合、自治体が年度ごとに公募される事業類型に合わせて企画提案書を内閣府地方創生推進事務局に提出し、審査を経て採択される流れとなります。

申請にあたっては、公募要領をよく確認し、地域課題の解決に資する具体的な計画、費用対効果、実施体制などを明確に示す必要があります。

専門家のアドバイスを受けながら準備を進める自治体も多いです。

Q4. ブロックチェーンやNFTは専門知識がないと難しいイメージがありますが、住民は使いこなせるのでしょうか?

A4. 確かに専門的な側面もありますが、多くの自治体プロジェクトでは、住民がWeb3技術を意識せずに利用できるような工夫が凝らされています。

例えば、愛知県犬山市ではLINEアプリ上で扱えるNFTを発行したり、石川県加賀市ではホテル特典利用時にQRコードを提示するだけで済むようにしたりと、ユーザーフレンドリーな設計が重視されています。

また、住民向けの勉強会やサポート体制を整備する自治体もあります。

Q5. Web3による地方創生は、本当に効果があるのでしょうか?

A5. 短期間で劇的な人口増加や税収増に直結するわけではありませんが、関係人口の増加、ふるさと納税額の向上、新たな財源確保、地域の認知度向上といった成果が各地で報告され始めています。

山形県西川町ではデジタル住民が数百人規模で誕生し、北海道余市町ではNFT導入で若年層の寄付が増加しました。

Web3は万能薬ではありませんが、従来の手法を補完し、地域に新しいつながりや活力を生み出す手段として期待されています。

Web3を活用した地方創生についてまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、Web3を活用した地方創生地方創生について以下の内容について紹介してきました。

- Web3技術(ブロックチェーン、スマートコントラクト、DIDなど)は、地方創生に透明性向上、コスト削減、新たな関係人口創出といった多大な影響を与える可能性を秘めていること。

- 北海道余市町のワインNFTや山形県西川町のデジタル住民票NFTなど、全国でユニークかつ効果的なWeb3活用事例が生まれていること。

- Web3導入には、業務効率化や地域経済循環促進といったメリットがある一方、技術的課題や住民リテラシー、法規制といった課題もあり、これらには解決策が存在すること。

- DAOなどを活用することで、住民参加型の新しい地域コミュニティを形成し、主体的な地域活動を促進できること。

- 導入成功には、明確な計画、ステークホルダーの巻き込み、適切なパートナー選定、そしてアジャイルなプロジェクトマネジメントが重要であること。

- デジタル田園都市国家構想推進交付金をはじめとする政府の支援策や補助金を活用することで、導入のハードルを下げられること。

- ZK技術やL2の進化、若者定住支援への貢献など、今後の展望も明るいこと。

Web3技術は、地方が抱える様々な課題に対して、これまでにない新しい解決策やアプローチを提供する強力なツールとなり得ます。

しかし、その導入と成功のためには、技術への理解はもちろんのこと、地域の実情に合わせた戦略的な計画、そして何よりも地域住民や関係者の共感と協力が不可欠です。

この記事で紹介した事例やノウハウが、皆様の地域での具体的なアクションに繋がる一助となれば幸いです。

まずは、自地域の課題とWeb3技術の接点を探り、小さな一歩からでも実証実験を始めてみてはいかがでしょうか。

政府の支援制度を積極的に活用し、専門家の知見も取り入れながら、Web3による地方創生の可能性を追求してみてください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。