「Web3」や「ブロックチェーン」という言葉を頻繁に耳にするものの、その違いや関係性を正しく説明できず、具体的なビジネス活用方法を描けずにいませんか?

これらの技術が持つ可能性は理解しつつも、自社の事業とどう結びつければ良いのか、導入のメリットやリスクは何か、判断材料が不足していると感じる経営・マーケティング担当者の方は少なくないでしょう。

今回、Pacific Meta Magazineでは、Web3とブロックチェーンについて以下の内容について紹介してます。

- Web3とブロックチェーンの正確な定義と両者の関係性

- 国内外の具体的なビジネス成功事例と、その成功要因

- 企業がWeb3を導入する際のメリット、デメリット、注意点

- 今後の市場の将来性と、事業導入を成功させるためのチェックリスト

- 導入担当者が抱える費用、人材、法規制に関する具体的なQ&A

この記事を最後まで読めば、Web3とブロックチェーンの本質を理解し、自社の経営戦略に活かすための具体的なヒントが得られます。

ぜひ、最後までご覧ください。

- そもそも”Web3″と”ブロックチェーン”とは?Web2.0との比較で分かるWeb3の本質

- “Web3″と”ブロックチェーン”の関係性・違いとは?インターネットとWebサービスの関係に例えて解説

- “Web3″と”ブロックチェーン”が注目されている理由とは?ビジネスにもたらす3つの変革

- “Web3″と”ブロックチェーン”のユースケースは?主要4分野を解説

- “Web3″と”ブロックチェーン”の成功事例5選【海外編】

- 国内企業の”Web3″と”ブロックチェーン”の導入事例5選

- “Web3″と”ブロックチェーン”は今後どうなる?市場の将来性と導入のポイント

- FAQ:Web3とブロックチェーンのビジネス活用に関するよくある質問

- Web3とブロックチェーンについてまとめ

そもそも”Web3″と”ブロックチェーン”とは?Web2.0との比較で分かるWeb3の本質

Web3とブロックチェーンのビジネス活用を考える上で、まず両者の定義と本質を正しく理解することが不可欠です。

これまでのインターネット(Web2.0)が抱える課題を解決するものとして登場したWeb3の概念と、それを支える中核技術であるブロックチェーンについて、基本的なポイントを押さえましょう。

特に、Web1.0からWeb3.0への進化の文脈で捉えることで、その変革の大きさがより明確になります。

Web3とは?次世代インターネットの概念をわかりやすく解説

Web3(ウェブ・スリー)とは、一言で言えば「ブロックチェーン技術を基盤とした、非中央集権的な次世代のインターネット」の概念です。この言葉は、イーサリアムの共同創設者であるギャビン・ウッド氏によって2014年に提唱されました。

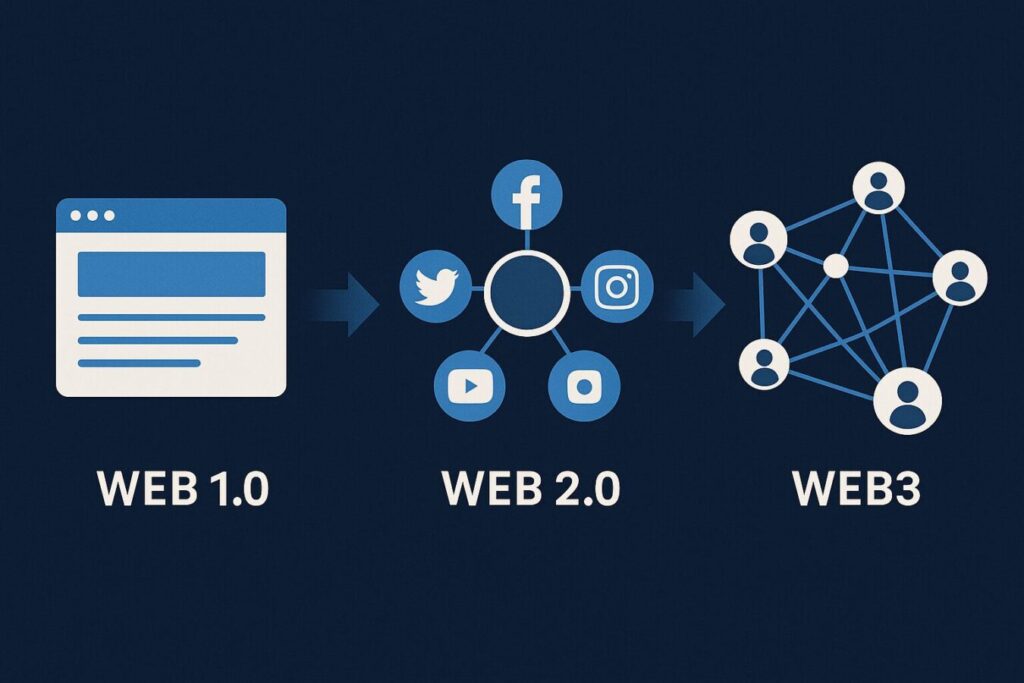

Web3を理解するために、これまでのインターネットの歴史を振り返ってみましょう。

- Web1.0(1990年代〜2000年代初頭): 一方向の情報発信が中心の「読む」だけのインターネット。ホームページやポータルサイトが主役でした。

- Web2.0(2000年代中頃〜現在): SNSやブログなど、誰もが情報を発信し、双方向のコミュニケーションが可能になった「読み書き」のインターネット。しかし、GAFAM(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)に代表される巨大プラットフォーマーがデータを独占・管理し、ユーザーはあくまでそのプラットフォームを利用する立場にありました。

Web3は、このWeb2.0が抱える中央集権的な構造、つまり「特定企業によるデータの独占」や「プライバシーの問題」を解決することを目指しています。ブロックチェーン技術を活用することで、個人が自身のデータを管理・所有する「データの自己主権」を取り戻し、よりオープンで公平なインターネットを実現しようというビジョンが根底にあります。

後ほど詳しく解説するNFT(非代替性トークン)によるデジタル所有権の証明、DeFi(分散型金融)による新たな金融サービス、DAO(分散型自律組織)による新しい組織形態などは、このWeb3のビジョンを実現するための具体的なアプリケーションなのです。

ブロックチェーンとは?Web3を支える分散型台帳技術の仕組み

ブロックチェーンとは、Web3という壮大なビジョンを実現するための基盤となる中核技術です。

日本語では「分散型台帳技術」と訳され、その名の通り、取引データ(トランザクション)を記録した台帳(レジャー)を、特定のサーバーではなく、ネットワークに参加する多数のコンピューターで共有し、管理する仕組みです。

技術的な詳細に踏み込むと複雑になりますが、ビジネス担当者としては、以下の3つの大きな特徴を理解しておくことが重要です。

- 改ざんが極めて困難(耐改ざん性): 取引データは「ブロック」と呼ばれる箱に格納され、時系列に沿って鎖(チェーン)のように繋がっていきます。一度記録されたデータを改ざんするには、そのブロック以降の全てのブロックを書き換える必要があり、さらにネットワーク上の多数のコンピューターの合意が必要なため、事実上改ざんは不可能です。

- 高い透明性: 基本的に、ネットワークの参加者は誰でも取引履歴を閲覧できます(プライバシーを保護する仕組みもあります)。これにより、取引の透明性が担保され、不正の防止に繋がります。

- システムダウンが起きにくい(ゼロダウンタイム): 特定の中央サーバーを持たず、多数のコンピューター(ノード)でデータを分散保持しているため、一部のコンピューターが停止してもシステム全体がダウンすることがありません。これにより、非常に堅牢なシステムを構築できます。

これらの特徴から、ブロックチェーンは金融取引だけでなく、サプライチェーンの追跡、不動産登記、投票システムなど、高い信頼性が求められる様々な分野での応用が期待されています。

経済産業省も「ブロックチェーンは、価値の流通を円滑化し、これまで実現が難しかったサービスを創出する可能性を秘めている」と言及しており、その重要性は国レベルで認識されています。

“Web3″と”ブロックチェーン”の関係性・違いとは?インターネットとWebサービスの関係に例えて解説

ここまでWeb3とブロックチェーンのそれぞれの定義を解説してきましたが、両者の関係性と違いについて、まだ少し曖昧に感じている方もいるかもしれません。この章では、両者の関係性を明確にし、ビジネス担当者が抱きがちな混乱を解消します。

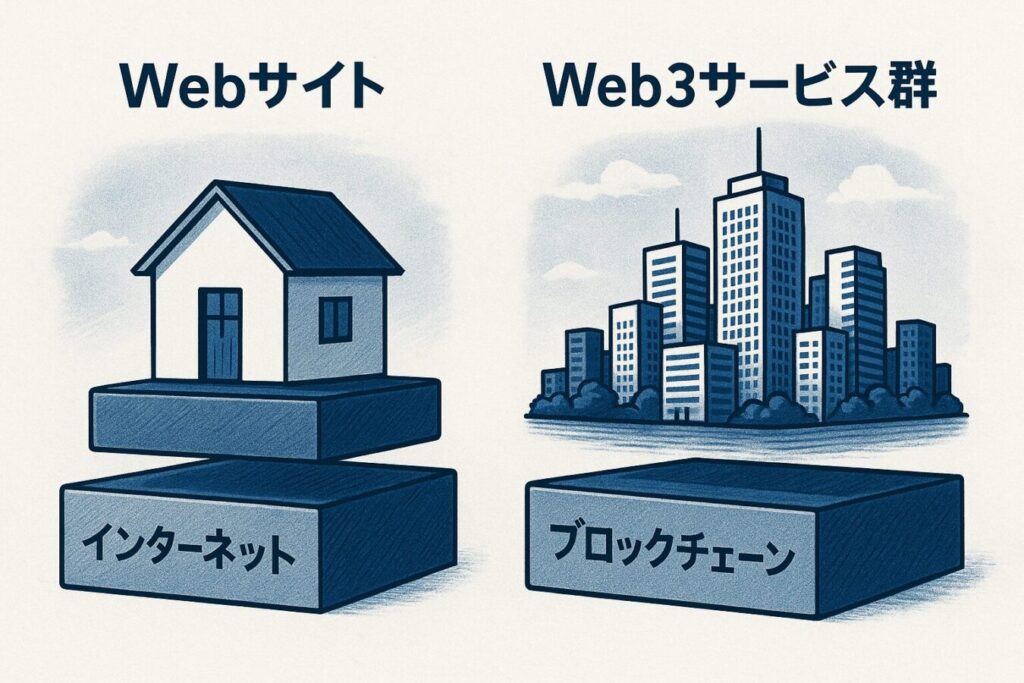

結論から言うと、「ブロックチェーンはWeb3を実現するための『基盤技術』」であり、「Web3はブロックチェーンという技術の上で展開される『サービスや思想を含むより大きな概念』」です。

この関係は、「インターネット(技術)」と「WebサイトやSNS(サービス)」の関係に例えると非常に分かりやすいです。私たちは日々、Webサイトを閲覧したり、SNSで交流したりしていますが、その土台には「インターネット」という通信技術が存在します。

インターネット技術そのものを直接意識することは少なくても、その上で動く様々なサービスから便益を得ています。これと同様に、ブロックチェーンという基盤技術が土台にあり、その上でNFTマーケットプレイスやDeFi、DAOといった様々なWeb3サービスが構築・運営されているのです。

つまり、ブロックチェーンなくしてWeb3は成り立ちませんが、Web3は単なる技術を指す言葉ではなく、それによってもたらされる新しい世界のビジョンや思想までを含んだ、より広範な概念と言えます。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめました。

| 比較項目 | ブロックチェーン | Web3 |

|---|---|---|

| 役割・位置づけ | 基盤技術、インフラ、手段 | 概念、ビジョン、思想、エコシステム |

| 具体例 | ビットコイン、イーサリアム、ソラナなどのプロトコル | NFT、DeFi、DAO、GameFiなどのアプリケーションやサービス |

| 目的 | データの安全な分散管理、改ざん防止 | 中央集権からの脱却、データの自己主権の実現 |

| 例えるなら | インターネット技術、OS(Operating System) | Webサイト、アプリケーション、インターネットの世界観 |

このように整理すると、ブロックチェーンはWeb3という家を建てるための「土地や基礎工事」であり、Web3はその土地の上に建てられた「家や街全体」に相当すると理解できるでしょう。

ビジネスで活用を検討する際には、この「どの技術(どのブロックチェーン)を使い、どのような世界観(どのようなWeb3サービス)を構築するのか」という視点が重要になります。

“Web3″と”ブロックチェーン”が注目されている理由とは?ビジネスにもたらす3つの変革

Web3とブロックチェーンが単なる技術トレンドに留まらず、世界中の企業から熱い視線を集めているのはなぜでしょうか。それは、これらの技術がビジネスのあり方を根底から変えるほどのインパクトを秘めているからです。

ここでは、Web3とブロックチェーンがビジネスにもたらす本質的な変革を、経営・マーケティング担当者の視点から3つのポイントに絞って解説します。

理由1:非中央集権化によるビジネスプロセスの革新

従来のビジネスモデルの多くは、銀行、不動産仲介業者、プラットフォーマーといった「中間業者」を介在させることで成り立っていました。ブロックチェーン技術を活用することで、この中間業者を排除、あるいはその役割を大幅に縮小し、コスト削減と業務効率化を実現できます。

その鍵を握るのが「スマートコントラクト」です。これは、あらかじめ設定されたルールに従って、契約や取引を自動的に実行するプログラムのことです。

例えば、不動産取引において、買い手からの入金が確認されたら、所有権の移転登記が自動的に実行される、といった仕組みを構築できます。これにより、仲介手数料や煩雑な事務手続きを削減し、迅速で安全な取引が可能になります。

また、DeFi(分散型金融)の分野では、銀行を介さずに個人や企業間で直接、融資や資産運用を行えるサービスが登場しており、金融のあり方を大きく変えようとしています。

このように、非中央集権化は既存のビジネスプロセスを見直し、全く新しいビジネスモデルを創出する強力なドライバーとなるのです。

理由2:データの透明性と耐改ざん性による信頼の再構築

ビジネスの根幹は「信頼」です。ブロックチェーンが持つ「改ざん困難」で「透明性が高い」という特性は、企業と顧客、あるいは企業間の信頼関係を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

最も分かりやすい例が、サプライチェーン管理です。製品の原材料調達から生産、加工、流通、販売に至るまでの全工程の情報をブロックチェーンに記録することで、完全なトレーサビリティ(追跡可能性)を実現できます。

消費者は、スマートフォンのQRコードを読み取るだけで、購入した食品が「いつ、どこで、誰によって」生産されたのかを正確に知ることができます。

これにより、産地偽装や不正転売を防ぎ、食の安全・安心に対する信頼を高めることができます。これは食品に限らず、高級ブランド品の真贋証明、医薬品の流通管理、中古市場における製品履歴の証明など、様々な分野に応用可能です。

透明性の高い情報を提供することは、企業の社会的責任(CSR)活動の一環としても評価され、最終的にブランド価値の向上に直結します。

理由3:トークンエコノミーが可能にする新たな価値創造

Web3は、「トークンエコノミー」という新しい経済圏を創出します。トークンとは、ブロックチェーン上で発行・管理されるデジタルな価値の証票であり、暗号資産(仮想通貨)だけでなく、様々な権利や価値を表現することができます。

このトークンを活用することで、企業はこれまでにないマーケティングやファンエンゲージメントの手法を手にすることができます。代表的なのがNFT(非代替性トークン)です。デジタルアートや会員権、イベントチケットなどをNFT化することで、唯一無二の価値を付与し、ファンに向けた特別な体験を提供できます。

また、企業が独自のトークン(ユーティリティトークン)を発行し、商品購入やコミュニティへの貢献度に応じて付与する仕組みも考えられます。このトークンは、限定商品との交換や、特別なイベントへの参加権として利用でき、顧客ロイヤリティを飛躍的に高めます。

さらに、トークン発行を通じて資金を調達するSTO(セキュリティ・トークン・オファリング)やIEO(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング)といった新しい手法も登場しており、企業の資金調達の選択肢を広げています。

トークンエコノミーは、単なる顧客との関係性を超え、顧客を「ファン」や「共創パートナー」へと昇華させ、新たな価値を共に創り上げていく可能性を秘めているのです。

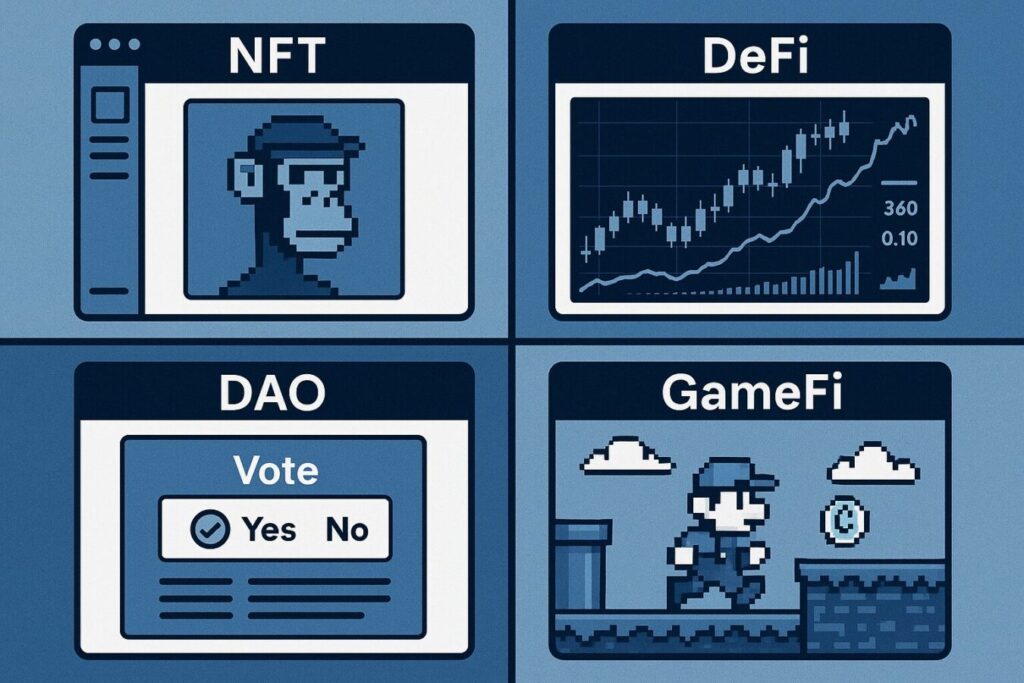

“Web3″と”ブロックチェーン”のユースケースは?主要4分野を解説

画像モチーフ:モチーフ: 4分割された画面。左上にNFTアート、右上にDeFiのチャート、左下にDAOの投票画面、右下にGameFiのプレイ画面が表示されている。COLORS: マルチカラー、各セクションで色分け。STYLE: リアルテイスト。

Web3とブロックチェーンがもたらす変革は理解できても、自社でどのように活用できるか具体的なイメージが湧かない方も多いでしょう。

ここでは、Web3を代表する4つの主要なユースケース「NFT」「DeFi」「DAO」「GameFi」を取り上げ、それぞれがどのようなビジネスチャンスを生み出すのかを解説します。

ユースケース1:NFT(非代替性トークン)とデジタル所有権

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)は、デジタルデータに唯一無二の価値を持たせる技術です。

これまで簡単にコピーできてしまったデジタルアートや音楽、ゲーム内アイテムなどに、ブロックチェーン技術を用いて「これが本物である」という鑑定書兼所有証明書を付けることができます。

これにより、デジタルデータが資産として取引される市場が生まれました。

ビジネス応用例は多岐にわたります。

- ブランドマーケティング:限定のデジタルコレクティブル(収集品)をNFTとして発行し、ファンの所有欲を刺激する。

- 会員権・チケット:イベントの電子チケットや、特別なサービスを受けられる会員権をNFT化する。これにより、転売市場をコントロールしたり、二次流通時の手数料を収益化したりすることが可能になります。

- リアルアセットとの連携:高級時計や不動産などの所有権をNFTと紐づけ、取引の透明性と流動性を高める。

NFTは、単なるデジタル資産というだけでなく、顧客との新しいエンゲージメントを築くための強力なツールとなり得ます。

ユースケース2:DeFi(分散型金融)と金融サービスの変革

DeFi(Decentralized Finance:分散型金融)は、中央集権的な管理者を介さずに、ブロックチェーン上のスマートコントラクトを用いて金融サービスを提供する仕組みの総称です。

暗号資産の交換(DEX)、貸し借り(レンディング)、資産運用(イールドファーミング)など、従来の金融サービスに相当する機能が、プログラムによって自動的に提供されます。

企業にとっては、以下のようなメリットが考えられます。

- 決済の効率化:国境を越えた送金も、銀行を介さず迅速かつ低コストで実行できる可能性があります。

- 新たな資金調達:自社のプロジェクトに関連するトークンを発行し、DeFiの仕組みを通じてグローバルな投資家から資金を調達する。

- 資産運用の効率化:企業が保有する暗号資産をDeFiプロトコルで運用し、新たな収益源とする。

DeFiはまだ発展途上の分野ですが、企業の財務活動をより効率的でグローバルなものに変えるポテンシャルを秘めています。

ユースケース3:DAO(分散型自律組織)と新しい組織の形

DAO(Decentralized Autonomous Organization:分散型自律組織)は、特定の代表者や管理者が存在せず、ブロックチェーン上のスマートコントラクトに基づいて、参加者全員の投票によって意思決定が行われる新しい組織形態です。

組織のルールは全てプログラムコードとして記述・公開され、誰でもその運営の透明性を確認できます。

DAOは、企業の組織運営やコミュニティ形成に新たな視点をもたらします。

- ファンコミュニティ運営:製品やサービスの開発方針について、ファンがガバナンストークン(議決権を持つトークン)を用いて投票に参加する。これにより、顧客を巻き込んだ共創的なプロダクト開発が可能になります。

- プロジェクト単位での協業:特定の目的のために、世界中から専門家が集まり、DAOを組成してプロジェクトを遂行する。報酬の分配などもスマートコントラクトで自動化できます。

DAOは、従来のトップダウン型の組織とは異なる、オープンで民主的なコラボレーションの形を実現する可能性を提示しています。

ユースケース4:GameFi(ゲームファイ)と「X to Earn」モデル

GameFi(Game Finance)は、ゲーム(Game)と金融(Finance)を組み合わせた造語で、ゲームをプレイすることでお金を稼げる「Play to Earn」というモデルを特徴とします。

プレイヤーは、ゲーム内で獲得したキャラクターやアイテムをNFTとして所有し、マーケットプレイスで売買することで収益を得ることができます。

この「〇〇して稼ぐ」という「X to Earn」の概念は、ゲーム以外の分野にも広がりを見せています。

- Move to Earn:運動することでトークンを獲得できる(例:STEPN)

- Learn to Earn:学習することでトークンを獲得できる

企業は、この「X to Earn」のモデルを活用することで、ユーザーのサービス利用を強力に促進できます。

例えば、自社アプリの利用や、健康増進活動、学習プログラムへの参加といった行動に対してトークンというインセンティブを付与することで、ユーザーエンゲージメントを劇的に高める新しいインセンティブ設計が可能になります。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

“Web3″と”ブロックチェーン”の成功事例5選【海外編】

Web3とブロックチェーンの可能性をより具体的に理解するために、海外の先進企業がどのようにこの技術を活用し、成功を収めているのかを見ていきましょう。

ここでは、様々な業界の代表的な成功事例を5つ厳選し、その戦略とビジネスインパクトを深掘りします。

事例1:【小売】Starbucks Odyssey:NFTを活用したロイヤリティプログラム

コーヒーチェーン大手のスターバックスは、Web3技術を活用した新しいロイヤリティプログラム「Starbucks Odyssey」を米国で展開していました(2024年3月に終了)。これは、ゲームやクイズなどの「ジャーニー」と呼ばれる体験をクリアすると、「ジャーニー・スタンプ」というNFTがもらえる仕組みです。

従来のポイントプログラムが単なる値引きだったのに対し、このプログラムでは、集めたスタンプ(NFT)に応じて、限定イベントへの招待や、希少なデジタルアートへのアクセス権など、特別な体験価値を提供します。

NFTを単なる投機対象ではなく、顧客とのエンゲージメントを深めるための「デジタルなスタンプラリー」として活用しているのが特徴です。これにより、顧客はブランドとの繋がりをより強く感じ、ロイヤリティの向上が期待されます。Web2.0のCRM(顧客関係管理)をWeb3で進化させた好例と言えるでしょう。

事例2:【エンタメ】NBA Top Shot:デジタルトレーディングカードの成功

プロバスケットボールリーグNBAは、Dapper Labs社と共同で、選手のスーパープレー動画をNFT化したデジタルトレーディングカード「NBA Top Shot」をリリースしました。ファンは、お気に入りの選手の「モーメント」と呼ばれる短い動画クリップをパック形式で購入し、コレクションしたり、ユーザー間で売買したりすることができます。

レブロン・ジェームズ選手のダンクシュートのNFTが数十万ドルで取引されるなど、爆発的な人気を博し、これまでに10億ドル以上の流通総額を記録しています。この成功の要因は、単に動画をNFT化しただけでなく、収集の楽しさや希少性、コミュニティ内でのステータスといった要素を巧みに組み合わせた点にあります。

IP(知的財産)を持つエンタメ企業にとって、ファンとの新たな接点を生み出し、コンテンツを再収益化する強力なモデルケースとなっています。

事例3:【サプライチェーン】Walmart:ブロックチェーンによる食品追跡システム

世界最大のスーパーマーケットチェーンであるウォルマートは、IBMと共同で開発したブロックチェーン基盤の食品追跡システム「Walmart Food Trust」を導入しています。

このシステムにより、豚肉や緑黄色野菜などの生鮮食品が、農場から店舗の棚に並ぶまでの全流通過程を追跡できます。従来は、ある食品の生産地を特定するのに1週間近くかかっていましたが、このシステムではわずか数秒で完了します。

これにより、食中毒などの問題が発生した際に、迅速に原因を特定し、汚染された可能性のある製品だけをピンポイントで回収できるようになりました。

消費者に食の安全・安心を提供することは、企業の信頼性を高め、ブランドイメージの向上に大きく貢献します。ブロックチェーンを実社会の課題解決に活用した、企業の社会的責任(CSR)の観点からも重要な事例です。

事例4:【金融】Uniswap:DeFiの代表格である分散型取引所

Uniswap(ユニスワップ)は、DeFi(分散型金融)の分野を代表する分散型取引所(DEX)です。従来の取引所のように買いたい人と売りたい人をマッチングさせる「板取引」方式ではなく、「AMM(自動マーケットメーカー)」という画期的な仕組みを採用しています。

これは、流動性プールと呼ばれる暗号資産のペアのプールに対して、アルゴリズムが自動的に交換レートを提示する方式です。

これにより、ユーザーはいつでも好きな時に、仲介者なしで暗号資産を交換できます。

Uniswapは、誰でもトークンペアの流動性を提供して手数料収入を得られるようにしたことで、巨大なエコシステムを形成しました。

中央集権的な管理者に依存しない、オープンで自律的な金融インフラが実現可能であることを証明した、Web3時代の金融を象徴する事例です。

事例5:【ファッション】RTFKT:Nikeが買収したデジタルスニーカーブランド

RTFKT(アーティファクト)は、デジタルスニーカーやバーチャルファッションアイテムを手掛けるクリエイター集団としてスタートし、その革新性が評価され、2021年末にスポーツ用品大手のナイキに買収されました(その後2024年12月に撤退)。

彼らの特徴は、デジタルアイテムと、後日所有者に送られるリアルな製品を連携させている点にあります。例えば、有名アーティストとコラボしたNFTスニーカーは、発売後すぐに完売し、高値で二次流通しています。

これは、単にデジタルグッズを販売するだけでなく、メタバース(仮想空間)での自己表現と、現実世界での所有欲の両方を満たす新しいブランド体験を提供しています。

フィジカル(リアル)とデジタルを融合させた「フィジタル」戦略は、今後のファッション業界や小売業界における、メタバース時代を見据えた新たなビジネスモデルの可能性を示唆しています。

国内企業の”Web3″と”ブロックチェーン”の導入事例5選

画像モチーフ:モチーフ: 日本地図上に光る点で示された各企業のロゴ(スクウェア・エニックス, JR西日本, NTTドコモ, 三菱UFJ信託銀行, ANA NEO)が、ネットワークで繋がっているイメージ。背景には東京タワーや富士山などのシルエット。COLORS: レッド、ホワイト、シルバー。STYLE: リアルテイスト。

海外だけでなく、日本国内でもWeb3とブロックチェーン技術を活用した先進的な取り組みが次々と生まれています。

ここでは、日本の大手企業による導入事例を5つ紹介します。

海外の巨大IT企業やスタートアップだけでなく、日本の伝統的な大企業がどのようにこの新しい技術領域に挑戦しているのかを知ることは、自社での導入を検討する上で大きな参考になるはずです。

事例1:【ゲーム】スクウェア・エニックス:ブロックチェーンゲームへの大型投資

「ファイナルファンタジー」や「ドラゴンクエスト」シリーズで知られるゲーム大手のスクウェア・エニックスは、中期事業戦略の柱の一つとしてブロックチェーン・エンターテインメント領域への注力を掲げています。

同社は、複数のブロックチェーンゲームプロジェクトへの出資や開発を積極的に進めており、既存の強力なIP(知的財産)とNFTやトークンエコノミーを組み合わせることで、新たなユーザー体験の創出を目指しています。

単に「遊んで稼ぐ(Play to Earn)」だけでなく、ユーザーがゲームの世界観構築やコンテンツ制作に関わる「共創的なエンターテインメント」をビジョンとしています。日本のゲーム業界を牽引する企業が本格的に参入することで、質の高いブロックチェーンゲームが生まれ、市場全体の活性化が期待されています。

事例2:【インフラ】JR西日本:NFTを活用した地域創生・観光誘致

西日本旅客鉄道(JR西日本)は、NFTを活用した新たなデジタルコンテンツの提供を通じて、地域創生や観光誘致に取り組んでいます。例えば、期間限定の特別な寝台特急「トワイライトエクスプレス」の運行終了を記念したNFTを販売したり、駅のスタンプラリーとNFTを組み合わせたデジタルな体験を提供したりしています。

これらのNFTは、単なる記念品に留まらず、保有者限定の特典を付与するなど、ファンとの長期的な関係構築ツールとして機能します。

リアルなインフラを持つ企業が、そのアセット(駅、車両、沿線の風景など)をデジタル化し、新たな価値を生み出そうとする試みは、交通業界におけるWeb3活用の先進事例として注目されています。

事例3:【通信】NTTドコモ:Web3普及に向けた6000億円規模の投資

通信キャリア大手のNTTドコモは、Web3の本格的な普及に向けて、今後5~6年で最大6000億円規模の投資を行うことを発表しました。

この投資は、個別のサービス開発だけでなく、ブロックチェーン技術者の育成、セキュリティの高いウォレット(暗号資産やNFTを管理する財布)の開発、DAOを活用した共創プロジェクトの推進など、Web3の基盤となるエコシステム全体の構築を目指すものです。

通信キャリアとして培ってきた顧客基盤や技術力を活かし、誰もが安全・安心にWeb3サービスを利用できる世界の実現を目標に掲げています。

インフラ企業が主導する大規模な投資は、日本のWeb3市場全体の成長を加速させる大きな力となることが期待されます。

事例4:【金融】三菱UFJ信託銀行:デジタル証券プラットフォーム「Progmat」

三菱UFJ信託銀行は、ブロックチェーン技術を活用してデジタル証券(セキュリティトークン)を発行・管理するためのプラットフォーム「Progmat(プログマ)」を開発・提供しています。

セキュリティトークンとは、不動産や未上場株式、社債といった、これまで流動性が低かった資産を裏付けとして発行されるデジタルの有価証券です。このプラットフォームを利用することで、企業はこれらの資産を小口化して多くの投資家に販売することが可能になり、資金調達の選択肢が広がります。

金融機関が主体となり、既存の法規制に準拠した形でブロックチェーン技術のメリットを活かすこの取り組みは、企業にとって現実的で導入しやすいWeb3活用のモデルと言えます。様々なアセットのトークン化が進むことで、新たな投資市場が創出されようとしています。

事例5:【航空】ANA NEO:メタバースと連動した「ANA GranWhale」

ANAホールディングス傘下のANA NEOは、仮想空間プラットフォーム「ANA GranWhale」を開発・提供していました(2025年2月28日をもってサービス終了)。

ユーザーはアバターとなって、京都などの実在の都市を再現したバーチャル空間を自由に旅し、観光やショッピングを楽しむことができます。このプラットフォームの特徴は、メタバース内での体験や購入したデジタルアイテムがNFTと結びついている点です。

コロナ禍で大きな影響を受けた航空業界が、Web3とメタバースを組み合わせることで、新たな顧客接点と収益源を創出しようとするユニークな取り組みとして注目を集めていました。

“Web3″と”ブロックチェーン”は今後どうなる?市場の将来性と導入のポイント

数々の成功事例が生まれ、多くの企業が参入を表明しているWeb3とブロックチェーン市場。その将来性は非常に明るいと見られていますが、同時に乗り越えるべき課題も存在します。ここでは、客観的なデータに基づいた市場の将来性と、企業が実際に導入を検討する際に押さえておくべき重要なポイントを解説します。

市場調査会社のGrand View Researchによると、世界のブロックチェーン技術市場は2023年に176億8000万ドルと評価され、2024年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)87.7%で拡大すると予測されています。

この驚異的な成長予測は、金融、ヘルスケア、サプライチェーン、エンターテインメントなど、あらゆる業界でブロックチェーン技術の導入が加速することを示唆しています。

一方で、楽観的な側面ばかりではありません。

技術面では、一度に多くの取引を処理できない「スケーラビリティ問題」や、異なるブロックチェーン同士を連携させる「インターオペラビリティ(相互運用性)」の課題が残っています。また、国によって法規制や税制の整備状況が異なり、特に暗号資産やNFTの法的な位置づけ、会計処理については、まだ不透明な部分も多いのが現状です。

これらの課題を認識した上で、企業はどのような視点でWeb3・ブロックチェーンの導入を進めるべきでしょうか。以下に、導入検討のための「視点・チェックリスト」をまとめました。

- 1. 目的の明確化(Why):なぜWeb3なのか? 最も重要なのは、「何のためにWeb3やブロックチェーン技術を使うのか」という目的を明確にすることです。「流行っているから」という理由だけで飛びつくのは危険です。「コストを削減したい」「新しい顧客体験を創出したい」「ブランド価値を高めたい」など、自社のビジネス課題と結びつけて導入目的を具体的に設定しましょう。

- 2. 課題の特定(What):どの課題を解決するのか? 目的が明確になったら、その目的を達成するために解決すべき具体的な課題を特定します。例えば、「サプライチェーンの透明性が低く、産地偽装のリスクがある」「既存のポイントプログラムがマンネリ化し、顧客エンゲージメントが低下している」といった課題を洗い出します。

- 3. スモールスタート(How):小さく始めて検証する 最初から大規模なシステムを構築するのではなく、まずはPoC(Proof of Concept:概念実証)やMVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)から始めることが賢明です。小規模な実証実験を通じて、技術的な実現可能性やユーザーの反応を検証し、得られた学びをもとに段階的にプロジェクトを拡大していくアプローチを取りましょう。

- 4. 手段の検討(Which):最適な技術・パートナーを選ぶ ブロックチェーンにはイーサリアムやソラナ、Polygonなど様々な種類があり、それぞれに特徴があります。また、自社で全て開発するのか、BaaS(Blockchain as a Service)のようなクラウドサービスを利用するのか、専門の開発会社と連携するのか、様々な選択肢があります。自社の目的とリソースに合わせて最適な手段を選定することが重要です。

- 5. 体制の構築(Who):専門人材の確保と連携 Web3プロジェクトを成功させるには、技術的な知見だけでなく、法律、会計、マーケティングなど多岐にわたる専門知識が必要です。社内に専門人材がいない場合は、外部のコンサルタントや専門家と積極的に連携し、知見を補いながらプロジェクトを進める体制を構築しましょう。また、経営層の理解とコミットメントも不可欠です。

Web3とブロックチェーンは、全てのビジネス課題を解決する魔法の杖ではありません。しかし、その特性を正しく理解し、戦略的に活用することで、これまでにない競争優位性を生み出す強力な武器となり得ます。このチェックリストを参考に、自社における活用の可能性をぜひ検討してみてください。

FAQ:Web3とブロックチェーンのビジネス活用に関するよくある質問

ここでは、Web3やブロックチェーンのビジネス活用を検討する企業の担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. Web3やブロックチェーンの導入には、どのくらいの費用がかかりますか?

A. 一概に言うことは非常に難しいですが、プロジェクトの規模や内容によって大きく異なります。

外部の開発パートナーに依頼する場合、要件定義の精度やプロジェクトの複雑さによって費用は変動します。複数の企業から見積もりを取り、費用対効果を慎重に比較検討することが重要です。

Q2. 専門のエンジニアがいなくても導入できますか?

A. はい、社内にブロックチェーン専門のエンジニアがいなくても導入を進めることは可能です。

現在、多くの企業がBaaS(Blockchain as a Service)を提供しています。これは、Amazon Web Services (AWS)やMicrosoft Azureなどのクラウド上で、ブロックチェーンネットワークを簡単に構築・利用できるサービスです。

BaaSを利用することで、サーバーの構築や管理といったインフラ部分をアウトソースでき、自社はアプリケーションの開発やサービスの企画に集中できます。また、Web3領域に特化した開発会社やコンサルティング会社も多数存在します。

多くの企業では、「ビジネス企画やマーケティング戦略は自社で主導し、技術的な開発・実装は外部の専門パートナーと連携する」という進め方が現実的かつ効果的なアプローチとなっています。

重要なのは、技術を丸投げするのではなく、自社が主体となってプロジェクトの目的や要件を明確に定義し、パートナーと緊密にコミュニケーションを取りながら進めることです。

Q3. 法規制や会計処理はどうなっていますか?

A. 法規制と会計処理は、Web3ビジネスを進める上で最も注意すべき点の一つです。日本の法規制は世界的に見ても整備が進んでいる方ですが、技術の進化が速いため、まだグレーな領域も存在します。

- 法規制:発行するトークンの性質によって、適用される法律が異なります。決済手段として利用される場合は「資金決済法」上の暗号資産に、投資の性質を持つ場合は「金融商品取引法」上の電子記録移転権利(セキュリティトークン)に該当する可能性があります。NFTについては、現時点では直接規制する法律はありませんが、その機能や実態によってはこれらの法律が適用されるケースも考えられます。

- 会計処理:暗号資産については、日本公認会計士協会から会計処理の実務指針が公表されており、期末に時価評価を行うのが一般的です。しかし、企業が自ら発行したトークンや、NFTの会計処理については、まだ明確な基準が確立されていません。

これらの領域は非常に専門性が高く、解釈が分かれることもあります。

Web3ビジネスを検討する際は、必ずこの分野に詳しい弁護士や公認会計士などの専門家に早期の段階で相談し、法的なリスクや会計上の影響を正確に把握した上で進めることが不可欠です。

Q4. Web3ビジネスは、どの部署が主導すべきですか?

A. 最適な担当部署は、プロジェクトの目的や企業の組織構造によって異なりますが、一般的には以下の部署が主導するケースが多く見られます。

- 新規事業開発部:全く新しいビジネスモデルの創出を目指す場合。

- マーケティング部:NFT活用によるファンエンゲージメント向上など、既存事業の延長線上で顧客との関係強化を目指す場合。

- 経営企画室:全社的なDX戦略の一環として、中長期的な視点でWeb3の可能性を探る場合。

ただし、どの部署が主導するにせよ、プロジェクトの成功には技術部門(IT・情報システム部、開発部)との密な連携が絶対に不可欠です。

ビジネスサイドの「やりたいこと」と、技術サイドの「できること」をすり合わせ、実現可能な計画に落とし込む必要があります。

理想は、事業部門と技術部門のメンバー、さらには法務や経理の担当者も加わった、部門横断的なプロジェクトチームを組成することです。

経営層がリーダーシップを発揮し、全社的な取り組みとして推進する体制を築くことが、成功の鍵となります。

Web3とブロックチェーンについてまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、Web3とブロックチェーンについて以下の内容について紹介してきました。

- Web3は「非中央集権的な次世代インターネット」という概念であり、ブロックチェーンはそれを実現するための「基盤技術」である。

- 両者の関係は「Webサービス」と「インターネット技術」の関係に似ている。

- ビジネスにもたらす変革として「プロセスの革新」「信頼の再構築」「新たな価値創造」の3点が挙げられる。

- NFT、DeFi、DAO、GameFiなどが主要なユースケースであり、国内外で多様な成功事例が生まれている。

- 市場は急成長が見込まれるが、技術や法規制の課題も存在するため、目的を明確にしたスモールスタートが重要である。

Web3とブロックチェーンは、単なる一過性の技術トレンドではありません。これまでのビジネスの前提を覆し、企業と顧客の関係性や、価値創造のあり方を根底から変えるほどの大きな可能性を秘めています。

もちろん、まだ発展途上の技術であり、導入には慎重な検討が必要です。しかし、この変化の波に乗り遅れないためには、今から情報収集と準備を始めることが不可欠です。この記事で紹介した内容を参考に、まずは「自社のどのビジネス課題に、Web3やブロックチェーンを応用できそうか」を議論することから始めてみてください。

そして、国内外の事例をヒントに、小規模でも具体的なアクションプラン(PoCの企画など)を立ててみることをお勧めします。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。