「ブロックチェーンを自社のビジネスにどう活かせるのか、具体的なイメージが湧かない」「導入効果を社内に説明するための、説得力のある事例やROIの試算方法が知りたい」

このような課題を抱える企業の経営企画やDX推進部門の担当者の方も多いのではないでしょうか。ブロックチェーン技術の可能性は広く認知されつつも、その実装には専門的な知見が求められます。

今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンアプリについて以下の内容について紹介してます。

- ブロックチェーンアプリの基本構造と既存アプリとの明確な違い

- コスト削減やセキュリティ強化といった具体的な導入メリット

- 金融からサプライチェーン、行政まで、業界別の最新活用事例5選

- スケーラビリティや法規制といった導入前に知るべきデメリットと対策

- アプリが動かない、送金が反映されない等の実用的なトラブルシューティング

本記事を最後までお読みいただくことで、ブロックチェーン導入の意思決定に必要な、体系的な知識と具体的なアクションプランを得ることができます。ぜひ、最後までご覧ください。

ブロックチェーンアプリとは何か?基礎をわかりやすく解説

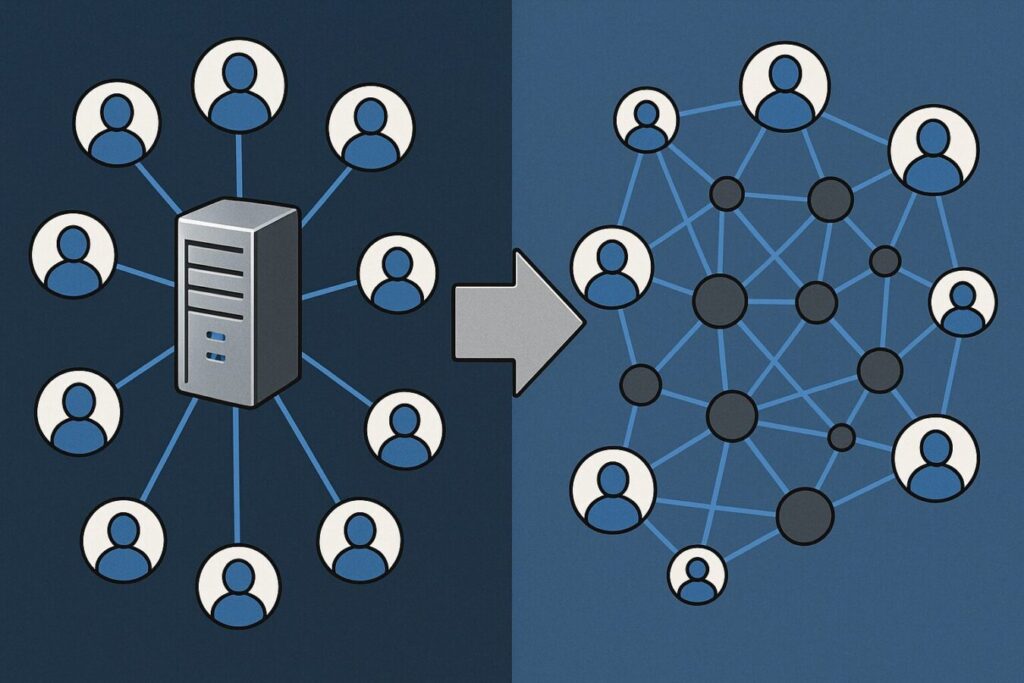

ブロックチェーンアプリとは、その名の通り、ブロックチェーン技術を基盤として構築されたアプリケーションのことです。従来のアプリケーションが中央集権的なサーバーにデータを保存・管理するのに対し、ブロックチェーンアプリはデータをネットワークに参加する多数のコンピュータ(ノード)に分散して記録・管理する「分散型アプリケーション(DApps)」の一種です。

この技術の核心は「分散型台帳技術(DLT)」にあります。取引データは「トランザクション」としてまとめられ、「ブロック」という単位で記録されます。各ブロックは、一つ前のブロックの内容を示すハッシュ値を含みながら時系列に鎖(チェーン)のように繋がっていくため、過去のデータを改ざんすることが極めて困難になります。この構造が、データの信頼性と透明性を担保する根幹です。

もともとはビットコインという暗号資産(仮想通貨)を支えるための基盤技術として2008年に登場しましたが、現在ではその応用範囲を大きく広げ、金融、サプライチェーン、不動産、ゲームなど、多様な業界で革新的なサービスを生み出すためのインフラとして活用されています。

ブロックチェーンアプリの基本構造と仕組み

ブロックチェーンアプリの仕組みを理解する上で、いくつかの重要な技術要素があります。

ノード

ブロックチェーンネットワークに参加する個々のコンピュータのことです。全てのノードが取引データのコピー(台帳)を共有し、新しい取引が正当であるかを検証し合います。これにより、中央の管理者がいなくてもシステムの信頼性が保たれます。

スマートコントラクト

特定の条件が満たされた際に、事前にプログラムされた契約や取引を自動的に実行する仕組みです。例えば、「商品Aの代金が支払われたら、所有権をBさんに自動で移転する」といった契約履行を人の手を介さずに実行できます。これにより、仲介コストの削減とプロセスの迅速化が実現します。

ウォレット

ブロックチェーン上の資産(暗号資産やNFTなど)を管理し、トランザクションに署名するためのデジタルな財布です。ユーザーはウォレットを通じてブロックチェーンアプリと対話し、サービスの利用や資産の送受信を行います。

これらの要素が連携することで、中央の管理者を必要としない、透明で自動化されたトラストレス(信頼できる第三者が不要な)なサービスが実現されるのです。

ブロックチェーンアプリの主要コンポーネントと技術スタック

ブロックチェーンアプリ開発は、いくつかの主要コンポーネントで構成されます。選定にあたっては、プロジェクトの目的や将来的な拡張性を考慮することが重要です。

- フロントエンド:ユーザーが直接操作する画面部分です。ReactやVue.jsといったJavaScriptライブラリが主流で、ウォレットとの連携をスムーズに行うためのライブラリ(ethers.jsなど)も併用されます。直感的で分かりやすいUI/UX設計が、ユーザー定着の鍵となります。

- バックエンド(スマートコントラクト):アプリの核となるビジネスロジックを実装します。主にSolidity(Ethereum系)やRust(Solana系)といった言語で開発されます。セキュリティとガス代(取引手数料)の効率性を考慮した設計が不可欠です。

- ブロックチェーン基盤:アプリを稼働させるネットワークです。用途に応じて、誰でも参加できるパブリック型(Ethereumなど)や、許可された参加者のみで構成するコンソーシアム型(Hyperledger Fabricなど)を選択します。

- APIゲートウェイ:フロントエンドとブロックチェーンを繋ぐ中間層です。ブロックチェーンから直接データを取得すると遅延が発生する場合があるため、The Graphのようなインデックスサービスを利用して、データの高速な読み込みを実現します。

- テストネット:開発したアプリを本番環境にデプロイする前に、バグの検出や動作検証を行うためのテスト環境です。十分なテストを行うことが、リリース後の致命的なエラーを防ぐために極めて重要です。

ブロックチェーンアプリの特徴と既存アプリとの違い

ブロックチェーンアプリの最大の特徴は、その「非中央集権性」にあります。従来のアプリケーションが企業の管理する単一または少数のサーバーに依存するのに対し、ブロックチェーンアプリはP2Pネットワーク上で機能し、特定の管理主体が存在しません。この構造的な違いが、改ざん耐性やトレーサビリティといった独自の強みを生み出します。

従来のデータベース(DB)では、管理者権限を持つ者は理論上データを自由に書き換えることが可能です。一方、ブロックチェーンでは取引履歴が暗号技術で連鎖的に記録され、ネットワーク全体で共有されているため、一度記録されたデータを後から改ざんすることは事実上不可能です。また、全ての取引履歴が追跡可能な状態で記録されるため、サプライチェーンにおける商品の流通経路追跡など、高いトレーサビリティが求められる分野で特に価値を発揮します。

一方で、パフォーマンスやUX(ユーザーエクスペリエンス)には既存アプリとの間にトレードオフが存在します。

| 比較項目 | ブロックチェーンアプリ | 既存のDBアプリ |

|---|---|---|

| データ管理 | 分散型(非中央集権) | 中央集権型 |

| 改ざん耐性 | 極めて高い | 管理者に依存 |

| 透明性 | 高い(参加者間で共有) | 低い(管理者のみ閲覧可能) |

| 処理速度 | 遅い(合意形成に時間) | 速い |

| 取引コスト | ガス代(手数料)が発生 | サーバー維持費が主 |

| UX | ウォレット操作、ガス代の理解が必要で複雑 | 直感的でシンプル |

ブロックチェーンアプリがもたらすデータ不変性とトレーサビリティ

ブロックチェーン アプリケーションが提供する「データ不変性」は、ビジネスにおいて非常に強力な価値を持ちます。データが時系列で連結され、暗号学的に保護されているため、悪意のある第三者による改ざんはもちろん、内部の人間による不正なデータ操作も防ぐことができます。これは、信頼できる「監査ログ」を自動的に生成していることと同じ意味を持ちます。

例えば、企業の会計システムや契約管理において、全ての取引記録が変更不可能な形で保存されることは、内部統制の強化や監査対応コストの削減に直結します。

サプライチェーンの文脈では、製品の原材料から製造、流通、販売までの全工程がブロックチェーン上に記録されることで、完全なトレーサビリティが確保されます。これにより、食品の産地偽装防止や、医薬品の偽造薬対策など、消費者の安全とブランドの信頼性を守るための強力なツールとなります。

スマートコントラクトで自動化するブロックチェーンアプリと従来APIの違い

従来のシステム連携がAPI(Application Programming Interface)を介して行われるのに対し、ブロックチェーンアプリではスマートコントラクトがその役割の一部を、より自律的に担います。

APIは、あるシステムが別のシステムの機能を「呼び出す」ための一方的なリクエストです。例えば、ECサイトが決済APIを呼び出し、決済処理を依頼するような形です。処理の実行は、APIを提供する決済代行会社という中央集権的な第三者に依存します。

一方、スマートコントラクトは、当事者間で合意したルールをプログラムとしてブロックチェーン上に配置し、条件が満たされると誰の指示も待たずに自動で実行されます。これは単なる機能呼び出しではなく、契約内容そのものが自律的に執行されるイメージです。

実行フローの違い:

- 従来APIの例(不動産賃貸)

- 入居者が銀行振込で家賃を支払う。

- 不動産管理会社がAPIで銀行システムに入金を確認する。

- 確認後、管理会社が貸主への送金手続きを行う。

- スマートコントラクトの例(不動産賃貸)

- 「毎月1日に、入居者のウォレットから貸主のウォレットへ家賃を送金する」というスマートコントラクトをデプロイ。

- 期日になると、スマートコントラクトが自動的に実行され、送金が完了する。

- 管理会社や銀行といった仲介者の確認・操作は一切不要。

このように、スマートコントラクトは仲介者を排除し、取引の信頼性と効率性を同時に高めることができる点で、従来のAPIとは本質的に異なります。

ブロックチェーンアプリを導入するメリット

ブロックチェーンアプリの導入は、企業に多岐にわたる戦略的メリットをもたらします。単なる業務効率化に留まらず、ビジネスモデルそのものを変革するポテンシャルを秘めています。

- コスト削減

スマートコントラクトによるプロセスの自動化は、中間業者を不要にします。これにより、銀行の送金手数料、司法書士の契約手数料、監査法人の監査費用といった、これまで当然とされてきた仲介コストを大幅に削減できます。 - 新規収益モデルの創出

デジタル資産の所有権を証明できるNFT(非代替性トークン)を活用することで、新たなビジネスチャンスが生まれます。デジタルアートの販売、ゲーム内アイテムの売買、会員権のトークン化など、これまで価値付けが難しかったものに経済的価値を与え、トークンエコノミーを形成できます。 - セキュリティと透明性の向上

データが分散管理され、改ざんが極めて困難であるため、サイバー攻撃や内部不正に対する耐性が格段に向上します。また、関係者間で同じ取引台帳を共有するため、サプライチェーンのトレーサビリティ確保や、コンプライアンス遵守の証明が容易になります。

ブロックチェーンアプリで強化されるセキュリティ・ガバナンス

ブロックチェーンの分散型アーキテクチャは、従来のクライアントサーバーモデルに比べて堅牢なセキュリティと高い可用性を実現します。

理論上のリスクとして「51%攻撃」(悪意のあるグループがネットワーク全体の計算能力の51%以上を支配し、不正な取引を承認させる攻撃)が存在しますが、主要パブリックチェーン(ビットコイン・イーサリアムなど)では、51%攻撃に必要な計算資源 / コストが巨大なため、経済合理性の観点から事実上困難とみなされています。

また、特定のサーバーに依存しないため、システムダウンのリスクが極めて低い「ゼロダウンタイム」を実現できる可能性があります。例外はあるものの、ビットコインは2009年稼働開始以来 99.99%超の可用性を維持しており、多数ノードが稼働する設計により単一障害点がなく高可用性を実現しています。

ブロックチェーンアプリによるビジネスモデル拡張とトークンエコノミー

ブロックチェーンは、デジタルデータに希少性と所有権をもたらし、新たな経済圏「トークンエコノミー」を構築する基盤となります。

代表例がNFT(非代替性トークン)です。人気NFTゲーム「Axie Infinity」では、ゲーム内のキャラクターやアイテムがNFTとして発行され、プレイヤー間で自由に売買されます。その累計取引高は数十億ドル規模に達し、ゲームをプレイすること自体が収益を生む「Play-to-Earn」モデルを確立しました。

このモデルは、ゲームに限らず応用可能です。例えば、クリエイターエコノミーでは、NFTアートの二次流通時に売上の一部が制作者に自動的に還元されるロイヤリティ設定が可能です。また、シェアリングエコノミーにおいても、不動産や自動車の利用権をトークン化し、個人間で直接貸し借りする、より効率的で低コストなプラットフォームの構築が期待されています。

ブロックチェーンアプリ導入のデメリットと注意点

ブロックチェーン技術は多くのメリットをもたらす一方で、導入を検討する際にはいくつかのデメリットや注意点を十分に理解しておく必要があります。これらの課題を事前に把握し、対策を講じることがプロジェクト成功の鍵となります。

1. スケーラビリティ問題

パブリックブロックチェーンは、多数のノードによる合意形成プロセスのため、トランザクションの処理速度に限界があります。利用者が急増すると、処理の遅延や取引手数料(ガス代)の高騰を引き起こす可能性があり、これを「スケーラビリティ問題」と呼びます。

回避策:処理の一部をオフチェーン(ブロックチェーンの外)で行う「レイヤー2ソリューション」の活用や、用途に応じて高速処理が可能なコンソーシアム型ブロックチェーンの採用を検討します。

2. 法規制とコンプライアンス

ブロックチェーンや暗号資産に関連する法整備は、まだ発展途上の段階にあります。特に、金融商品取引法、資金決済法、個人情報保護法など、既存の法律との兼ね合いを慎重に検討する必要があります。国や地域によって規制が異なるため、グローバルに展開する場合はさらに複雑になります。

回避策:プロジェクトの初期段階から、法務部門やブロックチェーンに精通した弁護士などの専門家と連携し、法的なリスクを洗い出し、遵守体制を構築します。

3. 専門人材の不足

ブロックチェーンは比較的新しい技術であり、スマートコントラクトの開発や分散型システムの設計・運用ができる高度な専門知識を持つエンジニアは世界的に不足しています。優秀な人材の確保は、プロジェクトの成否を左右する重要な要素です。

回避策:自社での育成と並行して、開発実績が豊富な外部パートナーとの協業や、BaaS(Blockchain as a Service)のようなクラウドサービスの活用を検討します。

ブロックチェーンアプリのスケーラビリティとパフォーマンスの壁

スケーラビリティ問題は、特に多くのユーザーを抱えるtoC向けアプリケーションにおいて深刻な課題となります。この解決策として注目されているのが「レイヤー2ソリューション」です。これは、メインのブロックチェーン(レイヤー1)のセキュリティを活かしつつ、実際の取引処理の多くを別の層(レイヤー2)で行うことで、処理速度の向上とガス代の削減を目指す技術です。

代表的なレイヤー2技術には、複数のトランザクションをまとめてからレイヤー1に記録する「ロールアップ(Rollups)」や、独立したブロックチェーンをレイヤー1に接続する「サイドチェーン(Sidechains)」など、様々なアプローチが存在します。例えば、Ethereumのレイヤー2であるPolygonやArbitrumは、メインネットに比べて格段に高速かつ安価な取引を実現しています。導入するアプリケーションの特性(セキュリティ要件、分散性の度合いなど)に応じて、最適なソリューションを選択することが重要です。

ブロックチェーンアプリにおける国内外法規制・コンプライアンス対応コスト

ブロックチェーンアプリ、特に決済や資産移転が関わるサービスを提供する際は、法規制への準拠が絶対条件です。日本では、2017年の「改正資金決済法」により暗号資産交換業が法的に定義され、登録制となりました。また、ステーブルコイン(法定通貨の価値に連動する暗号資産)に関しては、2023年施行の改正資金決済法で「電子決済手段」と位置づけられ、発行者や仲介者に対する新たな規制が導入されました。

自社で発行するトークンが有価証券と見なされれば金融商品取引法の規制対象となる可能性もあります。さらに、ブロックチェーンはデータの削除が困難という特性を持つため、個人情報を扱う際には個人情報保護法との整合性を慎重に検討しなければなりません。これらの法規制に対応するための体制構築や法務レビューには相応のコストがかかることを、事業計画の段階で織り込んでおく必要があります。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

ブロックチェーンアプリ導入・活用事例5選

ブロックチェーン技術は、理論上の可能性を探る段階から、具体的なビジネス価値を創出する実用フェーズへと移行しています。ここでは、様々な業界における先進的な導入・活用事例を5つ厳選してご紹介します。各事例から、自社の課題解決に繋がるヒントを探ってみましょう。

NFTマーケットプレイスを支えるブロックチェーンアプリ:「Aura Blockchain Consortium」

高級ブランドのLVMHやカルティエなどが共同で設立した「Aura Blockchain Consortium」は、製品の真贋証明とライフサイクル追跡にブロックチェーンを活用しています。

各製品に紐づくNFT(デジタルパスポート)を発行し、スマートコントラクトにロイヤルティ設定機能を組み込み、対応マーケットであれば二次流通時にブランドへ自動分配できる仕組みを提供しています。

これにより、ブランドは新たな収益源を確保しつつ、顧客との永続的な関係を築いています。これはクリエイターエコノミーにおける正当な収益分配モデルとしても注目されています。

サプライチェーン追跡ブロックチェーンアプリ:「IBM Food Trust」

米小売大手WalmartがIBMと共同で導入した「IBM Food Trust」は、食品トレーサビリティの分野で大きな成果を上げています。生産者から輸送業者、小売業者まで、サプライチェーンに関わる全参加者が食品の流通情報をブロックチェーンに記録。

これにより、従来は1週間以上かかっていた食中毒などの原因究明が、わずか数秒で完了するようになりました。問題発生時の迅速な特定とピンポイントでの製品回収が可能となり、消費者の安全確保と経済的損失の最小化に貢献しています。

金融送金プラットフォームのブロックチェーンアプリ:「Kinexys」

米金融大手JPMorgan Chaseのブロックチェーン部門「Kinexys」は、金融機関向けの情報共有ネットワーク「Liink」を構築しました。従来、多数の書類確認が必要で非効率だった国際貿易金融において、関係者間で情報をセキュアに共有し、スマートコントラクトで決済を自動化。

これにより、数日を要していた情報確認や紛争解決が数分で完了するなど、劇的な効率化を実現しています。ブロックチェーン活用による国際送金は、参加銀行の試算で関連事務コストを最大 80〜90%削減できる可能性があると報告しています。

ブロックチェーンアプリゲーム:「Axie Infinity」

Sky Mavis社が開発した「Axie Infinity」は、「Play-to-Earn(遊んで稼ぐ)」という新しいゲームモデルを確立しました。プレイヤーはゲーム内のモンスター(Axie)をNFTとして所有し、育成や対戦を通じて得たアイテムを外部のマーケットプレイスで売買できます。プレイヤーにゲーム内資産の真の所有権を与えることで、活発な二次流通市場が形成され、ゲーム自体が一つの経済圏として機能する成功事例となりました。これは、ユーザーエンゲージメントを収益に繋げる新たなモデルとして注目されています。

行政サービスを変えるブロックチェーンアプリ:住民票デジタル証明実証

茨城県つくば市では、ブロックチェーン技術を活用したインターネット投票システムの実証実験が行われました。マイナンバーカードによる厳格な本人確認の上、有権者が自宅から投票できるこのシステムは、投票内容を暗号化してブロックチェーンに記録することで、改ざんや二重投票を防ぎます。

将来的には、住民票や印鑑証明といった公的な証明書のデジタル発行への応用も期待されており、行政手続きの効率化と市民の利便性向上に大きく貢献する可能性があります。

ブロックチェーンアプリの技術課題と運用トラブル対処法

ブロックチェーンアプリは革新的ですが、まだ発展途上の技術であるため、利用中に予期せぬトラブルに遭遇することもあります。ここでは、ユーザーが直面しがちな技術的な問題と、その具体的な対処法をQ&A形式で解説します。

ブロックチェーンアプリが開かない/起動しない時のチェックリスト

Q: アプリが突然開かなくなりました。どうすれば良いですか?

A: まずは落ち着いて、以下の手順を順番に試してみてください。

- 基本的な再起動: 最も簡単な解決策です。一度アプリを完全に終了させてから、再度起動してみてください。スマートフォンの場合は、デバイス自体の再起動も有効です。

- キャッシュの削除: アプリ内に溜まった古いデータが原因で動作が不安定になることがあります。スマートフォンの「設定」から該当アプリを選び、「ストレージ」メニュー内の「キャッシュを削除」を実行してください。※「データを削除」を選ぶとログイン情報などが消えてしまうので注意が必要です。

- アプリのアップデート: アプリストア(App Store / Google Play)を確認し、アプリが最新バージョンであるかを確認してください。古いバージョンのままだと、ブロックチェーンネットワークのアップデートに対応できず、起動しないことがあります。

- インターネット接続の確認: ブロックチェーンアプリはネットワーク上のノードと通信する必要があります。Wi-Fiやモバイルデータ通信が安定しているかを確認してください。

これらを試しても解決しない場合は、アプリが接続しようとしているノードに問題が発生している可能性があります。その場合は、開発者の公式発表などを待ちましょう。

ブロックチェーンアプリでログインできない・日本語設定できない時の対処

Q: ログインできません。また、アプリの表示が英語のままで日本語になりません。

A: ログインと表示言語の問題は、それぞれ原因が異なります。

ログインできない場合:

- 2FA(二段階認証)の確認: 2FAを設定している場合、認証アプリ(Google Authenticatorなど)の時刻がずれていると、正しいコードを入力しても認証に失敗します。認証アプリの設定で時刻を同期してみてください。もしデバイスの紛失などで2FAをリセットする必要がある場合は、アプリのサポートに従って手続きを行ってください。

- 秘密鍵・パスワードの再確認: 入力しているパスワードや、インポートしようとしている秘密鍵・シードフレーズに誤りがないか、一文字ずつ慎重に確認してください。

日本語設定ができない場合:

- アプリ内の言語設定: まずはアプリ内の「Settings(設定)」メニューに「Language(言語)」の項目がないか確認してください。多くのグローバルアプリはここで表示言語を切り替えることができます。

- スマートフォンの言語設定: アプリがスマートフォンのOSの言語設定を自動で読み込む場合があります。お使いのスマートフォンの基本言語設定が日本語になっているか確認してください。

ブロックチェーンアプリで送金が反映されない/トランザクション遅延への対応

Q: 暗号資産を送金したのに、いつまで経っても相手に届きません。

A: 送金(トランザクション)が反映されない場合、いくつかの原因が考えられます。これはブロックチェーンの仕組みに起因することが多いです。

- ガス代(手数料)が低すぎる: ブロックチェーンでは、トランザクションを処理するマイナー(検証者)への手数料としてガス代を支払います。ネットワークが混雑している時にガス代を低く設定しすぎると、処理の優先順位が後回しにされ、トランザクションが承認されるまで長時間かかったり、最悪の場合ずっと処理されない(Stuck)状態になったりします。 対策:多くのウォレットアプリでは、ガス代を「低速」「平均」「高速」などから選べます。急いでいる場合は「高速」を選びましょう。また、トランザクションを高速化(Speed Up)またはキャンセル(Cancel)する機能があるウォレットもあります。

- トランザクションの追跡: 自分のトランザクションが今どのような状況にあるかは、「ブロックエクスプローラ」というサイトで誰でも確認できます。Etherscan(イーサリアム系)やSolscan(ソラナ系)などが有名です。自分のウォレットアドレスやトランザクションID(TxID)を入力すると、取引が「保留中(Pending)」なのか「成功(Success)」したのかを確認できます。

送金詰まりはよくある事象です。慌てずにブロックエクスプローラで状況を確認し、必要であればガス代を調整して再送するなどの対応を取りましょう。

FAQ|ブロックチェーンアプリに関するよくある質問

ブロックチェーンアプリが開かない時の最優先チェック項目は?

最優先でチェックすべき項目は「アプリが最新バージョンであるか」と「安定したインターネット接続があるか」の2点です。ブロックチェーンネットワークは日々更新されるため、古いバージョンのアプリでは接続できなくなることがあります。まずはアプリストアでアップデートを確認し、次にWi-Fiやモバイル通信環境を見直してみてください。これらで解決しない場合は、アプリのキャッシュ削除を試すのが一般的です。

ブロックチェーンアプリのウォレットを日本語化する方法は?

多くのグローバルなウォレットアプリでは、アプリ内の「Settings(設定)」>「General(一般)」>「Language(言語)」といったメニューから表示言語を日本語に切り替えることが可能です。もしアプリ内に言語設定メニューがない場合は、スマートフォン本体のOS言語設定に依存している可能性があります。その場合は、スマートフォンの設定を日本語にすることで、アプリの表示も日本語に切り替わることがあります。

ブロックチェーンアプリで送金が反映されない原因と解決策は?

最も一般的な原因は、設定した取引手数料(ガス代)が低すぎることによる処理の遅延です。ネットワークが混雑していると、手数料が高い取引から優先的に処理されます。解決策としては、Etherscanなどのブロックエクスプローラで取引状況を確認し、必要であればウォレットの「Speed Up」機能を使って手数料を追加し、処理を高速化させることが有効です。

ブロックチェーンアプリの開発期間と費用の目安は?

プロジェクトの規模によりますが、一般的な目安として、小規模なPoC(概念実証)で2〜4ヶ月、費用は数百万円から。本格的なアプリケーション開発となると、期間は6ヶ月〜1年以上、費用は1,000万円〜5,000万円程度が相場とされています。専門性の高いブロックチェーンエンジニアの人件費がコストの大部分を占める傾向にあります。

ブロックチェーンアプリのガス代を抑えるベストプラクティスは?

ガス代を抑えるにはいくつかの方法があります。第一に、PolygonやArbitrumといった「レイヤー2ソリューション」を利用することです。これらはメインネットワークより手数料が格段に安価です。第二に、ネットワークの混雑が少ない時間帯(一般的に週末や深夜)を狙って取引を行うこと。第三に、複数の取引を一つにまとめるなど、スマートコントラクトの設計を効率化することです。

ブロックチェーンアプリを国内法規制に準拠して運用する手順は?

まず、自社のサービスが資金決済法(暗号資産交換業、電子決済手段など)や金融商品取引法に該当しないか、弁護士などの法律専門家に確認することが不可欠です。次に、個人情報を扱う場合は個人情報保護法との整合性を担保する設計を行います。法規制は常に変化するため、継続的に最新動向を監視し、対応できる法務・コンプライアンス体制を構築することが重要です。

ブロックチェーンアプリについてまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンアプリについて以下の内容について紹介してきました。

- ブロックチェーンアプリは、分散型台帳とスマートコントラクトを基盤とし、非中央集権性、改ざん耐性、透明性といった特徴を持つ。

- 導入メリットには、仲介コストの削減、NFTなどを活用した新規収益モデルの創出、セキュリティの強化などが挙げられる。

- 一方で、スケーラビリティ問題や発展途上の法規制、専門人材の不足といったデメリットも存在する。

- 金融、サプライチェーン、行政、ゲームなど多岐にわたる業界で、具体的な課題解決のための活用事例が生まれている。

- 導入を成功させるには、明確な目的設定から始め、小規模なPoCで効果を検証し、信頼できるパートナーと連携することが不可欠である。

本記事でご紹介したように、ブロックチェーンは単なる技術的な流行語ではなく、ビジネスプロセスを根底から変革し、新たな価値を創造するための実用的なツールとして確立されつつあります。金融分野での劇的なコスト削減から、サプライチェーンにおける絶対的な信頼性の担保まで、その応用範囲は広がり続けています。

自社ビジネスへの導入を検討する際は、「どの業務課題を解決したいのか」「どのような新しい顧客体験を提供したいのか」というビジネスの原点から出発することが成功の鍵となります。その上で、ブロックチェーンが最適な解決策となり得るかを慎重に見極める必要があります。

次のステップとして、まずは小規模なPoC(概念実証)を計画し、具体的な導入効果や課題を洗い出すことをお勧めします。専門知識を持つコンサルティング会社に相談したり、関連資料をダウンロードしたりして、情報収集をさらに進めるのも良いでしょう。本記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。