企業のDX推進において、顧客や従業員のID管理業務の複雑化やコスト増大に頭を悩ませていませんか?

サービスごとにIDを発行・管理する手間や、中央集権的なデータ管理による情報漏洩リスクは、多くの企画・開発担当者にとって大きな課題です。

今回、Pacific Meta Magazineでは、DID/VCについて以下の内容について紹介してます。

- DID/VCの基本定義と既存技術との明確な違い

- VC発行から検証までの具体的な技術的仕組み

- ビジネス上のメリット・デメリットと業界別ユースケース

- 国内外の最新活用事例と今後の市場展望

- 具体的な導入ステップと技術選定のポイント

この記事を最後まで読むことで、DID/VCの全体像を体系的に理解し、社内での導入検討や企画提案に直結する知識を得ることができます。ぜひ、最後までご覧ください。

DID/VCは?

DID/VCは、デジタルアイデンティティのあり方を根本から変える、相互に関連した2つの技術標準です。

これらは、特定の企業や組織に依存せず、個人が自身の情報を主権的に管理・活用することを目指す「自己主権型アイデンティティ(SSI: Self-Sovereign Identity)」を実現するための核心的な技術要素とされています。

DID(Decentralized Identifier:分散型ID)は、特定の組織に依存せず、個人や組織が自身で生成・所有・管理できる、世界で一意の識別子(ID)です。

これは「did:example:12345abc」のような特定の構文を持つURIとして表現され、所有者は暗号技術を用いてその管理権を証明します。

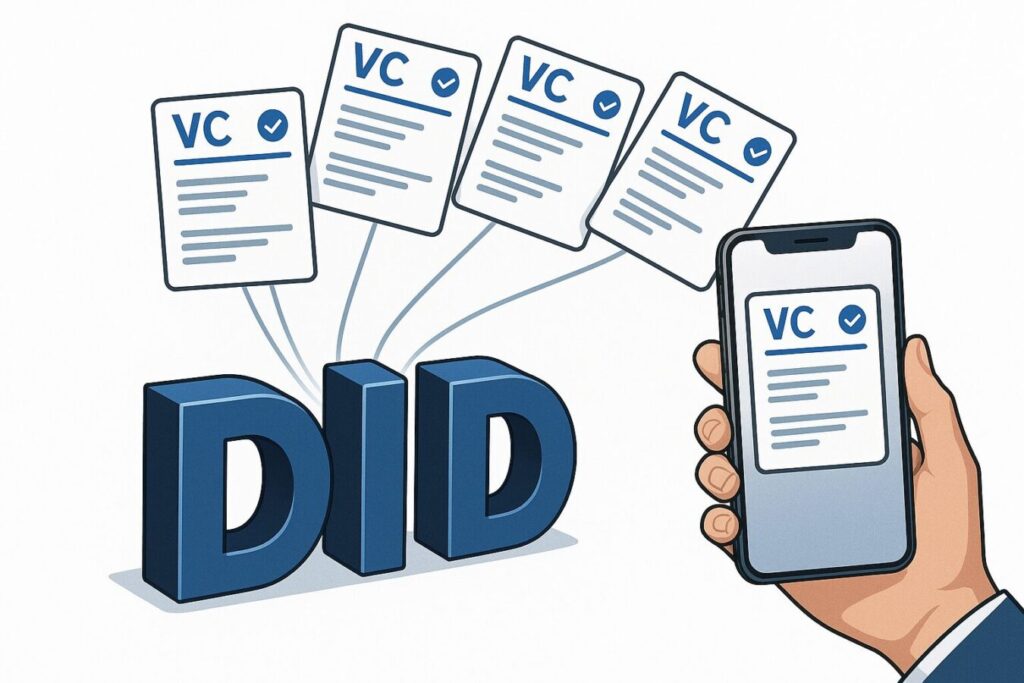

VC(Verifiable Credential:検証可能な証明書)は、運転免許証や卒業証明書、社員証といった物理的な証明書をデジタル化したもので、その内容が正当な発行者によって発行され、改ざんされていないことを暗号技術で検証できるデータ形式です。

VCは「発行者(Issuer)」「保有者(Holder)」「検証者(Verifier)」の3者間で流通し、保有者は自身のデジタルウォレットでVCを管理し、必要な場面で検証者に提示します。

これらの技術の概念は、ID管理の進化の歴史の中で生まれました。

単一組織が管理する「中央集権型」から、GoogleなどのIDで他サービスにログインする「フェデレーション型」を経て、ユーザーにデータの完全なコントロール権を戻す「自己主権型」へと進化する流れの最先端に位置づけられています。

この動きを世界的な標準にするため、Web技術の国際標準化団体であるW3C(World Wide Web Consortium)が中心となり、2022年7月に「Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0」が正式な勧告となりました。

これにより、グローバルな相互運用性のための技術的基盤が確立されたのです。

DID/VCと他のID技術との違いとは?

DID/VCは、既存のID技術が抱える課題を解決するために設計された新しいパラダイムです。

企業で広く利用されているOAuth 2.0、OpenID Connect(OIDC)、FIDO、そして近年注目されるmDL(モバイル運転免許証)といった技術と比較することで、その本質的な違いとメリットが明確になります。

中央集権型IDとの比較で見えるメリット

従来のIDシステムと比較して、DID/VCは主にプライバシー、相互運用性、ガバナンスの3つの点で大きなメリットを提供します。

プライバシー:中央集権型ではIDプロバイダ(IdP)がデータを一元管理するため情報漏洩リスクが伴いますが、DID/VCではユーザーが自身の情報をウォレットで管理し、開示する情報を自ら選択(選択的開示)できます。

相互運用性:特定のプラットフォームに依存しないW3Cのオープン標準であるため、一度発行されたVCはあらゆる場面で再利用でき、真のデータポータビリティが実現します。

ガバナンス:ユーザー自身がIDの主権を持つため、誰にもIDを剥奪されることがなく、発行元組織が消滅しても証明書は有効に機能し続けます。

| 特徴 | DID / VC | OAuth 2.0 / OIDC |

| 信頼モデル | 分散型(暗号と発行者を信頼) | フェデレーション型(IDプロバイダを信頼) |

| データ管理権 | ユーザー中心(保有者がVCを管理) | プロバイダ中心(IdPがデータを管理) |

| プライバシー | 高(選択的開示、ゼロ知識証明) | 低(IdPによるデータ相関のリスク) |

用途別に見る最適技術の選び方

各技術には最適な用途があり、DID/VCが万能薬というわけではありません。

解決したい課題に応じて適切な技術を選定することが重要です。

- OAuth 2.0:主に「認可」に利用。あるアプリが別のアプリのデータに限定的にアクセスする権限を与える場合に最適です。

- OpenID Connect (OIDC):主に「認証」に利用。「Googleでログイン」のように、既存IDで他サービスにログインする場合に適しています。

- FIDO:パスワードレス認証に特化。生体認証などで「本人であること」を強固に証明する場合に最も効果的です。

- mDL (モバイル運転免許証):公的な身分証明書のデジタル化に特化。年齢確認や公的手続きでの本人確認が主な用途です。

- DID/VC:複数の組織を横断して個人の属性(学歴、職歴、資格など)を証明する場合に最適です。プライバシー保護とデータの再利用性が重要な要件となる場合に強力な選択肢となります。

DID/VCの仕組みとは?

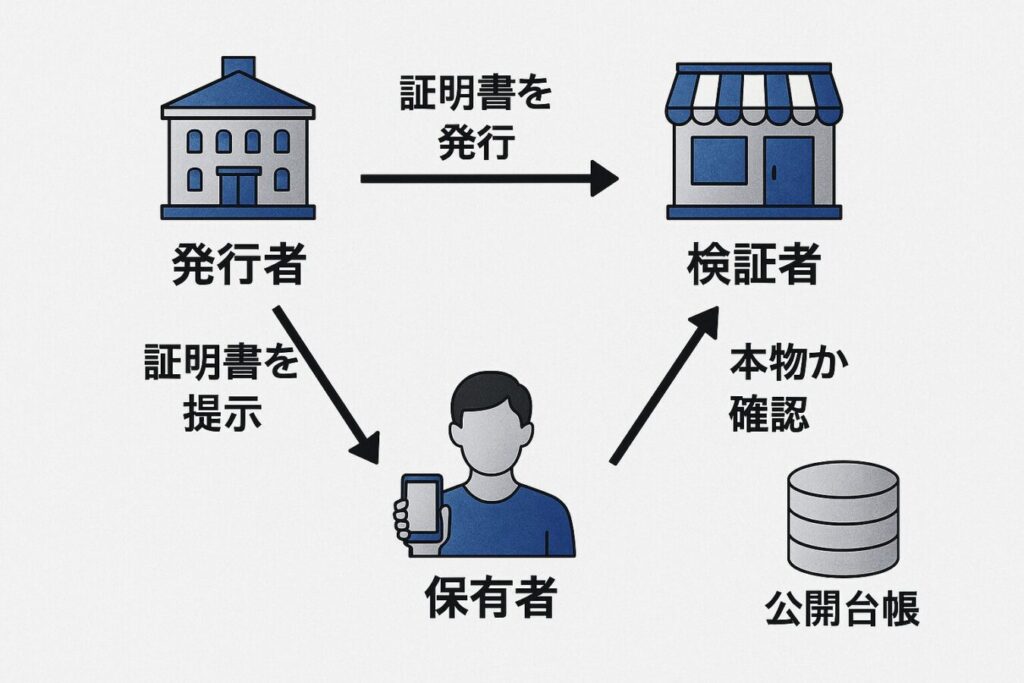

DID/VCのシステムは、「信頼の三角形」と呼ばれる発行者(Issuer)、保有者(Holder)、検証者(Verifier)の3者間のやり取りを、暗号技術とオープンな標準に基づいて実現します。

ここでは、DIDが解決され、VCが発行・提示・検証されるまでの一連の技術的プロセスをステップごとに解説します。

DIDドキュメント解決とVC発行プロセス

全体の流れは、DIDというIDを基盤として、それに関する具体的な証明(VC)が安全に流通する仕組みです。

- DIDの生成と登録:ユーザー(保有者)または組織(発行者)が、秘密鍵と公開鍵のペアを生成し、公開鍵情報を含む「DIDドキュメント」を作成します。そして、選択したDIDメソッドのルールに従い、ブロックチェーンなどのVerifiable Data Registry(VDR)に登録します。

- VCの発行 (Issuance):保有者が発行者(例:大学)に証明書(例:卒業証明書)を要求します。発行者は内容を確認後、VCを作成し、自身の秘密鍵でデジタル署名を行います。このVCが保有者のデジタルウォレットに送られます。

- VCの提示と検証 (Presentation & Verification):保有者は、検証者(例:就職先企業)にVCを提示します。検証者は、VC内の発行者のDIDを元にDIDドキュメントを取得し、そこに記載された公開鍵を使ってVCのデジタル署名を検証します。署名が有効であれば、VCが改ざんされていない本物であることが証明されます。

この仕組みのポイントは、検証者が発行者に直接問い合わせることなく、暗号技術だけでVCの正しさを検証できる点にあります。これにより、発行者のサーバーがダウンしていても検証が可能となり、システム全体の効率性と堅牢性が向上します。

スマートコントラクト連携の全体像

DID/VCの信頼基盤としてブロックチェーンを利用する場合、スマートコントラクトを連携させることで、検証プロセスを自動化し、より高度なユースケースを実現できます。

例えば、特定の資格VCを持つユーザーのみが参加できる分散型組織(DAO)の投票コントラクトや、KYC済みVCを持つユーザーのみが資産を取引できるDeFiプロトコルなどが考えられます。

実装時にはいくつかの留意点があります。まず、ブロックチェーン上での処理には手数料(ガス代)がかかるため、頻繁な更新を避けるなど、ガス代を最適化する設計が不可欠です。また、ブロックチェーンは透明性が高い一方、個人情報に繋がるデータを直接記録することはプライバシー保護の観点から避けるべきです。

このため、多くの実用的なシステムでは、DIDや失効情報のアンカー(目印)のみをオンチェーンに記録し、個人情報を含むVC本体はユーザーのウォレットなどオフチェーンで管理するハイブリッドアーキテクチャが採用されています。

これにより、ブロックチェーンの信頼性とオフチェーンのプライバシー・コスト効率を両立させることができます。

DID/VCに取り組むメリット・デメリットとは?

DID/VCの導入は、企業に大きな変革をもたらす可能性を秘めていますが、同時に新たな課題も伴います。ビジネス、技術、法規制の観点から、そのメリットとデメリットを客観的に評価することが導入判断には不可欠です。

導入メリット:コスト削減・UX向上・コンプライアンス強化

コスト削減:最大のメリットの一つです。特に金融機関の顧客確認(KYC)プロセスでは、一度発行されたVCを複数の機関で再利用することで、オンボーディングコストを大幅に削減できます。民間レポートでは、デジタル ID/再利用可能 KYC の導入で オンボーディング関連コストを “最大 90 % まで削減し得る” との試算が示されています。また、パスワード管理やリセット対応に関するヘルプデスクの負荷軽減も期待できます。

ユーザー体験(UX)の向上:ユーザーはサービスごとにアカウントを作成し、個人情報を繰り返し入力する手間から解放されます。デジタルウォレット一つで様々なサービスにシームレスにアクセスできるようになり、顧客満足度の向上に繋がります。The Independent(2021 年 8 月 4 日 Business Reporter 記事)によれば、Truu 社の Digital Staff Passport のパイロットで 従来「数日」を要した臨床スタッフのオンボーディング確認が「数分」に短縮できる と医師らが言及しています。

コンプライアンス強化:GDPRなどが求める「データ最小化」や「本人の同意」といった原則が、DID/VCの仕組みには設計段階から組み込まれています。ユーザーが自身のデータを管理するため、コンプライアンス対応が効率化されます。

デメリット:初期コスト・標準化遅延・規制不透明性

初期導入コストと技術的複雑性:新しい技術スタックの導入には、システム開発やインテグレーションのための初期投資が必要です。また、ブロックチェーンや暗号技術に関する専門知識を持つ人材の確保が課題となる場合があります。

標準化の遅延と相互運用性の課題:W3Cによるコア標準は確立されましたが、周辺技術の標準化はまだ進行中です。異なるベンダーのウォレット間で完全な相互運用性が確保されていないケースもあり、エコシステム全体の成熟には時間が必要です。

法規制の不透明性:DID/VCに関する法制度は多くの国でまだ整備途上です。発行されたVCが法的にどのような効力を持つのか、事故の際の責任分界点はどこかなど、法的な不確実性がリスクとなり得ます。

これらのリスクを低減するためには、導入初期にPoC(概念実証)のスコープを限定し、特定のユースケースで費用対効果を検証することが重要です。また、業界コンソーシアムへの参加を通じて最新動向を把握し、柔軟なシステム設計を心がけることが求められます。

DID/VCの業界別ユースケース5選

DID/VCは、理論的な可能性だけでなく、既に様々な業界で具体的な価値を創出し始めています。ここでは、金融、ヘルスケア、教育、行政、サプライチェーンの5つの主要分野における代表的なユースケースと、それによってもたらされる効果を紹介します。

金融業界:KYC高度化で口座開設を即時化

ユーザーが一度、銀行Aで厳格な本人確認(KYC)を完了し、「KYC済みVC」を受け取ります。その後、証券会社Bで口座を開設する際に、このVCを提示するだけで本人確認が完了します。

これにより、ユーザーは面倒な手続きを繰り返す必要がなくなり、口座開設が数日から数分に短縮されます。金融機関側は、顧客一人あたりのKYCコストを大幅に削減できるだけでなく、なりすましや書類偽造のリスクも低減できます。

ヘルスケア業界:電子カルテ共有で診療効率向上

患者が自身のスマートフォン上のウォレットで、複数の医療機関から発行された診療情報や処方箋などのVCを管理します。別の病院を受診する際に、患者自身の同意に基づき、必要な医療情報だけを医師に提示します。

これにより、医師は正確な情報に迅速にアクセスでき、医療の質が向上します。患者は自身のセンシティブな医療情報を自ら管理し、プライバシーを強力に保護できます。

教育業界:学歴証明のデジタル化で留学手続きを簡素化

大学が卒業生に対し、卒業証明書や成績証明書をVCとして発行します。卒業生は、海外の大学院への出願や就職活動の際に、このVCをオンラインで提出します。

提出先の機関は、大学に問い合わせることなくVCの正当性を即座に検証できるため、書類の郵送や国際間での確認作業が不要になり、手続きが大幅に迅速化・簡素化されます。

偽造が困難なため、経歴詐称も防止できます。

行政:住民票VC化で窓口レス行政を実現

自治体が住民に対し、住民票の写しなどをVCとして発行します。住民は、銀行口座の開設など証明書が必要な手続きの際に、事業者にスマートフォンからVCを提示するだけで済みます。

これにより、住民は市役所の窓口に行く手間が省け、行政側も証明書の発行・郵送コストを削減できます。事業者はVCを即時検証できるため、手続き全体の時間が短縮されます。

サプライチェーン:真贋証明でブランド価値を保護

高級ブランド品や医薬品など、真贋性が重要な製品に一意のDIDを割り当てます。製造から販売までの各段階で、関係者が製品の状態を証明するVCを発行し、ブロックチェーンに記録します。

消費者は製品のQRコードをスキャンすることで、その製品が本物であり、正規ルートで流通してきたことを確認できます。

これにより、偽造品を防止しブランド価値を保護するとともに、追跡コストの削減にも繋がります。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

DID/VCの最新活用事例3選

DID/VCは理論や実証実験の段階を越え、国内外の先進企業によって具体的なビジネス価値を創出する事例が登場しています。

ここでは、2024年から2025年にかけて注目される3つの導入事例を成功要因とともに解説します。

共同印刷「ハイブリッド型デジタル学生証プラットフォーム」

共同印刷は複数の大学と連携し、学生証をVCとしてスマートフォンアプリ上で発行・管理するプラットフォームを展開しています。

これにより、物理カードが不要となり、学生はスマートフォン一つで本人証明、出欠確認、学内施設への入退室が可能になります。

NTTデータ:Web3本人確認プラットフォームでKYC高速化

NTTデータは、DVCCでDID/VC の PoC を実施中で、”Entra Verified ID”は技術選択肢の一つとして研究段階です。

一度信頼できる機関で本人確認を行った結果をVCとして発行し、ユーザーが他のサービスを利用する際にそのVCを提示することで、KYCプロセスを瞬時に完了させます。

マースク:国際物流のコンテナトレーサビリティ強化

Maerskは、GSBNなど他コンソーシアムと連携し、ブロックチェーンを活用した可視化を継続しています。

この仕組みでは、各貨物やコンテナにDIDを割り当て、輸送の各段階でVCを発行することでトレーサビリティを強化しています。

これにより、貨物の全プロセスがリアルタイムで可視化され、情報の信頼性が向上し、通関手続きの迅速化などによるコスト削減が実現します。

成功要因は、多数の利害関係者が関与する国際物流において、ブロックチェーンとDID/VCの「信頼のインフラ」としての価値を最大限に活用した点です。

DID/VC業界の最新動向と今後の展望

DID/VCを取り巻く環境は、技術、市場、法規制の各方面で急速に進化しています。

企業の担当者はこれらの最新動向を把握し、中長期的な視点で戦略を策定することが重要です。

市場規模と投資動向のアップデート

分散型ID市場は、驚異的な成長率で拡大すると予測されています。

複数の調査会社が同様のトレンドを報告しており、例えばGrand View Research社は、2030年には市場規模が1,020億ドルに達し、年平均成長率(CAGR)は90.3%にのぼると予測しています。

この急成長の背景には、増加するデータ漏洩への対策、既存ID管理の非効率性、そしてユーザーが自身のデータをコントロールしたいという強い要求があります。

MicrosoftやIBMといった大手IT企業も多額の投資を行っており、Web3やメタバースの発展も市場拡大を後押ししています。

国内外の法規制・コンソーシアム動向

DID/VCの普及には、技術標準だけでなく、法的な枠組みと社会的な合意形成が不可欠です。

世界各国でルール作りが活発化しており、特に注目すべきはEUの「eIDAS 2.0」です。

これは、全加盟国市民が利用できる「欧州デジタルアイデンティティウォレット(EUDI Wallet)」の導入を目指すもので、2026年頃からの本格展開が予定されており、グローバルスタンダードとなる可能性があります。

日本では、デジタル庁が主導する「Trusted Web」構想が推進されており、その中核技術としてDID/VCが位置づけられています。

官民一体での社会実装に向けた議論が進んでおり、このような政府主導の動きが、DID/VCの本格的な普及を加速させる鍵となるでしょう。

DID/VCに必要な技術は?

DID/VCシステムを構築するには、複数の技術要素を適切に組み合わせる必要があります。

主要なコンポーネントは、DIDの実装方法を定める「DIDメソッド」、VCの発行・検証機能を持つ「VCライブラリ」、ユーザーが鍵とVCを管理する「デジタルウォレット」、発行者が秘密鍵を安全に管理する「鍵管理システム(KMS)」、そして必要に応じてオンチェーン検証を行う「スマートコントラクト基盤」です。

主要オープンソース/SaaSの比較

DID/VCエコシステムは、特定のベンダーに依存しないオープンソースソフトウェア(OSS)と、導入を容易にするSaaSの両輪で発展しています。選択肢は多岐にわたりますが、ここでは代表的なものを紹介します。

| 製品/OSS | 分類 | 特徴 | サポート | ライセンス |

| Microsoft Entra Verified ID | SaaS | Microsoft Entra IDと統合されたマネージドサービス。did:webを主に使用。 | 商用サポート | 商用 |

| Privado ID (旧Polygon ID) | SaaS/SDK | ゼロ知識証明を活用したプライバシー保護に強み。Polygon基盤。 | 商用サポート | オープンソース/商用 |

| walt.id | OSS | Kotlinベースの包括的なIDスタック。マルチプラットフォーム対応。 | コミュニティ/商用 | Apache 2.0 |

| Hyperledger Aries/Indy | OSS | Linux Foundationのプロジェクト。企業向けの実績が豊富。 | コミュニティ/商用 | Apache 2.0 |

選定の際は、ユースケースで求められる分散性のレベル、開発チームの技術スキル、サポート体制の必要性、そしてライセンス費用などを総合的に考慮する必要があります。

セキュリティベストプラクティス

DID/VCシステムの信頼性はセキュリティ設計に大きく依存します。秘密鍵の厳重な保護は最重要課題です。発行者はHSM(Hardware Security Module)やクラウドKMSを利用し、鍵へのアクセスを厳格に管理すべきです。

DIDと鍵のローテーションも重要です。定期的に鍵ペアを更新する仕組みを導入することで、万が一鍵が漏洩した際の影響を限定できます。

また、発行したVCを無効化する失効(Revocation)メカニズムの実装は必須です。検証者はVCを検証する際に必ず最新の失効状態を確認するプロセスを組み込む必要があります。

最後に、操作ログを安全に記録・保管する監査ログの適切な管理により、不正追跡や原因究明が可能になります。

DID/VCに取り組む際のステップとは?

DID/VCの導入は、単なる技術実装ではなく、ビジネスプロセスの変革を伴う戦略的プロジェクトです。成功のためには、課題整理から本番運用までを計画的に進める必要があります。

ステップ1:課題定義と関係者合意

プロジェクトの成否は、この最初のステップで決まります。

技術導入そのものを目的にするのではなく、「顧客のオンボーディングに時間がかかり離脱率が高い」など、解決すべき具体的なビジネス課題を特定することから始めます。

次に、その課題に対して「オンボーディング時間を50%削減」といった具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定します。

そして、ビジネス、IT、法務など関連する全てのステークホルダーを早期から巻き込み、プロジェクトの目的と期待効果について合意形成を図ることが極めて重要です。

ステップ2:技術検証(PoC)

PoC(Proof of Concept:概念実証)は、本格開発の前に、小規模な環境で技術的な実現可能性とビジネス上の有効性を低コストかつ短期間で検証するプロセスです。

「特定の部門の新入社員向けにデジタル社員証を発行し、社内システムへのログインを試みる」など、検証範囲を具体的に絞り込みます。

「技術的に可能か」「ユーザーにとって有用か」「費用対効果は見込めるか」といった評価項目と成功基準を事前に定義し、客観的に評価します。

PoCを通じて本格導入に向けたリスクや課題を洗い出すことが目的です。

ステップ3:本番展開と運用体制構築

PoCで有効性が確認できたら、段階的に本番環境へ展開します。

まずは限定的なユーザーを対象としたパイロット導入から始め、フィードバックを収集しながらシステムを改善し、徐々に対象範囲を拡大していくアプローチがリスクを低減します。

同時に、システムの可用性などを定めたSLA(サービス品質保証)の設定、ユーザーからの問い合わせに対応するサポート体制の構築、そして定期的なセキュリティ監査の実施など、継続的な運用体制を構築することが不可欠です。

特に、ユーザーが秘密鍵を紛失した場合の安全なアカウントリカバリー手順の提供は、信頼を維持する上で重要となります。

DID/VCに関するFAQ(よくある質問)

このセクションでは、企業の企画・開発担当者がDID/VCの導入を検討する際によく抱く疑問について、簡潔かつ明確に回答します。

専門用語の定義から、技術的な前提条件、コスト感まで、実務的な判断に役立つ情報を提供します。

DIDは何の略称ですか?

DIDは「Decentralized Identifier」の略称で、日本語では「分散型識別子」と訳されます。

これは、特定の企業や政府のような中央集権的な管理機関に依存せず、個人や組織が自身で生成・所有・管理できる、世界で唯一の識別子です。

この「自己主権」の概念が、DIDの最も重要な特徴です。

VCと従来のデジタル証明書の違いは?

VCと、WebサイトのSSL/TLS通信で使われる従来のデジタル証明書(X.509証明書)は、目的と信頼モデルが異なります。

X.509証明書は主にサーバーの身元を証明し通信を暗号化するために使われます。

一方、VCは個人や組織の「属性」(学歴、職歴など)を証明するためのものであり、保有者が情報をコントロールしやすい分散型の信頼モデルを採用しています。

ブロックチェーンは必須ですか?

いいえ、ブロックチェーンはDID/VCを実現するための必須要件ではありません。

ブロックチェーンはDIDドキュメントを記録する台帳(VDR)の一つの選択肢ですが、「did:web」のように既存のWebサーバーを利用する方法もあります。

これは低コストで導入が容易なため、多くの企業にとって現実的な選択肢となっており、ユースケースの要件に応じて選定すべきです。

DID/VCについてまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、did vc とはについて以下の内容について紹介してきました。

- DID/VCはユーザーが情報を主権的に管理する「自己主権型アイデンティティ」を実現する技術であること。

- 企業にとってはコスト削減、UX向上、セキュリティ強化などの大きなメリットがあること。

- 金融、ヘルスケア、教育など幅広い業界で具体的なユースケースと導入事例が登場していること。

- 導入は「課題定義」「PoC」「本番展開」のステップで進めることが成功の鍵であること。

- 市場は世界的に急成長しており、EUや日本の政府主導の動きが普及を後押ししていること。

DID/VCは、これまでのID管理のあり方を根本から変革し、企業とユーザー双方に利益をもたらすポテンシャルを秘めた技術です。

コスト削減や顧客体験の向上といった直接的な効果だけでなく、データ漏洩リスクの低減やコンプライアンス対応の効率化など、ビジネス基盤を強化する上でも重要な役割を果たします。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。