2025年9月、東京・高輪にて、日本におけるステーブルコイン実装の最前線を議論する「Japan Stablecoin Summit 2025」が開催された。

当社Pacific Meta、TOKI FZCO、Progmat, Inc.の共同主催により実現した本イベントには、金融庁やステーブルコイン発行事業者のJPYCをはじめ、メガバンク、ブロックチェーンプラットフォーム、事業会社など、国内外の業界をリードするプレイヤーが一堂に会した。ブロックチェーン業界、金融機関など様々な分野から300名が来場し、盛況のうちに幕を閉じた。

2023年6月の改正資金決済法施行以降、日本でもステーブルコインの法整備が進んできた。そして2025年8月、JPYCが国内初の電子決済手段型ステーブルコイン発行事業者として金融庁の登録を取得。この歴史的な第一歩を踏み出した今、業界は「発行」に向けた準備と「実装」に向けた議論の両方が並行して模索されているフェーズにある。

本イベントでは、ステーブルコインに関する3つのパネルディスカッションを通じて、規制対応の実務、具体的なユースケース、そしてチェーン選定における考察まで、多角的な議論が展開された。

黎明期ならではの課題が山積する一方で、ステーブルコインの実装と普及に向けた道筋が、具体的な議論を通じて浮き彫りになった。以下、当日の模様を詳しくレポートする。

イベント概要

- イベント名: Japan Stablecoin Summit 2025

- 開催日: 2025年9月10日

- 会場: KDDI株式会社 高輪オフィス

- 主催: 株式会社Pacific Meta、TOKI FZCO、Progmat, Inc.

- 来場者数: 約300名

※本イベントは2025年9月に開催されました。記載の情報は開催当時のものです。

Pacific Metaによるオープニング兼キーノートセッション

登壇者

- Pacific Meta CEO 岩崎 翔太

- Pacific Meta 金融事業開発部 統括 日座 正和

─自らも「実験の場」となり、ステーブルコインの社会実装に挑む

イベントの冒頭、当社CEO岩崎と金融事業開発部統括の日座によるキーノートでは、当社のこれまでの取り組みとステーブルコインの実践的な活用事例を紹介した。

当社では自社資産の運用にステーブルコインを活用し、年間換算で約9%の利回りを実現している。さらに、海外法人との取引や外注費の支払いなど、日常的な事業活動にもステーブルコインを導入し、グローバルパートナーとの送金・決済を効率化している。

このように当社は、まず自らがブロックチェーンの社会実装を「実際に使う立場」として試みることで、金融×Web3領域における”実験の場”となることを目指している。

ステーブルコインをはじめとするブロックチェーン活用のリアルな課題を解きながら、企業の垣根を越えて次のスタンダードをつくっていく方向性は、本イベント全体を貫くテーマにも通じていた。

スポンサー各社によるキーノートセッション

登壇者

■ JPYC

代表取締役 岡部 典孝 氏

■ Sui

Partnership / Strategic Initiatives Lead, Japan 柏木 ケン 氏

■ Cosmos

Cosmos / Interchain Labs Co-CEO Maghnus Mareneck 氏

■ 新韓銀行(Shinhan Bank)※スポンサー企業FairSquareLabに代わり登壇

Head of Blockchain & Digital Asset Business Byung-Hee Kim 氏

続いて、スポンサー企業によるキーノートセッションが行われた。

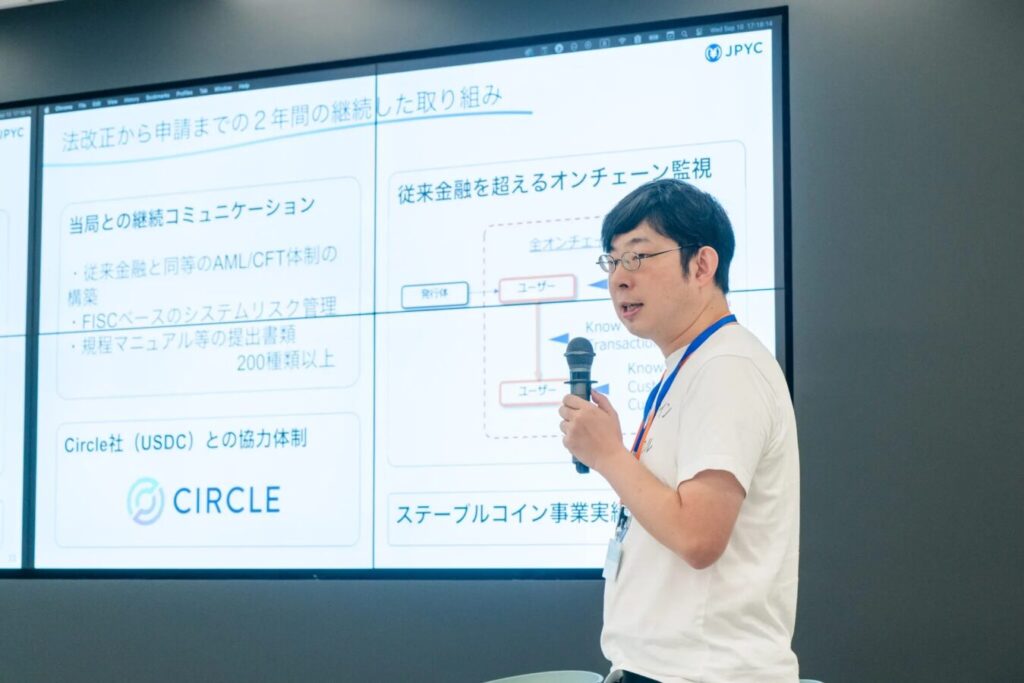

国内初のステーブルコイン発行ライセンスを取得したJPYCの岡部氏は、2019年の設立から約4年半の歩みと、今秋の正式リリースに向けた展望を語った。

レイヤー1ブロックチェーン「Sui」を開発するMysten Labsの柏木氏は、Suiのオブジェクト指向設計による高速・低コスト処理の優位性を強調し、ステーブルコイン領域における具体的なユースケースを紹介した。

クロスチェーン相互運用基盤「Cosmos」を開発するInterchain LabsのMareneck氏は、IBCによるクロスチェーン構造と金融インフラとしての可能性を示した。 一方、韓国のShinhan BankのKim氏は、CBDC実証実験の成果、デジタル通貨の未来、そして日韓協力の重要性を訴えた。

これらのキーノートを経て、イベントは本格的なパネルディスカッションへと移行した。

パネルディスカッション1「ステーブルコイン発行企業に聞く、今までとこれから」

登壇者

- 三井住友銀行 デジタル戦略部 上席推進役 下入佐 広光 氏

- JPYC 代表取締役 岡部 典孝 氏

- 金融庁 暗号資産・ブロックチェーン イノベーション参事官 今泉 宣親 氏

- Progmat CSO 竹澤 友輔 氏

- 日本経済新聞 副編集長 関口 慶太 氏(モデレーター)

最初のセッションでは、日本初のステーブルコイン発行事業者であるJPYCの岡部氏をはじめ、金融庁、メガバンク、インフラ提供企業それぞれの視点から、発行までの道のりと今後の展望が語られた。

日本初のステーブルコイン発行承認までの道のり

「ハードルだらけでした」と岡部氏が振り返る発行承認までの道のり。最大の課題となったのは、ゼロ金利環境だった。「ゼロ金利が続く中で、採算が合わない状況でした。財務を強化しても本当に大丈夫かという不安が常にありました」

ステーブルコインの収益源は、裏付け資産として保有する短期国債等の運用益だ。「ゼロ金利で発行した場合、収入はゼロになる。金利が0.1%でも1兆円発行して10億円。これもなかなか厳しい」という岡部氏の説明は、日銀の金融政策転換がいかに重要だったかを物語る。

下入佐氏(三井住友銀行)も同様の見解を示した。「ステーブルコインを見ていると、サークル社がビジネスモデルを徹底的に研究しているのがわかります。彼らのマネタイズポイントは運用益です。しかし、これを円でやったらどうなるか。まったくワークしません。社内で説明しても『赤字を垂れ流すのか』と言われます。金利がある世界になったことで、ようやく社内で検討を進められるようになりました」

金融庁の今泉氏は、規制当局の視点を加えた。「登録審査では、ビジネスが持続可能であることを確認する必要があります。金利は要素の一つですが、それだけではありません。体制構築や市場リスク管理も含めて総合的に判断します」

資金移動業型と信託型―用途で分かれるステーブルコインの設計思想

改正資金決済法で認められた第二種資金移動業では、一日あたり100万円という送金上限がある。

岡部氏は「ユースケースには限られる面がある。今後は規制緩和が必要かもしれない」としつつも、「セルフウォレット間であれば無制限に送れる。まずはできる範囲でユースケースを増やし、規制が緩和されたり上位ライセンスを取得したりして、できることを広げていきたい」と現実的な展望を示した。

Progmatの竹澤氏は、ステーブルコインの「型」による違いを強調した。「JPYCのような資金移動業型と、Progmatが実施しようとしている信託型では、用語は似ていても必要なエコシステムやオペレーションは全く異なる。完全に別物として設計する必要があります」

資金移動業型は個人向けリテール決済に適している。一方、信託型は法人決済やインターバンク取引、クロスボーダーの貿易決済に強みを持つ。竹澤氏は「銀行や大企業にとって、ステーブルコインの基本的な利点は即時決済が可能であること。特に国をまたいだり遠距離で行う場合に、その本質的な価値が発揮される」と説明した。

金融庁も「共創」の一員へ—発行の先に広がるステーブルコインの可能性

今泉氏(金融庁)は、ステーブルコインの本質的な価値は「発行」そのものではなく、その周辺で生まれるイノベーションにあると指摘した。

「ステーブルコインといえば発行に目が行きがちですが、発行すること以上に、その周辺でさまざまなイノベーションやチャレンジが始まることが重要です。従来であれば銀行やクレジットカード会社が支配していた世界に、少し違う角度からさまざまなプレイヤーが参入できる。ブロックチェーンはDVP決済(Delivery versus Payment)のようなさまざまな決済を容易にし、新しいタイプの決済や商流情報を組み合わせたサービスが可能になる。金融以外の分野でもイノベーションが進むのではないか」

この発言は、金融庁もまた、業界の各プレイヤーとともにイノベーションを促進していく一員であることを示すものだった。

パネルディスカッション2「ステーブルコインで何が便利になるのか?」

第2セッションでは、具体的なユースケースの観点から、ステーブルコインが社会にもたらす価値と、普及に向けた課題が議論された。

登壇者

- 商工組合中央金庫 国際部 国際業務企画グループ 次長 山口 裕之 氏

- Slash Vision Labs CEO 佐藤 伸介 氏

- コナミデジタルエンタテインメント 制作部 部長 金友 健 氏

- Sui Partnership / Strategic Initiatives Lead, Japan 柏木 ケン 氏

- Datachain ステーブルコイン事業 事業開発シニアマネージャー 中野 達之 氏(モデレーター)

国際送金の課題を解決する「瞬時かつダイレクトな決済」

まず口火を切った商工中金の山口氏は「国・地域ごとに決済システムや稼働時間が異なり、複数の仲介者を経由する”資金のバケツリレー”が発生している」と指摘。「ステーブルコインによって瞬時かつダイレクトな決済が可能になれば、スピードと手数料の課題を解決できる」と述べた。

また、G20が掲げる「2027年末までに国際送金の75%を1時間以内に着金させる」という目標に触れ、「現状では実現が難しい。だからこそ銀行としてステーブルコイン活用を検討している」と語った。

ステーブルコインが実現する「現金に依存しない決済の未来」

リテール決済の観点から登壇したSlash Vision Labsの佐藤氏は、シンガポールでの生活経験を踏まえ、海外では既にステーブルコイン決済が日常化しつつある現状を紹介。

「PayPayとの違いは何か?」という問いに対し、佐藤氏は明快な答えを示した。「ステーブルコインは『お金のインターネット』だと思う。現金が真ん中にある必要はない。今後は真ん中にステーブルコインが来て、現金は決済手段のひとつとして周縁に位置するのでは」

またその実現には、「リテール側のユースケース拡大」と「既存金融機関の理解促進」の両輪が必要だと強調した。

一過性で終わらせない—業界横断でスタンダードを作る重要性

Suiの柏木氏は、ステーブルコインを一過性のトレンドで終わらせないために、長期的な決済・送金手段としてとらえるべきであると提言した。

また、ゲーム業界の立場から登壇したコナミデジタルエンタテインメントの金友氏は、Web3ゲームの課題として「取引が暗号資産に偏り、円に換える手間がある」と指摘した。 「ステーブルコインで受け取れるようになれば、普段使っている通貨がすぐに手に入る。利用者はそれがデジタルか否かを意識する必要も本来はない」と述べ、ユーザー体験観点の重要性を強調した。

一方で、来年には複数の銘柄・チェーンでステーブルコインが発行される見通しを踏まえ、「会社や業態の垣根を越えてスタンダードを作る必要がある」とも指摘。技術・法整備の両面で業界全体が足並みを揃えることが重要だと訴えた。

「いつまでに、どんな仕組みで実現すべきかが誰にも見えていない。だからこそ、立場を越えて一緒にゴールを定める必要がある」

金友氏の発言は、今まさにゼロから新しい金融インフラを形づくろうとしている業界全体に向けたメッセージでもあった。

技術、ビジネスモデル、規制、そしてユーザー心理。本セッションで、多様な視点からの意見を通じて、ステーブルコイン普及には業界横断の協力と、実装に向けた具体的な行動が不可欠であることが明らかになった。

パネルディスカッション3「What are the criteria for selecting a chain?」

登壇者

- COSMOS(Interchain Labs) Co-CEO Maghnus Mareneck 氏

- Aptos Head of Payments & Business Development Alex Heuer 氏

- Consensys Director of Developer Relations Francesco Andreoli 氏

- FairSquare Lab CEO Joon-Hong Kim 氏

- Sunrise Co-Founder 木村 優 氏(モデレーター)

最終セッションは英語で行われ、グローバルな視点からブロックチェーン選定の基準について議論が交わされた。

チェーン選定は「ユースケース次第」

冒頭、韓国の金融機関を代表して登壇したKim氏は、選定時に考慮すべき要素として

- スケーラビリティ

- クロスチェーンの相互運用性

- KYCやマネーロンダリング対策といった金融コンプライアンス

- エコシステムの成熟度

を挙げた上で、「単一の正解はなく、どの通貨をサポートするのか、どんな目的を持つのかによって最適解は変わる」と述べた。

これを受けてHeuer氏(Aptos)は、「Aptosは決済や高頻度取引、ストレージに特化している。決済中心のユースケースならEthereumよりも理にかなっているかもしれない」とコメント。

実際、Aptosは米ワイオミング州が独自のステーブルコインを発行した際、約70のブロックチェーンを評価する提案依頼(RFP)で、速度・セキュリティ・分散化・実績の各項目で最高得点を獲得。Solanaと並び最上位に選ばれたという。

一方で「ゲーム分野専用のステーブルコインなら、その領域で実績のある別チェーンを選ぶべき」とも指摘し、“適材適所の選択”を強調した。

開発者支援と規制のバランス

Andreoli氏(Consensys)は、ステーブルコインを単なる決済手段ではなく「エコシステムとしての基盤」と捉え、開発者が安心して構築・拡張できるツール群の重要性を強調した。

一方Heuer氏は、「金融機関が求めるのは特定ユースケースに特化した製品であり、パブリックチェーンの開放性と規制遵守の間でバランスを取る必要がある」と述べ、業界が直面する根本的なジレンマに言及した。

チェーン間接続で分断を解消

Mareneck氏(Cosmos)は、「企業や政府がそれぞれ独自のチェーンを構築する時代には、それらをつなぐ共通基盤が必要になる」と語り、IBC(Inter-Blockchain Communication)による相互運用性の重要性を説いた。

Cosmosは南米3カ国の政府と協力し、各国が発行するステーブルコインをIBCでつなぎ、国境を越えた決済を実現しているという。

目的に応じた最適なチェーン選択の重要性

モデレーターの木村氏が「今後3〜5年で最も重要になる要素は何か?」と問いかけると、登壇者たちは次のように答えた。

- Heuer氏(Aptos):「相互運用性が鍵。今後さらに多くのステーブルコインが登場する中で、スピードと信頼性が勝敗を分ける」

- Andreoli氏(Consensys):「エコシステムの断片化が進む中で、ユーザーが複雑な操作を意識せずに使えるシンプルな仕組みが必要」

- Kim氏:「人々は慣れたものを使い続ける。普及には銀行など金融機関の関与が不可欠で、より強固なコンプライアンスが求められる」

登壇者の見解は一見異なるが、共通点があった。

それは「万能なチェーンは存在せず、目的に応じて最適な選択を行うべき」という認識だ。

また、プログラマビリティ・セキュリティ・流通戦略・経済性という4つの観点からチェーンを比較・評価することの重要性も共有された。今後の競争では、「特定分野に特化し、明確なユースケースを提示できるか」が鍵になるという。

Heuer氏の「相互運用性」、Andreoli氏の「シンプルさ」、Kim氏の「コンプライアンス」—この3つは互いに補完し合う要素だ。相互運用性を実現するにはシンプルな設計が必要であり、金融機関を巻き込むには規制遵守が欠かせない。

こうした統合的な視点こそが、グローバルなブロックチェーン業界が直面する多面的な課題を解く鍵となる。日本のステーブルコイン市場が成長する上でも、国際的な潮流と技術トレンドを的確に理解することの重要性が示された。

クロージングトーク―「この変革はもう戻らない。ステーブルコインがこの変革の中心にあることは間違いない」

登壇者

- TOKI Founder 石川 大紀 氏

イベントの締めくくりには、共催企業であるTOKI FZCOの代表・石川氏が登壇。

複数チェーン間での資産接続とセキュリティ基盤を提供するTOKIのソリューションを紹介したうえで、 本イベント全体を総括するメッセージを送った。

「市場はWeb3から実際のビジネスユースケースへとシフトしており、本格的な変革がすでに始まっています。今日この場に立って、改めてそれを実感しています。」

750名を超える登録者、300名以上の来場者という数字は、このテーマへの関心の高さを裏付けるものとなった。

最後に石川氏は次のように呼びかけた。 「ユーザーとしてアプリケーションを利用したり、ステーブルコインを発行する形でこの変革に参加できます。自らの強みを生かしてエコシステムに関わることが重要です。今日ここに集まった皆さんと共に、この変革を加速させていきたいと思います。」

日本のステーブルコイン市場の新たな幕開けを象徴する本イベントは、クロージングトークとネットワーキングセッションをもって閉会した。

技術、規制、ビジネス—それぞれの分野で活躍するプレイヤーが一堂に会し、課題と可能性を共有した本イベントは、今後の市場形成に向けた確かな一歩となった。

ブロックチェーン導入ならPacific Metaへ

ステーブルコインの活用・ブロックチェーン技術の導入にご興味のある方は、ぜひPacific Metaまでお問い合わせください。

Pacific Metaは、ブロックチェーン技術を活用した新規事業の立ち上げから開発、マーケティングまでを一気通貫で支援しています。 ステーブルコイン領域では、私たち自らが金融×Web3領域の”実験の場”となり、自社資産の運用や国際送金に実際にステーブルコインを活用しています。 このような取り組みから得られた知見や、ブロックチェーン専門家としての豊富な知識を活かし、発行・管理から実ビジネスへの実装まで、包括的なサポートを行っています。

支援内容例

- ステーブルコイン導入支援:規制対応から技術実装まで、ワンストップでサポート

- ブロックチェーン基盤構築:お客様のビジネスに最適なチェーン選定とシステム設計

- コンプライアンス対応:金融規制に準拠した安全・安心な運用体制の構築

- ユースケース開発:決済、送金、資産管理など、具体的なビジネス活用の企画・実装

専門チームが貴社のビジネス課題に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。

ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。