今週のWeb3業界は、技術的なトピック以上に、「いかにして一般消費者にサービスを浸透させるか」というビジネスの核心に迫る動きが目立ちました。特に国内ではメルカリが暗号資産をより身近な存在へと変える一手を見せ、海外では金融大手が既存のサービスとWeb3を繋ぐ動きを加速させています。

一方で、NTTグループがウォレット事業から撤退するなど、大企業であってもWeb3ビジネスの難しさが浮き彫りになる事例も報じられました。本記事では、これらのニュースの裏側を読み解き、皆様の事業開発や経営戦略に繋がるインサイトをお届けします。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

今週のピックアップニュース

今週は、国内大手企業によるWeb3の具体的なビジネス活用事例が際立つ1週間でした。消費者に最も近いサービスから、IPビジネスの未来、そしてブランド体験の新しい形まで、特に注目すべき3つのニュースを深掘りします。

メルカリが暗号資産を「毎日の貯金」へ、少額からの積立機能でマスアダプション加速

フリマアプリ「メルカリ」の子会社であるメルコインが、アプリ内の「暗号資産つみたて機能」に「毎日つみたて」オプションを追加したことを発表しました。この新機能により、ユーザーはビットコインなどの暗号資産を、毎日1円からという極めて少額から自動的に積み立て購入することが可能になります。

この動きは、国内最大級のCtoCプラットフォームという巨大な顧客基盤を背景に、暗号資産を専門的な投資対象から、より身近な「長期的な資産形成の手段」として一般層に定着させようとするメルカリの明確な戦略を示しています。

■ パシメタ編集部のコメント

メルカリのこの一手は、Web3が一部の技術者や投資家のものではなく、誰もが使う「当たり前」のツールになる未来を大きく加速させます。

これまで「難しい」「怖い」といったイメージが先行していた暗号資産を、「毎日の貯金」という日常的な行為に落とし込むことで、心理的なハードルを劇的に下げています。

カルビーと博報堂、咀嚼音を楽曲にする「じゃがレコード」第2弾。Web3で深化するブランド体験

博報堂のWeb3専門会社である博報堂キースリーが、カルビー、blowoutと共に、ユニークなマーケティングプロジェクト「じゃがレコード」の第2弾楽曲を公開しました。このプロジェクトは、「じゃがビー」や「堅あげポテト」を食べるときの音(タベオト)をサンプリングして楽曲を制作するというものです。単なる楽曲リリースに留まらず、NFTの配布やファンとの共創コミュニティ形成など、Web3技術を活用してブランドとファンの関係性を深める狙いがあると考えられます。

■ パシメタ編集部のコメント

一見するとユニークな企画ですが、その本質は「ブランド体験のデジタルアセット化」です。商品の「音」という無形の体験価値を、楽曲やNFTという形でファンと共有し、共に楽しむ。これは、一方的に広告を投下する従来型のマーケティングから、顧客を巻き込んで価値を共創するWeb3型マーケティングへのシフトを象徴しています。

このようなユニークな「体験価値」をNFTやトークンと結びつけることで、従来の広告とは全く異なる、エンゲージメントの高い新しいマーケティング施策を企画できる可能性があります。

gumi、ブロックチェーン事業を経営の柱に据え時価総額1000億円を目指す新方針

モバイルゲーム大手の株式会社gumiが、2026年4月期に税引前利益25~40億円、時価総額1000億円を目指す新たな事業方針を発表しました。この中で注目すべきは、主力のモバイルゲーム事業の黒字化と共に、ブロックチェーン事業への投資を強化し、経営の柱の一つに据えるという点です。

gumiは日本のゲーム業界の中でも早期からブロックチェーン分野に投資・開発を行ってきたパイオニアであり、今回の発表は、ブロックチェーン事業を実験的な取り組みから本格的な収益事業へと育成していくという同社の強い意志の表れです。

■ パシメタ編集部のコメント

ゲーム業界の雄であるgumiが、ブロックチェーン事業を経営戦略の核に据えたことは、自社でIP(知的財産)を保有する全ての企業にとって重要なマイルストーンです。

キャラクターやブランド、コンテンツといったIPは、もはや単なるライセンスビジネスの源泉ではありません。ブロックチェーン上でファンと直接繋がるコミュニティを形成し、NFTなどを通じて新たな経済圏を生み出すための「種」となり得ます。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

週間のダイジェストニュース

その他にも、金融規制の動向からグローバルな決済インフラの変化、大企業の戦略的撤退まで、今週も注目すべきニュースが目白押しです。ダイジェストで一気にキャッチアップしましょう。

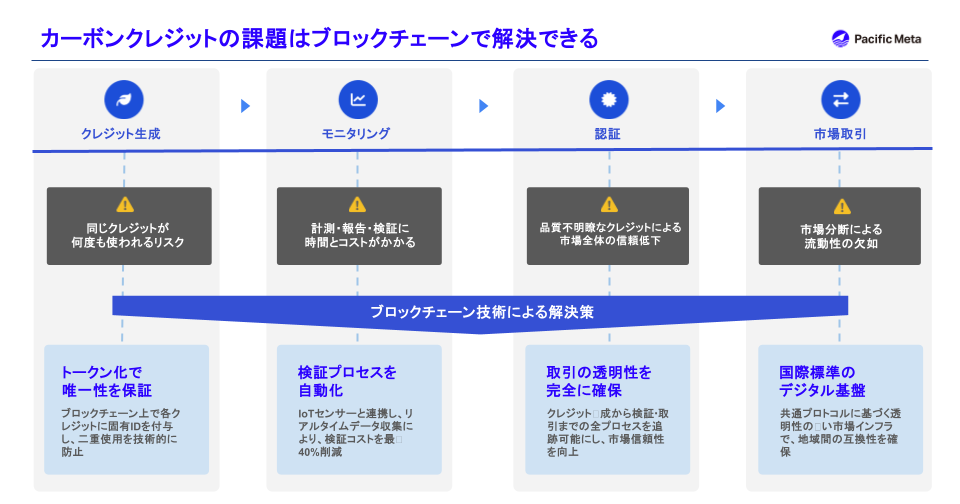

Pacific Meta、ブロックチェーンでGX支援。信頼性の高いカーボンクレジット創出へ

Pacific Metaが、ブロックチェーン技術を活用したカーボンクレジットソリューションの提供を開始しました。企業のGX(グリーントランスフォーメーション)推進を目的とし、クレジットの創出から二重計上防止、市場参入までを支援します。ブロックチェーンの透明性を活かし、信頼性の高いカーボンクレジット市場の発展を目指します。

■ パシメタ編集部のコメント

多くの企業にとって最重要課題である「GX/ESG」と「Web3」が結びついた具体的なソリューションです。自社のCO2排出量削減やカーボンクレジットの信頼性向上といった課題に対し、ブロックチェーンが有効な解決策となり得ます。環境部門と連携し、GX戦略にブロックチェーンを導入することで、取り組みの透明性を高め、企業価値向上に繋げることが可能です。

金融庁が「暗号資産制度WG」を始動、金商法への移行で本格的な投資対象へ

金融庁が金融審議会のもとに「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」を設置し、初会合を開催しました。暗号資産を本格的な「投資対象」と位置づけ、規制の枠組みを現行の資金決済法から金融商品取引法(金商法)へ移行することを軸に包括的な議論を開始します。

企業が財務戦略としてビットコインを保有する「ビットコイントレジャリー」も論点となり、年内に報告書がまとめられる見通しです。これはWeb3を国家戦略とする政府の方針を具体化する重要な動きです。

■ パシメタ編集部のコメント

規制の主戦場が「決済」から「金融商品」へ移ることは、企業が暗号資産を事業として扱う上での「お墨付き」を得ることに繋がります。これまで「規制が不透明」という理由で企画書段階で止まっていたプロジェクトも、この追い風に乗れば、経営層や法務部門の理解を得やすくなるはずです。

JPモルガンとコインベースが提携、8000万人のポイントプログラムをUSDCに接続

米金融大手JPモルガン・チェースが、暗号資産取引所コインベースとの提携を発表しました。これにより、JPモルガンの8,000万人の顧客は、将来的にクレジットカードのポイントを米ドル連動のステーブルコインUSDCに交換できるようになります。

この提携は、既存の巨大な金融サービス(ポイントプログラム)とデジタル資産をシームレスに繋ぎ、一般消費者への普及を一気に加速させる狙いがあります。

■ パシメタ編集部のコメント

これは単なる提携ニュースではありません。企業が長年築き上げてきた「ポイント」という閉じた経済圏を、ブロックチェーンを通じて外部に開放するという、ビジネスモデルの変革です。自社でロイヤリティプログラムを持つ企業は、「ポイントのデジタルアセット化」を真剣に検討すべき時です。

Visaのステーブルコイン決済が2億ドル突破、独自発行基盤も提供開始

決済大手のVisaが、2025年第2四半期に2億ドル超のステーブルコイン決済を処理したと発表しました。同社はさらに、銀行などが独自のステーブルコインを発行できるプラットフォームの提供も推進しており、価格変動のないデジタル通貨による決済インフラの構築に本腰を入れています。CEOは、この分野に真の可能性があるとして強い期待を示しています。

■ パシメタ編集部のコメント

クレジットカードの世界標準であるVisaが、自らステーブルコイン決済のインフラ提供者になろうとしています。これは、将来の企業間取引やサプライチェーンファイナンスが、ステーブルコインで行われる未来が現実味を帯びてきたことを意味します。

NTTデジタル、Web3ウォレット事業から撤退。法人向けも終了へ

NTTドコモのWeb3推進子会社であるNTTデジタルが、Web3ウォレット「scramberry WALLET」の提供を終了すると発表しました。個人向け・法人向けサービス共に終了し、ユーザーには資産の移行を呼びかけています。

■ パシメタ編集部のコメント

日本を代表するNTTのウォレット事業撤退は、大企業がWeb3に参入する上での重要な教訓を与えます。それは「全てを自前で開発しようとしない」という戦略です。Web3の基盤技術は競争が激しく、専門性も高い領域です。自社の強みが活かせないインフラ層で消耗するより、得意領域に集中し、基盤技術は信頼できる外部パートナーと連携する方が合理的かもしれません。

日本郵便、NFTで地方創生を加速。国交省と連携し「二地域居住」も視野に

日本郵便が、島根県の石見銀山エリアでNFTを活用した地方創生プロジェクトを拡大し、国土交通省と連携して二地域居住の検証も行うことが明らかになりました。NFTを地域独自のデジタル証明書や会員権として活用し、関係人口の創出に繋げる狙いがあると考えられます。

■ パシメタ編集部のコメント

郵便局という全国的な物理ネットワークを持つ企業が、NFTというデジタル技術を組み合わせて地域課題の解決に取り組む、非常に示唆に富んだ事例です。自社が全国に店舗網や物流網を持つ場合、それを活用して地域と連携したNFTプロジェクトを展開できる可能性があります。

“妖怪NFT”で子どもを支援。Japan Open Chain上で新たなチャリティ開始

日本企業が共同運営するブロックチェーン「Japan Open Chain」上で、子どもたちの支援を目的としたチャリティNFTプロジェクトが開始されました。日本の妖怪をモチーフにしたデジタルアートNFTを販売し、その収益を子どもたちの健全な育成を支援する活動資金に充てます。これは資金の流れの透明性が高い「ドネーションNFT」の国内事例です。

■ パシメタ編集部のコメント

この事例は、企業のCSR活動にNFTが有効なツールとなり得ることを示しています。単に寄付をするだけでなく、自社の理念に沿ったテーマでNFTを企画・発行し、その売上を社会貢献に繋げる。これにより、活動の透明性をアピールしつつ、顧客や従業員を巻き込んだエンゲージメントの高いCSRプログラムを設計することができます。

ペイパル、加盟店向け暗号資産決済を本格導入。100超のトークンに対応

決済大手のペイパルが、米国の加盟店向けに100種類以上の暗号資産での支払いを受け付けられる新機能を展開します。顧客が暗号資産で支払っても、加盟店側では自動的に法定通貨に変換されるため、価格変動リスクを負う必要がありません。手数料も従来のカード決済より低く設定されており、導入のハードルが大きく下がります。

■ パシメタ編集部のコメント

ペイパルの本格参入により、特にECサイトやオンラインサービスを運営する企業にとって、暗号資産決済が現実的な選択肢となります。加盟店リスクがない点は大きな魅力です。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

今週のニュースは、Web3がもはや一部の技術者のための「技術」の議論から、事業の成長に直結する「ビジネス実装」のフェーズへと完全に移行したことを力強く示しています。金融インフラの地殻変動、一般消費者への浸透を加速させるマスアダプションの波、そして大企業による事業の選択と集中。

これらの動きは、もはや対岸の火事ではありません。自社の強みである顧客基盤やブランド、リアルな資産を活かし、どの領域でWeb3を活用するのか。今こそ、具体的なアクションプランを策定すべき時が来ています。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。

- 国内外の大手企業から中小企業まで、様々な業種/業界でのWeb3導入実績あり

- 国内企業のグローバル展開・海外プロジェクトの豊富な支援実績多数

- PoC実施を通じた事業価値の最大化

- 最適なWeb3技術(ブロックチェーン/NFT/DePINなど)の提案

- 初心者向けセミナー・ワークショップも対応可能

貴社のビジネスニーズに合わせたWeb3技術を駆使して幅広い課題解決をサポートします。お気軽にご相談ください。