「Web3」や「ブロックチェーン」が、単なる技術トレンドから具体的なビジネスイシューへと急速に変化しています。今週は、その動きを象徴するニュースが国内で相次ぎました。特に、日本最大級の金融機関であるゆうちょ銀行がデジタル通貨「DCJPY」の発行計画を明らかにしたことは、決済、金融、ひいてはあらゆる企業の事業活動に大きな影響を与える転換点と言えるでしょう。本記事では、この金融インフラの大変革が何を意味するのか、そして金融庁の規制整備の動きと合わせて、貴社が今から何を検討すべきかを具体的な事例と共に解説します。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

- 今週のピックアップニュース

- 週間のダイジェストニュース

- 加藤財務相が暗号資産を「分散投資の選択肢」と評価、健全な取引環境の整備を表明

- 巨大テック企業Googleが独自ブロックチェーン「G-Chain」を発表、Web3インフラ競争が新時代へ

- Web3の入口がより身近に、MetaMaskがGoogleアカウントでのログインに対応

- 大阪・関西万博の公式ウォレット、閉幕後は汎用的な「HashPort Wallet」へ進化

- 人気NFT「Pudgy Penguins」が日本のコンビニに進出、リアル商品でIP価値を最大化

- オンライン診療アプリ「SOKUYAKU」、ジェイフロンティアがビットコイン決済を導入

- カシオが「G-SHOCK」の世界をメタバースで体験できるゲームを「The Sandbox」で公開

- 米商務省が経済指標のブロックチェーン上での公開を開始、信頼のインフラとしての活用進む

- まとめ

今週のピックアップニュース

ゆうちょ銀行が2026年度にデジタル通貨「DCJPY」発行を計画、デジタル証券取引への対応も

ゆうちょ銀行が2026年度にデジタル通貨「DCJPY」を発行する計画を発表しました。これは銀行預金をブロックチェーン上で扱う「トークン化預金」であり、利用者はデジタル証券の購入やNFTなどのデジタル資産の売買が可能になります。将来的には自治体による補助金給付などへの活用も視野に入れています。国内では2023年の改正資金決済法施行以降、ステーブルコイン(デジタル通貨)発行の動きが活発化しており、巨大な顧客基盤を持つゆうちょ銀行の参入は、金融機関によるデジタル通貨発行とデジタル証券市場の拡大競争を本格化させます。

■ パシメタ編集部のコメント

この動きは、自社ビジネスにおける決済や資金調達のあり方を根本から見直す契機です。特に、不動産や未公開株といった資産をデジタル証券化し、DCJPYで売買する仕組みは、新たな資金調達や投資商品開発に直結します。サプライチェーン決済の効率化や既存のポイントシステムとの連携など、デジタル通貨を自社サービスに導入することで生まれる付加価値について、具体的な検討を始めるべきタイミングです。

企業担当者が注目すべきは、単なる決済手段の追加に留まらない、その「プログラマビリティ」です。DCJPYのようなデジタル通貨は、スマートコントラクトによって「特定の条件を満たした場合にのみ支払う」といった複雑な取引を自動化できます。これは、サプライチェーンにおける検収払いの自動化や、ロイヤリティの自動分配など、バックオフィス業務を劇的に効率化する可能性を秘めています。自社の商流の中で、どの部分にこの「プログラムできるお金」を適用できるか、業務プロセスの見直しから着手することが重要です。

金融庁が「暗号資産・イノベーション課」の新設を要望、国のWeb3推進体制を本格強化へ

金融庁が、2026年度の組織再編案として「暗号資産・イノベーション課」の新設を政府に要望しました。これは、現在の「暗号資産・イノベーション参事官室」を「課」へと昇格させるもので、Web3や生成AIといった新技術への対応能力を強化する狙いです。

■ パシメタ編集部のコメント

日本のWeb3業界では、規制が先行する一方、産業育成を担う明確な司令塔が不在でした。「課」への格上げは、単なる監督強化ではなく、Web3を国家戦略として本格的に推進する政府の意思表示と捉えられます。これまでWeb3事業の障壁であった「規制の不確実性」が、専門部署の設置によって大きく解消される見込みです。新規事業担当者にとっては、これまでリスクが高いと判断してきたビジネスモデルも、明確なルールと対話窓口の下で安全に推進できる機会となります。今後はこの新部署が発信する情報が事業戦略の重要な指針となるため、法改正やガイドラインの動向を迅速に捉え、事業計画に反映させる体制構築が競合優位に繋がります。

専門部署の設置は、海外の事業者や投資家に対する「日本市場は安全で、予見可能性が高い」というメッセージともなりえます。これにより、海外からの投資や人材の流入が期待でき、国内エコシステム全体の活性化に繋がるでしょう。自社でWeb3事業を検討する際にも、この日本の規制的優位性を活用して海外展開を狙うという、より大きな視点を持つことが可能になります。

暗号資産税制にメス、金融庁が「分離課税」導入を正式に要望

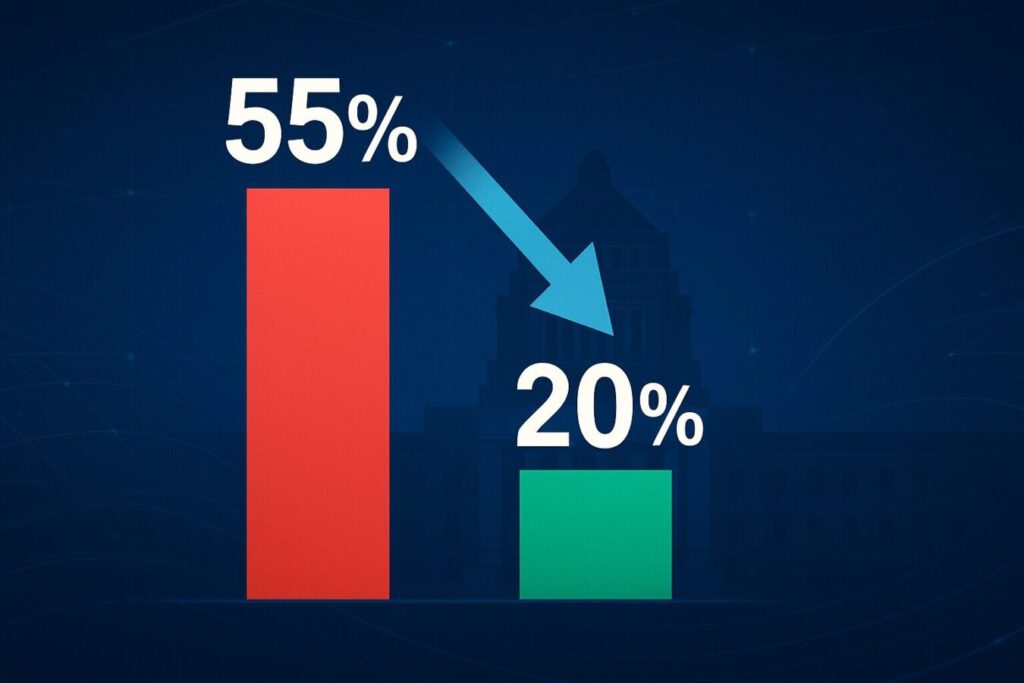

金融庁は2026年度の税制改正に向け、暗号資産取引の課税制度見直しを正式に政府へ要望しました。現在最大55%となる総合課税を、株式と同様の約20%の「申告分離課税」へ変更する案が、検討対象として明記されました。

■ パシメタ編集部のコメント

日本の暗号資産税制は諸外国に比べて重く、Web3産業の成長を阻害する要因と指摘されてきましたが、今回の要望には、国内の投資環境を改善し国際競争力を取り戻そうとする政府の姿勢が表れています。もし分離課税が実現すれば、個人投資家の資金が市場に流入し、市場全体が大きく成長する可能性があります。これは、自社でトークンを活用したサービスやNFTコンテンツを展開する際に、ユーザー獲得や収益化の大きな追い風となります。これまで税制を理由に事業化を見送っていたアイデアも、収益性の観点から再検討する好機といえるでしょう。

これは単なる減税措置にとどまらず、暗号資産が「正式な資産クラス」として社会に認められるプロセスの一環です。税制が株式などと同じ土俵に上がることで、企業の経理・財務部門も暗号資産を扱いやすくなり、事業収益として暗号資産を受け取ったり、自社の資産として保有したりする際のハードルを大きく下げるでしょう。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

週間のダイジェストニュース

その他、国内外のWeb3に関する見逃せない最新動向をまとめてお届けします。巨大テック企業の参入から、具体的なサービスへの応用事例まで、ビジネスのヒントが満載です。

加藤財務相が暗号資産を「分散投資の選択肢」と評価、健全な取引環境の整備を表明

加藤勝信財務相が暗号資産を分散投資の選択肢となり得るとの見解を示し、健全な取引環境の整備に取り組む意向を表明しました。これまで規制当局が慎重な姿勢を見せることが多かった中、担当大臣からのポジティブな発言は、政府全体の方針がWeb3産業の育成へと大きく舵を切ったことを示唆しています。

■ パシメタ編集部のコメント

実務レベルで考えるべきは、この発言が機関投資家の参入を後押しする可能性があるという点です。これまで参入に慎重だった年金基金や生命保険会社などが、ポートフォリオの一部として暗号資産を組み入れる動きが加速するかもしれません。これにより市場の流動性と安定性が増し、企業がトークン発行などで資金調達を行う際の環境も改善されることが期待されます。

巨大テック企業Googleが独自ブロックチェーン「G-Chain」を発表、Web3インフラ競争が新時代へ

Googleが、独自のレイヤー1ブロックチェーン「G-Chain」を発表しました。Google Cloud上で構築され、開発者が分散型アプリケーションを容易に展開できる環境を目指します。

■ パシメタ編集部のコメント

Googleの本格参入は、業界の信頼性を高めると共に、インフラの性能向上やコスト低下を促進する可能性があります。これは、自社のITインフラ戦略を再考するきっかけとなり、特にGoogle Cloudを利用している企業にとっては、サプライチェーン管理などをより低コストで開発できる未来を示唆しています。

これまで多くの企業にとって、ブロックチェーンの導入には専門知識を持つ外部パートナーが必要でしたが、Googleのような巨大プラットフォーマーが参入することで、既存のクラウドサービスを使う感覚でブロックチェーンを導入できるようになります。この新しいインフラ上でどのような業務効率化や新規サービスが可能になるか、引き続き注目です。

Web3の入口がより身近に、MetaMaskがGoogleアカウントでのログインに対応

世界最大級のWeb3ウォレット「MetaMask」が、Googleアカウントでのログインに対応しました。これにより、複雑なシードフレーズ管理といった技術的なハードルが大幅に下がり、初心者の参入障壁が低減されます。

■ パシメタ編集部のコメント

Web3サービスを検討する企業にとって、ユーザーが感じる「ウォレットの壁」をいかに低くするかが成功の鍵です。既存の慣れ親しんだログイン方法を導入することの重要性を示しており、自社サービスに合わせたソーシャルログイン連携の検討は不可欠です。

この動きの本質は、Web3が「一部の技術者のもの」から「誰もが使えるサービス」へと移行する過程の象徴です。これまでのWeb3サービスは、ユーザーに技術への理解が必要となる側面がありましたが、これからは既存のWeb2サービスと同様の使いやすさが標準となっていくかもしれません。

大阪・関西万博の公式ウォレット、閉幕後は汎用的な「HashPort Wallet」へ進化

2025年大阪・関西万博で利用される「EXPO2025デジタルウォレット」が、閉幕後に「HashPort Wallet」としてリニューアルすることが発表されました。万博終了後もJPYCやUSDCといったデジタル通貨に対応し、継続利用可能なサービスとなります。大規模イベントでWeb3に触れたユーザーを、継続的なビジネスのエコシステムに取り込むモデルとして注目されます。

■ パシメタ編集部のコメント

この戦略の巧みさは、「限定的な環境で慣れさせ、その後、外部エコシステムと接続する」という二段階アプローチにあります。これは、自社の会員プログラムやポイントシステムをWeb3化する際の完璧な設計図となり得ます。まずは自社サービス内だけで使える限定的なトークンでユーザーに成功体験を与え、将来的に外部のブロックチェーンと接続させるロードマップを描くことで、顧客をスムーズに新たなデジタル経済圏へ導くことが可能です。

人気NFT「Pudgy Penguins」が日本のコンビニに進出、リアル商品でIP価値を最大化

世界的に人気のNFTプロジェクト「Pudgy Penguins」が、日本のコンビニでコレクティブルフォトカードの販売を開始しました。

■ パシメタ編集部のコメント

デジタルなNFTを物理的なカードとして展開することで、Web3に馴染みのない一般消費者へリーチする「フィジタル戦略」の好例です。自社のキャラクターやIPとWeb3技術を組み合わせ、リアルな商品にデジタルな価値を紐付けることで、新たな顧客体験や収益モデルを創出できる可能性を示唆しています。

多くの日本企業は強力なIPを持っていますが、その活用は国内市場に留まりがちです。NFTというグローバルな規格を組み合わせることで、自社のIPを世界中のファンが所有・取引できる対象へと昇華させ、新たな海外展開の足がかりとすることができるでしょう。

オンライン診療アプリ「SOKUYAKU」、ジェイフロンティアがビットコイン決済を導入

東証グロース上場のジェイフロンティアが、オンライン診療アプリ「SOKUYAKU」にビットコイン決済を導入します。ヘルスケアという信頼性が厳しく問われる分野での暗号資産決済導入は、暗号資産が実用的な決済手段として社会的に認知されつつあることを示しています。自社の顧客層に「デジタル資産保有者」という新たなセグメントが存在しないか再検討し、決済手段の多様化を競合との差別化戦略として検討するきっかけとなります。

■ パシメタ編集部のコメント

注目すべきは、同社が決済対応のために「ビットコインを購入する」と明言している点です。これは、単なる決済代行サービスの利用に留まらず、暗号資産を自社のバランスシートに計上する可能性を示唆しています。先に述べた税制改正の議論が進めば、企業がデジタル資産を保有・運用するハードルはさらに下がります。決済導入を、将来の自社の財務戦略の一環として捉える視点が求められます。

カシオが「G-SHOCK」の世界をメタバースで体験できるゲームを「The Sandbox」で公開

カシオ計算機は、メタバース「The Sandbox」上で「G-SHOCK」ブランドを体験できる無料ゲーム「G-SHOCK CITY」を公開すると発表しました。ユーザーは「G-SHOCK」ブランドの誕生秘話を追体験できるほか、製品の歴史や「G-SHOCK」の耐久性や耐水性といった商品特性を遊び感覚で体験することができます。

■ パシメタ編集部のコメント

ファンを単なる「消費者」から、ブランドの世界観を共に創り上げる「参加者」へと変える新しい取り組みです。メタバース空間での体験は、ユーザーの記憶に深く刻まれ、強いブランドロイヤリティを醸成します。自社の歴史や製品開発ストーリーといった無形資産を棚卸しし、それをファンが追体験できるコンテンツとして提供することは、Web3時代における極めて有効なマーケティング手法です。

米商務省が経済指標のブロックチェーン上での公開を開始、信頼のインフラとしての活用進む

米国商務省が、GDPなどの主要な経済データを複数のブロックチェーン上で公開する試験運用を開始しました。政府発表情報の透明性と信頼性を高めるのが目的で、ブロックチェーン技術が社会の基幹インフラとして信頼され始めたことを象徴しています。

■ パシメタ編集部のコメント

ブロックチェーンが「投機」の対象から「公共財」へとその役割を拡大していることがこのニュースからも見て取れます。国家の中枢データがブロックチェーンで共有されるのが当たり前になれば、その信頼性を基盤とした様々な民間サービスが生まれます。例えば、この改ざん不可能な経済指標をトリガーにして自動的に実行される金融デリバティブなどです。自社のデータも、社会的なインフラとして活用される可能性はないか、という長期的な視座が求められます。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

今週は、ゆうちょ銀行のデジタル通貨発行計画や、金融庁による専門部署設置、税制改正の要望など、日本のWeb3が社会実装フェーズへと移行する大きな転換点となるニュースが相次ぎました。今回ご紹介した事例を参考に、自社の資産やサービスとWeb3技術をどう結びつけられるか、具体的な検討を始めることが、未来の競争優位を築く第一歩となるでしょう。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。

- 国内外の大手企業から中小企業まで、様々な業種/業界でのWeb3導入実績あり

- 国内企業のグローバル展開・海外プロジェクトの豊富な支援実績多数

- PoC実施を通じた事業価値の最大化

- 最適なWeb3技術(ブロックチェーン/NFT/DePINなど)の提案

- 初心者向けセミナー・ワークショップも対応可能

貴社のビジネスニーズに合わせたWeb3技術を駆使して幅広い課題解決をサポートします。お気軽にご相談ください。