最近、Web3ということばをよく目にするけれど、具体的な仕組みや活用例が分からずに気になっている方も多いのではないでしょうか?

Web3とは何かを知りたいけれど、定義があいまいで具体的な活用イメージがわかないという方もいるでしょう。

本記事では「読む」「書く」に「所有する」を加えた次世代インターネット「Web3」の全体像を主に下記の内容について解説していきます。

- Web3の定義や特徴、Web1やWeb2とのちがい

- ブロックチェーンやトークンエコノミクスなど主要技術の仕組み

- 日本・海外の最新活用事例や課題

- 今後の未来予測やFAQ

国内外の最新事例やメリット、課題を整理し、マーケティング活用まで幅広く網羅します。

ぜひ最後までご覧ください。

Web3とは?わかりやすく解説

まず最初に、Web3の概念について解説していきます。

Web3の定義と特徴とは?

Web3はブロックチェーンとトークン経済を土台にした分散型インターネットです。

経済産業省は『ブロックチェーン上で、暗号資産等のトークンを媒体として「価値の共創・保有・交換」を行う経済』(出典:Web3.0とは|経済産業省)として位置づけていて、ユーザーが自分のデータや資産を直接管理できる点を強調しています。

また、Web3は中央管理者を介さず、改ざんが困難な形で取引履歴を共有し、参加者同士の信頼を技術で担保する世界観といえます。

暗号資産やNFT、スマートコントラクトが主要構成要素で、SNSやゲームでも投稿やアイテムを自分のウォレットに保管し、他のサービスへ持ち運べる可能性があります。

取引を自動実行するスマートコントラクトを使うことで、手数料や人為的ミスを減らせる利点もあります。

また、Web3は「所有するWeb」と呼ばれることもあります。

非中央集権モデルを支える仕組みは?

非中央集権の要となるのは、世界中のノードが同じ台帳を複製し合意形成をおこなうブロックチェーンと、行動インセンティブを与えるトークン設計です。

検閲耐性を備えたP2Pネットワーク上で、正当な秘密鍵保持者だけが資産を移動できるため、単一点障害が起こりにくい構造になっています。

IPFSによる分散ファイル保存や分散ID(DID)、ゼロ知識証明などの技術を組み合わせることで、プライバシーを守りながらパーミッションレスなサービスを提供できます。

これらの要素が連動して、仲介コストのない効率的かつ信頼性の高い経済圏を構築します。

ユーザーは自分のデータ利用範囲をコントロールし、サービス間を横断して価値移転できるようになります。

こうした仕組みが、真のユーザー主体型サービスを可能にします。

“Web3” / “Web3.0” / “web3” 表記はどれが正しい?

学術界や政府文書では「Web3.0」が正式表記とされています。

ただし業界メディアやSNSでは「Web3」が一般的で、ハッシュタグでは「web3」がよく使われます。

意味としては同じで、ブロックチェーン上でユーザーが価値を所有、交換できる分散型インターネットを指します。

経済産業省の報告書は「Web3.0(以下Web3)」と併記していて、表記ゆれよりも概念理解を優先すべきとされています。

実務では検索キーワードとして複数の表記を押さえると流入チャネルを増やせるため、SEO的にはタイトルに複数表記を入れる施策が有効です。

海外メディアの一部では「Web 3.0」と半角スペースを入れた表記もありますが、日本語ではほとんど用いられません。

国内では「Web3時代」のように名詞化して使用するケースが増えています。

求人票や政府資料にも登場し、言葉の普及とともに注目度が高まっています。

Web1・Web2・Web3の違いとは?

では、Web3はWeb2やWeb1とは何が異なるのでしょうか?

技術アーキテクチャとデータ構造の比較

Web1.0は閲覧専用の静的ウェブで、Web2.0はユーザー投稿が可能な双方向プラットフォームでした。

これらは中央集権サーバーにデータと収益が集中し、ガイドライン変更でユーザーが不利益を被りやすい構造でした。

対してWeb3は、ブロックチェーン台帳による分散ストレージとスマートコントラクトで動き、データの永続所有と相互運用性を確保します。

サーバーダウンでサービスが停止する単一点障害の懸念も減り、コンセンサスアルゴリズムが整合性を保証するため、改ざんリスクが大幅に低下します。

レイヤー2や新規高速チェーンでトランザクション処理性能が改善し、従来型クラウドに近いスケーラビリティを目指しています。

トークン標準(ERC‑20やERC‑721など)が共通APIとして機能し、スマートコントラクト呼び出しだけで価値移転機能を実装しやすい点も特徴です。

ユーザー体験と収益モデルの変遷

Web3によってユーザー体験も大きく変わりました。

Web1では情報消費者、Web2では情報発信者という立場が生まれましたが、Web3ではデータとコミュニティの共同所有者として経済的リターンを得られます。

NFTマーケットではクリエイターが一次販売収益のほか、二次流通ロイヤリティも得られるなど新たな収益モデルが普及しています。

DeFiでは流動性を提供した人が手数料を分配される仕組みが代表例です。

ユーザーはただ「いいね」を押すのではなく、トークンを賭けてアップサイドを共有するステークホルダーとして参加します。

これはコミュニティの自律的成長を促し、プラットフォーム離脱コストを下げる効果があると分析されています。

さらにDAOに参加すると、ガバナンス投票で方向性を決め、貢献度に応じた報酬も得られます。

働き方がグローバルに広がり流動化するため、「Read & Write & Own」モデルによるユーザー主権型エコシステムが現実味を帯びています。

Web3のメリット・デメリットとは?

次は、Web3の導入や普及によるメリット・デメリットについてご紹介していきます。

Web3がもたらす5つのメリット

Web3の利点は大きく5つに分類できます。

まずユーザーがデータとデジタル資産の所有権を取り戻せるので、プラットフォーム支配による規約変更リスクを避けられます。

ブロックチェーンの透明性によって取引履歴をだれでも検証でき、サプライチェーンや寄付の使いみちを可視化しやすい点が2つ目の利点です。

3つ目は、仲介業者を介さないP2P取引で手数料や時間を削減できることです。 たとえば国際送金やコンテンツ販売で費用と手間を大幅に減らせます。

4つ目は分散型ネットワークが単一点障害を排除し、暗号技術で情報漏えいリスクを下げることです。

5つ目は、トークンインセンティブによってユーザー参加度を高め、コミュニティ主導のサービス拡大を促進できることです。

これらによって新規事業機会が生まれ、既存産業の効率化が期待されています。

ユーザーがデータ提供の対価を受け取れるモデルは、Web2の広告依存経済を大きく変えるかもしれません。

デメリットと現在の課題

一方で課題もあります。

UXはまだ専門知識を要求し、ウォレット初期設定や秘密鍵管理が初心者の壁になっています。

2022年には暗号資産流出が計300億ドル相当報告され、セキュリティ強化とユーザー教育が急務です。

スケーラビリティ不足によるガス代高騰や処理遅延は、大規模商用利用を妨げる要因です。

各国で規制方針が違うため、税制やステーブルコインの扱いが不透明で投資判断が難しくなっています。

開発人材不足も深刻で、ブロックチェーン専門家の報酬相場は既存ITエンジニアの約1.5倍との調査もあります。

PoCを重ねたり、コミュニティ支援プログラムを活用したりしながら段階的に導入を検討することが推奨されます。

技術進歩によってレイヤー2やゼロ知識ロールアップが普及すると処理性能問題は緩和されそうです。

ただし、規制整備と人材育成は長期的な取り組みが必要といわれています。

Web3を支える主要技術と仕組み

次に、Web3を実現するために裏側で用いられている代表的な技術とその仕組みについて解説していきまs。

ブロックチェーン & スマートコントラクト

Web3基盤の中心はパブリックブロックチェーンです。

イーサリアムのようなアカウントベース型チェーンは、スマートコントラクトを通じて任意ロジックを自動実行し、取引とプログラム結果を台帳に記録します。

トークン標準に沿うことで誰でも簡単に独自通貨やNFTを発行でき、分散型アプリ同士がエコシステムとして連携する仕組みです。

レイヤー2やサイドチェーンを組み合わせると、高スループットと低手数料を両立できます。

大企業でもデジタル債券発行や公共手続への応用テストが進んでいて、社会実装が加速しています。

メガバンクによるデジタル債券の発行テストやガバメントクラウドでの公共手続き検討など、活用領域は広がり続けています。

もし、ブロックチェーンについてより詳しく知りたいという方は下記の記事も併せてご覧ください。

DAOとトークンエコノミクス

DAO(自立型分散組織)はスマートコントラクトに設定されたガバナンスルールに基づき運営されている組織のことを指します。

メンバーはガバナンストークン保有量に応じて提案や投票をおこない、翻訳DAOや開発DAOなどの領域特化型コミュニティが活発化しているのが特徴です。

報酬がトークンで配布されるため、国境を越えて貢献が評価される環境が整いつつあります。

トークンエコノミクスでは、需給設計やバーン、ステーキングなどのインセンティブ設計がプロジェクトの成否を左右します。

経済学的な視点が必要で、日本でもDAO法人格化が議論され、合同会社型DAOの試験運用が始まっています。

グローバル人材を取りこむ新しい組織形態として期待が高まっています。

もし、DAOについてより詳しく知りたいという方は下記の記事も併せてご覧ください。

分散ID・IPFS・ゼロ知識証明

分散IDはユーザーが自己主権IDを保持できる技術で、行政手続のオンライン化やKYC簡素化が検討されています。

IPFSはコンテンツハッシュでファイルを共有し、ゼロ知識証明は機密データを開示しなくても証明を出せる方法です。

これらを組み合わせることで、プライバシーと透明性を両立したWeb3サービスを実現できます。

医療やIoTデータへの活用も議論されていて、今後の展開が期待されています。

Web3マーケティングと新ビジネスモデル

次に、Web3が活用されることで生まれる新しいマーケティング手法やビジネスモデルについて解説していきます。

マーケティング施策・成功事例

NFTを使った限定デジタルアイテム配布は、希少性や転売可能性によってユーザーの参加意欲を高める方法として広まっています。

推し活NFTのようにファン活動を可視化し、オフラインイベント特典と連動させるとリピート率が高まりやすいです。

BraveブラウザのBAT報酬モデルのように、広告閲覧価値をユーザーへ還元する試みも登場し、ポストクッキー時代の新しい広告経済圏が形成されつつあります。

企業は新規性だけに頼らず、保有メリットを具体化したユースケース設計が欠かせません。

コミュニティへの発言権や限定コンテンツを組み合わせることで、ブランドエンゲージメントが大幅に高まると分析されています。

「ユーザーがどのような価値を得られるのか」を明確に示すことが成功のカギです。

NFTや、NFTの成功事例を詳しく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。

トークン設計と収益化モデル

トークンを設計する際はユーティリティ、ガバナンス、ロイヤリティの3要素を定義し、供給量や配分、バーン計画をホワイトペーパーで公開すると信頼を得やすいです。

Nikeの.SWOOSHではユーザー共創スニーカーの販売収益をクリエイターに還元し、市場取引手数料もコミュニティ運営に回しています。

ガバナンストークンとサービス利用トークンを分離する二トークンモデルを採用すると、価格変動と投票権の安定性をバランスできるといわれています。

初期段階ではトークンの流通速度を制御し、投機的な売却を防ぐ段階的解放が効果的です。

プラットフォームとユーザーの利害が一致する経済設計が、継続的な成長を後押しします。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

Web3の活用/普及事例【2025年4月最新】

続いて、Web3の実際の導入事例をご紹介していきます。

国内企業・自治体のWeb3導入事例

日本の導入事例を5つ紹介します。

これらから、日本市場は実証段階を超え本格的な事業化に移りつつあるといえ、Web3が実証から事業化へ進んだことを示す好例といえます。

メルカリNFT

2025年1月28日、メルカリはアプリ内にNFT取引機能「メルカリNFT」を実装し、暗号資産ウォレット不要でOpenSea上の人気NFTをメルペイ決済で売買できる環境を提供しました。

月間利用者約2,300万人の既存基盤を活かし、初日だけで「MEGAMI」など90点超が完売するなど取引が活発化しました。

2月には実物トレカ裏付けのRWA型NFTも加わり、開始2か月で発行枚数1,000枚を突破して品ぞろえを拡充しています。

これによりメルカリはモノに加えデジタル資産も循環させ、新たな販売手数料収入とユーザー滞在時間の向上につながるWeb3基盤を構築しました。

カシオ計算機株式会社(CASIO)

カシオは2023年9月、Polygon上で15,000枚の無料NFT「G‑SHOCK CREATOR PASS」を配布し、Discord上の公式コミュニティ「VIRTUAL G‑SHOCK」を立ち上げました。

NFTは約6時間で配布上限に達し、保有者はデザイン投票や限定デジタルG‑SHOCKの先行購入権など共創型企画に参加できます。

この取り組みにより、若年層や海外ユーザーへのリーチが広がり、ブランドエンゲージメントが高まっています。

さらに2024年8月にはWeb3アプリ「STEPN GO」と連携し、800足限定のNFTスニーカーを販売することでリアル製品とバーチャル体験を融合し、新収益源を開拓しています。

KlimaDAO

KlimaDAOはToucanと連携し「Base Carbon Tonne(BCT)」等のカーボンクレジットをPolygon上で証券化し、KLIMAトークンを1 tCO₂で裏付け市場流動性と価格透明性を向上しました。

2025年1月時点で1,700万t以上をトークン化し、1万件超のリタイアを達成、VCM流通量の約2%を買い上げる成果を上げています。

さらにBaseチェーン対応によりクロスチェーンでのクレジット退避も可能にしました。

第三者分析ではオンチェーン価格が従来市場より約70%低く、誰でも数ドルで即時オフセットできる体制を実現しています。

タイのTrueMoneyウォレット連携で1か月に1,500tの排出を相殺し、SushiSwapなどDeFiでの自動オフセット導入も拡大中です。

野村総合研究所・野村證券・三井住友銀行・BOOSTRY

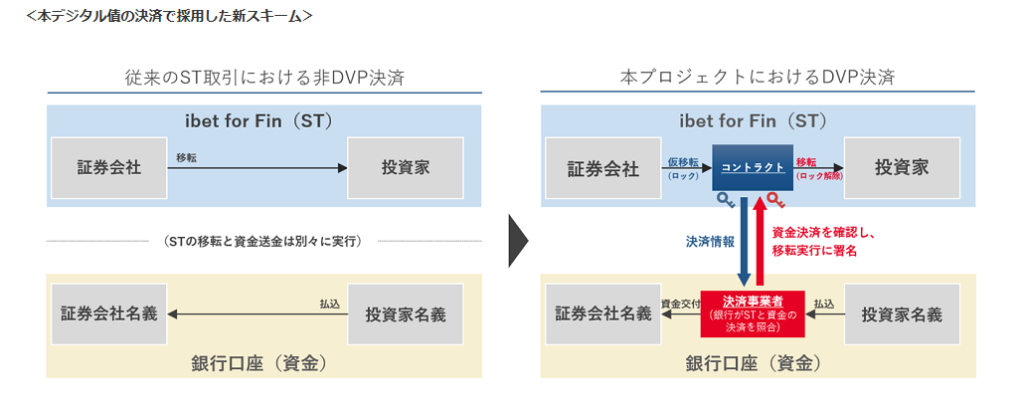

野村総合研究所(NRI)、野村證券、三井住友銀行、BOOSTRYは2025年3月、ブロックチェーン「ibet for Fin」で約30億円のデジタル債を発行しました。

国内初となるDVP(同時受渡)‑T+1決済とトークン化預金DCJPYによる証券決済を実証したことで、決済リスクを低減しつつ24時間リアルタイム決済の可能性を提示しています。

投資家登録から利払いまでをスマートコントラクトで自動化し、従来T+2だった決済期間・事務負担を大幅削減し、公募債としては国内最速スキームを確立し、デジタル証券市場拡大への道筋を示しました。

福岡県飯塚市

飯塚市はChaintopeらとブロックチェーンTapyrusを用い、住民票・所得証明書をスマホへ電子交付する実証を2020年と2022年に実施しました。

申請から提出までペーパーレス化し、改ざん検知・なりすまし防止を自動検証するトラストシステムを構築しました。

職員アンケートでは83%が本運用を支持し、庁内事務を最大80%短縮、住民の来庁ゼロ化を達成しました。

さらに「ブロックチェーン推進宣言」とFBA設立で産学官連携を強化し、44種類の証明書から優先2種を選定しました。

デジタル田園都市国家構想交付金を活用し全国展開と年間6万件の紙削減・数百万円の郵送コスト削減を目指す自治体DXモデルとして紹介されています。

海外企業のWeb3事例

海外にも多彩な事例があります。

1つ目はTwitter創業者ジャック・ドーシー氏が支援する分散型SNSプロトコル「Bluesky」で、ユーザーが投稿データを所有し独自アルゴリズムを選択できます。

2つ目はRedditが数百万規模のNFTアバターを配布し、新規ウォレット開設とコミュニティ活性化に成功しました。

3つ目はNikeがWeb3プラットフォーム「.SWOOSH」を公開し、デジタルスニーカー共同創作とロイヤリティ配分によりクリエイター経済を拡張しています。

4つ目はスターバックスがNFTロイヤルティプログラム「Odyssey」を試験導入し、来店体験をゲーミフィケーションしました。

その他Web3サービス事例

既存事業のWeb3参入以外からも、Web3の普及が進んでいます。

金融分野では、Uniswapが分散型取引所として日間取引高数十億ドルを記録し、流動性提供者に手数料を分配するモデルを定着させています。

AaveというDeFiプロトコルもフラッシュローンやステーブルコイン貸付を展開していて、機関投資家の参入が進んでいます。

RWA(Real World Asset)分野ではマンハッタンの不動産持分をセキュリティトークン化し、個人投資家が少額から購入できる仕組みが生まれました。

アート業界ではアンディ・ウォーホル作品を細分化しNFTで競売にかける試みが行われ、従来ファンドと比べ流動性が高い投資商品として評価されています。

物流大手Maerskは食品輸送トレーサビリティ管理をブロックチェーンで行い、書類処理を40%短縮しました。

エストニア政府は国民医療データをブロックチェーンに記録していて、医師が承認付きで閲覧できる体制を実現しています。

2023年にはSolanaが独自スマホ「Saga」を発売し、暗号資産ウォレットとdAppストアを標準搭載しました。

追加ハードウェア不要でDeFiやNFTゲームを使えるため、モバイル領域での普及を後押ししています。

こうした事例はWeb3サービスが日常生活に溶け込みつつあることを示しているといえます。

Web3のセキュリティと規制課題

Web3によってもたらされる恩恵は多いですが、まだまだ整備が整っていない点も多くあります。ここでは、

Web3のセキュリティや規制課題について紹介します。

主要なセキュリティ脅威と対策

Web3の代表的な脅威には、スマートコントラクトのバグ悪用やクロスチェーンブリッジへの攻撃、フィッシング詐欺などがあります。

2022年にはハッキング被害が約300億ドルに達し、Axie Infinityのサイドチェーンから6億ドルが流出した事件が象徴的です。

コード監査やバグバウンティ、マルチシグ、ハードウェアウォレットの活用などが推奨され、ユーザー教育も欠かせません。

特にブリッジは異なるチェーン間で資産をロックするため攻撃リスクが高く、セキュアな暗号証明の導入と厳格な監査が必要です。

一般ユーザー向けには偽サイトの見分け方や署名確認の啓発が重要となり、複合的な対策をとることで被害を抑えられます。

分散型保険プロトコルも登場し、損失補填の仕組みが少しずつ整えられてきました。

日本・海外の法規制動向

日本は2023年の改正資金決済法により、許可制ステーブルコイン発行を解禁し、DAO法人格化に向けた議論も進めています。

EUは2024年にMiCA規則を施行し、暗号資産を包括的に規制しようとしています。

米国は訴訟が相次ぎ明確な方針が出ていないため、不透明さが残る点が特徴です。

企業は法域によるちがいを踏まえ、KYCやAML体制、税務コンプライアンスを整える必要があります。 日本では期末時価評価課税の見直しが実施され、スタートアップがトークンを発行しやすくなりつつあります。

金融庁は無許可型ステーブルコイン流通にサンドボックスを設け、実証実験を支援していて、アジア拠点を検討する海外プロジェクトも増加中です。

Web3の未来予測と今後のトレンドは?

専門家は今後3~5年でWeb3がバックエンド基盤として標準化し、ユーザーが意識しないまま使う段階に移行すると予測しています。

DAO的な意思決定を部分的に導入する企業が増え、顧客やファンが製品開発に参加し、利益分配を受けられるモデルが一般化するかもしれません。

AIとブロックチェーンの融合も進むといわれ、自律的なAIエージェントがトークンを稼ぐ「マシン経済」の議論も始まっています。

金融やエンタメ以外に、医療や教育、物流へと水平展開が加速し、インターネットの価値配分を根底から変える可能性もあります。

暗号資産の価格変動が激しい現状から、Web3企業は収益源の多角化が求められるでしょう。

ガスレスUXやプライバシー保護型データ共有が進んだ場合、行政サービスやスマートシティでの活用も期待されます。

インフラ側ではゼロ知識ロールアップやモジュラー型ブロックチェーンが普及し、スケーラビリティ問題が緩和される見通しです。

企業は実証実験から限定ローンチ、本格展開というロードマップを描き、競争優位を確立することが重要です。

Web3に関するFAQ(よくある質問)

最後に、Web3に関するよくある質問とその回答について紹介していきます。

Q1:Web3は安全ですか?

スマートコントラクトの脆弱性やフィッシング被害が増えていますが、コード監査やハードウェアウォレット利用などでリスクを下げられます。

Q2:Web3でどう稼ぐのですか?

NFTやステーキング、DAO報酬など複数の方法がありますが、リスクを考慮して少額から始めましょう。

Q3:Web3の始め方は?

日本の取引所で暗号資産を購入し、信頼度の高いウォレットを作成して少額で操作を試すと安全です。

事業としての活用を検討されている場合は、Pacific Metaにご相談ください。

Q4:将来性はありますか?

政府や大企業の投資が続いていて、インフラと規制が整えば日常生活への普及が進む可能性が高いです。

税制や会計基準も整備が進んでいます。

Q5:用語が難しいです。

政府発行の用語集などを参照すると理解しやすいので、ぜひご確認ください。

Web3についてまとめ

- Web3は「所有するWeb」とも呼ばれ、分散型ネットワークで価値を共創、保有、交換する仕組み

- Web1やWeb2とのちがいは中央集権からの脱却とユーザー主導のエコシステム

- ブロックチェーン、トークンエコノミクス、DAOなどがWeb3の主要技術

- 日本や海外で多くの事例が出始め、実用化や事業化が進展

- セキュリティや規制、UX改善などの課題解決に向けた取り組みが急務

- 投資や稼ぎ方のポイントとして、コミュニティ状況やリスクを見極めることが大切

- 今後はスケーラビリティやプライバシー保護の進化とともに各業界への普及が進む見込み

これらのポイントを踏まえ、最初は小規模PoCから学習コストをコントロールしつつ導入を検討するとよいでしょう。 DAOやトークン設計を通じてユーザーと共創するビジネスモデルに挑戦することで、新たな競争優位を得られる可能性があります。 政府支援や法整備が加速している今こそ、大きなチャンスといえます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 Web3時代に向けての一歩を、このタイミングで踏み出してみてください。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。