「不動産をもっと効率的に流動化し、資金調達の選択肢を増やしたい」と考えつつも、Web3やブロックチェーンといった新しい技術に関するノウハウがなく、導入を迷っているケースも多いのではないでしょうか?

従来の不動産証券化やREITだけではカバーしきれない部分も多く、新たなスキームとして注目されるのが不動産セキュリティトークン(不動産ST)です。

今回、Pacific Meta Magazineでは、不動産セキュリティトークンについて以下の内容を解説しています。

- 不動産セキュリティトークンの基本概念と背景

- 投資スキームやメリット・リスク、法規制・税務

- 主要プレイヤー事例や他投資手法との比較

- 購入方法と資金調達方法の具体的ステップ

- 今後の市場動向や導入時のチェックポイント

最後まで読むことで、不動産STの魅力や導入プロセスが体系的に理解できます。

ぜひ最後までご覧ください。

- 不動産セキュリティトークン(不動産ST)とは?

- 不動産セキュリティトークン(不動産ST)の投資スキームとは?

- 不動産セキュリティトークン(不動産ST)のメリットは?

- 不動産セキュリティトークン(不動産ST)のリスクは?

- 不動産セキュリティトークン(不動産ST)の法規制と制度は?

- 不動産セキュリティトークン(不動産ST)の税務と会計処理は?

- 不動産セキュリティトークン(不動産ST)市場規模と国内外動向は?

- 不動産セキュリティトークン(不動産ST)の主要事例

- 不動産セキュリティトークンとクラウドファンディング・REITの違いは?

- 不動産セキュリティトークンの購入方法は?

- 不動産セキュリティトークンを活用した資金調達するには?

- 不動産セキュリティトークンの今後の展望と課題は?

- 不動産セキュリティトークンについてよくある質問

- 不動産セキュリティトークンについてまとめ

不動産セキュリティトークン(不動産ST)とは?

不動産セキュリティトークン(不動産ST)とは、ブロックチェーン技術を活用して不動産を裏付け資産とするデジタル証券のことです。

従来、不動産ファンドの出資証券や信託受益権は紙や電子データで発行されてきましたが、これをトークン化(デジタル証券化)し、投資家に少額単位で販売・流通できるようにしたスキームです。

ブロックチェーンの特長としては、改ざんが極めて困難なデータベース技術が挙げられます。

セキュリティトークンは、この分散型台帳上で権利移転を記録するため、透明性・追跡性が高く、不動産投資の透明化や効率化につながると期待されています。

一方で、「不動産 セキュリティトークン デメリットは?」と懸念される方もいるかもしれません。

現状、市場が未成熟で流動性が十分に高くない、個別物件に対するリスクが分散しにくいなどの課題も指摘されています。

しかしながら、電子化により発行・保管コストが削減できる点や、証券会社の公募案件として金融商品取引法上の保護を受けられる点など、メリットも大きいです。

「不動産 セキュリティトークン とは」と疑問をお持ちの方は、まずこの定義と仕組みを押さえることが重要でしょう。

不動産セキュリティトークン(不動産ST)の投資スキームとは?

不動産セキュリティトークンの投資スキームは、従来の不動産ファンドにブロックチェーンでの権利管理を組み合わせた形といえます。

投資家は証券会社を通じてトークンを購入し、運用期間中の賃料収益や売却益の一部を受け取ります。

投資家保護の観点から、金融商品取引法の規制下で発行されるため、目論見書や重要事項説明書の交付といったフローが確立されています。

スマートコントラクトが契約条件どおりの分配を自動的に行う点も特徴的で、オンライン上で正確かつスピーディーに投資家の権利を管理できます。

主要な投資フロー

不動産STの代表的な投資フローを時系列でまとめると、以下のようになります。

- 不動産をSPV(特別目的会社)や信託に封入し、発行体がセキュリティトークンを設計

- 証券会社など金融商品取引業者を通じて募集・販売(公募または私募)

- 募集完了後、トークンが投資家のウォレットまたは証券口座に付与

- 運用期間中はテナント賃料収入などから配当(分配金)が発生

- 必要に応じて二次流通市場(店頭やPTS)で売買が可能

- 最終的に物件売却などで償還し、投資家に元本・売却益を返還

トークンの二次流通を支援する取引所やATS(代替取引システム)の整備が進めば、さらに流動性が高まると予想されています。

発行プラットフォーム比較

国内外では、SBIや野村など複数の主要プレイヤーがセキュリティトークンの発行プラットフォームを提供しています。

以下は代表的な例です。

| プラットフォーム | 運営主体 | 特徴 |

|---|---|---|

| ibet for Fin | BOOSTRY社(野村グループ出資) | 不動産受益権や社債、株式をブロックチェーンで発行。国内ST公募案件を複数サポート |

| SBIデジタル証券 | SBI証券・SBIホールディングス | 不動産や債券などのST発行に注力。Securitizeと連携し、ウォレット管理も容易 |

| Securitize | 米国発のSTプラットフォーム企業 | 海外投資家向け発行にも強み。日本市場ではSBIと技術提携し、不動産案件も多数 |

| ADDX | シンガポールのST取引所 | 不動産や私募ファンド等、多様な資産を扱う東南アジア最大級のデジタル証券取引所 |

国内では野村やSBIが中心的存在ですが、今後は他の証券会社やブロックチェーン企業も参入し、多様なプラットフォームが整備される見込みです。

不動産セキュリティトークン(不動産ST)のメリットは?

不動産セキュリティトークンの最大のメリットは、小口化による投資ハードルの低下と、ブロックチェーンがもたらす透明性・効率性です。

具体的にいくつか挙げてみましょう。

- 少額からの投資が可能:1口数万円単位で購入できる公募型案件も登場しており、大型オフィスや商業施設への間接的出資が身近になります。

- 高い透明性:ブロックチェーン上で取引が記録されるため、不正や改ざんリスクを大幅に軽減します。

- 流動性の向上:従来の現物不動産は売買に時間とコストがかかりますが、STは店頭またはPTSなどで日次あるいはリアルタイムで権利移転が可能なケースもあります。

- コスト削減:紙の受益権管理や複雑な事務手続きを電子化できるため、運用管理費が圧縮される可能性があります。

- 信頼性確保:金融商品取引法上の取り扱いとなり、証券会社を通じた募集の場合、既存の投資家保護制度が適用されます。

こうしたメリットは、資金調達を考える不動産事業者だけでなく、個人投資家にとっても魅力的です。

少額でも多様な物件に分散投資できるため、安定したインカムゲインを得られるかもしれません。

不動産セキュリティトークン(不動産ST)のリスクは?

一方、不動産セキュリティトークンにもいくつかのリスク(デメリット)が存在します。

新たな投資手法だからこそ、以下の点に注意が必要です。

- 市場の流動性リスク

理論上は24時間取引が可能とはいえ、実際の買い手が少ないと売却に時間がかかる場合があります。 - 技術的リスク

ブロックチェーンやスマートコントラクトに不具合が生じれば、権利の移転や分配が止まるリスクも考えられます。 - 物件固有のリスク

単一のオフィスビルや商業施設に紐づく投資が多い分、テナント退去や災害の影響を直接受けやすいです。 - 法的リスク・規制の変化

まだ発展途上の市場であり、法改正や国際ルール変更により新たな規制が加わる可能性があります。 - ボラティリティ

二次流通が活性化すると、需給で価格が変動し、想定外に価格が上下するケースも否定できません。

専門家の意見としては、「不動産STは革新的だが、あくまで不動産市況の影響を受ける金融商品であり、過度な期待は禁物。

投資家は各案件の物件情報や運用計画を十分に精査する必要がある」という警鐘も鳴らされています。

不動産セキュリティトークン(不動産ST)の法規制と制度は?

日本では2020年の金融商品取引法改正により、セキュリティトークンが「電子記録移転権利」として位置づけられました。

これにより不動産セキュリティトークンも法的な裏付けを得て発行が可能となり、投資家保護のための情報開示や登録義務が明確化されています。

また、不動産STを公募する場合は第一種金融商品取引業のライセンスが必要となります。

募集・販売には証券会社などが介在し、目論見書や重要事項説明書を投資家に提供するフローが整備されています。

FATF(金融活動作業部会)によるマネーロンダリング対策の強化も進んでおり、海外投資家を受け入れる場合は顧客管理を厳格化する必要があります。

今後、電子記録債権に関する細則や、海外トークン発行との相互承認制度など、さらなる規制整備が見込まれています。

税制改正や自主規制団体のガイドラインも随時見直されるため、不動産セキュリティトークンを取り巻くルールは今後もアップデートされるでしょう。

不動産セキュリティトークン(不動産ST)の税務と会計処理は?

不動産セキュリティトークンの税務上の取り扱いは、「公社債的扱い」に近い性質をもつケースが一般的です。

投資家が得る分配金は配当所得または利子所得となり、所得税・住民税あわせて約20%強の源泉分離課税が適用される場合が多いです。

現物不動産投資と違い、投資家自身が減価償却費を計上できない点がデメリットに感じられることもあります。

ただし、信託スキームを使う場合は超過分配で減価償却相当分を受け取る形で実質的なメリットを享受できる可能性があります。

会計処理の面では、発行体が不動産をSPVや信託に切り出すことでオフバランス化を図るケースが多いです。

税理士や監査法人など専門家に依頼し、事前にスキーム設計と税務リスクを洗い出すことが重要でしょう。

不動産セキュリティトークン(不動産ST)市場規模と国内外動向は?

国内の不動産セキュリティトークン(STO)市場は、2021年頃から公募案件が本格化し、BOOSTRY社やSBI証券を中心に着実な伸びを示しています。

野村レポートによると、2023年度の国内ST全体の発行額は約1,000億円規模に達し、そのうち不動産STが大きな割合を占めているとのことです。

海外では米国・シンガポールを中心にSTOの法整備が進み、特に不動産トークン化はRWA(Real World Asset)のトークナイゼーションとして注目が高まっています。

CoinDesk Japanの分析では、世界のセキュリティトークン市場が2025年まで年率30%以上の成長を見込むともいわれています。

一方、日本国内では個人投資家向けの認知度がまだ限定的で、二次流通マーケットの成熟もこれからです。

税制面やインフラの整備が進めば、さらなる拡大余地が期待されます。

Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード

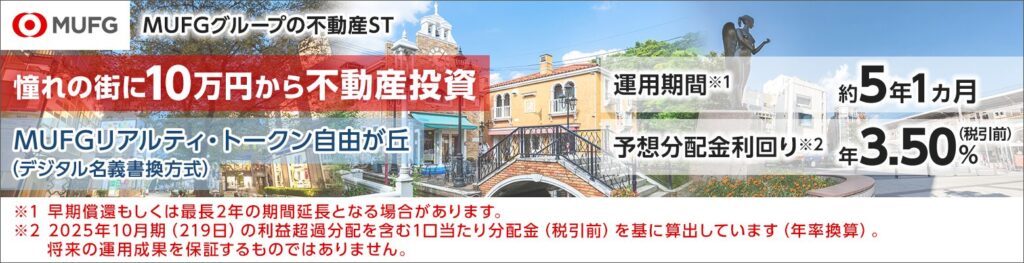

不動産セキュリティトークン(不動産ST)の主要事例

ここでは国内で不動産セキュリティトークンを積極的に推進する主要プレイヤーをピックアップして紹介します。

各社の事例を見ることで、実際にどのような案件が動いているのかがイメージしやすいでしょう。

野村不動産

野村グループはブロックチェーン基盤のBOOSTRY社を共同設立したことでも知られ、不動産STに早期から注力しています。

野村不動産を含むグループ各社が協力し、オフィスビルや商業施設を裏付けとしたST案件を複数手がけています。

代表的な案件では、都心部のオフィスビルを数十億円規模でトークン化し、公募増資の形で一般投資家に募集を実施しました。

運用開始後の稼働率も順調で、投資家への年間配当利回りは3~4%台を目指しているとのプレスリリースが公表されています。

Kenedix

ケネディクス(Kenedix)は不動産アセットマネジメント企業として、日本初の公募型不動産ST案件を実施したパイオニア的存在です。

2021年以降、不動産信託受益権をトークン化し、商業施設や賃貸住宅など様々な資産のSTOをリリースしてきました。

過去には「Kenedix商業施設STO#1」で約14.5億円の調達に成功しました。

投資家数も数百名を超え、個人投資家の関心の高さを示しています。

独自モデルとしては、信託銀行と連携して分配や償還時の手続をスマートコントラクト化し、運用効率も高めています。

SBIグループ

SBIグループは証券業・金融業を包括する総合金融企業として、不動産セキュリティトークンを含むデジタル証券事業に積極投資しています。

2021年には個人投資家向けの不動産ST販売を開始し、SBI証券やSBIデジタルアセットなどグループ連携でプラットフォームを整備しました。

また、米国のSecuritize社との技術連携により、ウォレット管理の容易化やスマートコントラクトの安定運用を実現しています。

今後も不動産だけでなく、他のリアルアセットを含めたSTOを拡充していく計画を明らかにしています。

不動産セキュリティトークンとクラウドファンディング・REITの違いは?

不動産への投資方法としては、クラウドファンディング(不動産特定共同事業)やREIT(上場不動産投資信託)も一般的です。

不動産セキュリティトークンとの主な違いは下表のとおりです。

| 不動産セキュリティトークン | 不動産クラウドファンディング | REIT | |

|---|---|---|---|

| 投資対象 | 特定物件(信託受益権) | 特定物件(匿名組合など) | 複数不動産ポートフォリオ |

| 流動性 | やや限定的(店頭取引やPTS) | 基本的に満期まで売却困難 | 上場市場で流通性高い |

| メリット | 少額投資 分配率や物件に直接アクセス | 少額投資 優待特典などの設定が多い | 分散効果 常時売買可能 |

| デメリット | 流通市場未成熟 単一物件リスク | 中途解約不可 元本割れリスク | 市場変動リスク 運用の透明度に差 |

REITは証券取引所に上場しているため高い流動性を有しますが、市場全体の株価動向に左右されやすいです。

一方、不動産セキュリティトークンは特定物件の収益に連動しやすい反面、市場規模が小さく流動性確保が課題となっています。

不動産セキュリティトークンの購入方法は?

不動産セキュリティトークンを購入する一般的な手順は、証券会社の口座開設から始まります。

以下のステップを参考にしてください。

- 1. 証券口座を開設:野村證券やSBI証券など、不動産STを扱う証券会社の口座を作成します。本人確認やマイナンバー登録が必要です。

- 2. 募集案件をチェック:証券会社のウェブサイト上で募集中の不動産ST案件を確認し、目論見書や利回り、運用期間などを比較します。

- 3. 申込・抽選:募集期間内に必要事項を入力し申込。応募多数の場合は抽選方式となることが多いです。

- 4. 購入代金の入金:配分が確定すると購入金額が口座から引き落とされ、トークンが割り当てられます。

- 5. 運用・配当受取り:運用期間中は定期的に賃料収益などから分配金が支払われます。報告書で運用状況も確認可能です。

- 6. 二次売買・償還:途中で売却したい場合は店頭などで売り注文を出します。運用終了時には物件売却益も含め償還金が支払われます。

スクリーンショットを挿入しながら解説すると分かりやすいですが、証券会社ごとにUIや申込フローが若干異なる点に注意してください。

不動産セキュリティトークンを活用した資金調達するには?

不動産保有者やディベロッパーが不動産STを発行して資金調達を行うケースも増えています。

発行体としては、以下のチェックリストに沿って準備を進めるのが一般的です。

- 法的スキームの検討:信託型・GK-TK型など、最適なスキームを弁護士や税理士とともに検討

- 証券会社などのパートナー選定:募集・販売を担当する証券会社、管理信託銀行、技術提供会社などとの連携が必須

- 物件評価と目論見書作成:不動産鑑定士や監査法人による物件評価結果を踏まえ、投資家向けに開示資料を準備

- 金融商品取引業者登録等の確認:自社でライセンスを保有するか、証券会社に販売委託するかを決定

- 分配方針・配当利回りの設計:スマートコントラクトの条件を明確化。投資家へ提示する想定利回りを設定

- 募集・販売実務:オンライン申し込みシステムの整備、広告宣伝、投資家対応などを実施

- 運用・レポーティング:定期的に賃料収入や物件稼働率を開示し、投資家の信頼を維持

こうしたプロセスを踏むことで、従来の金融機関借入や現物売却に代わる新たな選択肢として、不動産STによる資金調達が可能になります。

不動産セキュリティトークンの今後の展望と課題は?

不動産セキュリティトークン市場は、今後数年で大きく拡大すると見られています。

技術面ではクロスチェーン取引やさらなる二次流通プラットフォームの整備が進み、投資家の利便性が一段と高まる可能性があります。

一方、課題も依然として残っています。

例えば、投資家が気軽に売買できるだけの十分な出来高や取引相手が確保されるか、各案件の情報開示をどこまで標準化できるかなどがポイントです。

専門家は「国内外の規制調和や大手金融機関の参入が進めば、市場が成熟に向かう」という見通しを示しています。

不動産クラウドファンディングなど既存の小口化手法と併存していく中で、不動産セキュリティトークンはより高い透明性と取引効率を備えた選択肢として位置づけられると考えられます。海

外投資家の参入も本格化すれば、国内不動産の資金循環がさらに加速するでしょう。

不動産セキュリティトークンについてよくある質問

最後に、不動産セキュリティトークンについてよくある質問とその答えを紹介していきます。

Q1. 不動産セキュリティトークンは安全な投資ですか?

A. セキュリティトークン自体は金融商品取引法に準拠して発行され、不正防止のためブロックチェーンで権利管理が行われています。

そのため、仕組み面の安全性は高いといえます。

ただし不動産市況が下落すれば元本割れが発生するリスクもあるため、リスク許容度に応じた判断が必要です。

Q2. 不動産セキュリティトークンのリスクには具体的に何がありますか?

A. 大きくは流動性リスク、技術リスク、物件個別リスク、法規制リスクが考えられます。

投資家は目論見書や運用報告などを通じて案件情報をよく確認し、リスクを理解することが重要です。

Q3. 不動産セキュリティトークンの税金はどうなるのでしょうか?

A. 公募型不動産STの場合、配当や利息として課税されるケースが多く、20%強の源泉分離課税です。

減価償却は直接的に計上できませんが、信託スキームで超過分配を通じて間接的にメリットを受けられる可能性があります。

Q4. 購入にはどのくらいの金額が必要ですか?

A. 1口数万円からという公募案件もあれば、100万円単位で募集する案件もあります。

証券会社の募集要項を確認して、自分の予算にあった案件を選択するのがおすすめです。

Q5. 不動産セキュリティトークンを利用して資金調達するメリットは何ですか?

A. 不動産をオフバランス化しつつ、広く個人投資家を含む資金を集めやすい点が挙げられます。

さらにブロックチェーン活用で発行管理を効率化できるため、クラウドファンディングや従来の不動産証券化より迅速に調達が完了するケースもあります。

不動産セキュリティトークンについてまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、不動産セキュリティトークンについて以下の内容について紹介してきました。

- 不動産STの基本的な定義と背景

- 投資スキームやメリット・リスク、法規制・税務のポイント

- SBIや野村など主要プレイヤーの事例と市場動向

- クラウドファンディングやREITとの比較と購入・資金調達の流れ

- 今後の展望・課題とFAQ

不動産セキュリティトークンは、ブロックチェーンの力で不動産投資をデジタル化し、個人投資家にも大きく門戸を開いた革新的な仕組みです。

まだ市場が成熟しきっていない分、流動性や規制面での課題がありますが、少額から安定的な不動産収益へアクセスできる点は大きな魅力と言えます。

発行体にとっては、新たな資金調達手段として不動産を素早く流動化できるメリットがあり、個人投資家のみならず機関投資家からの需要も高まっています。

将来的には海外投資家の参加やさらなる二次流通市場の発展により、市場規模が急速に拡大する可能性があるでしょう。

投資を検討する場合は、まずは信頼できる証券会社や専門家に相談し、運用方針やリスクをしっかりと理解することが大切です。

発行体として検討する場合も、法的・税務的な準備を万全にし、販売パートナーの選定などを慎重に進める必要があります。

不動産セキュリティトークンは、従来の証券化スキームをさらに進化させる可能性を秘めています。

これから新規事業として取り組むことで、収益機会とイノベーションを同時に生み出すきっかけとなるかもしれません。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。

- Web3技術の活用方法がわからない

- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい

- NFTを活用したマーケティング施策を検討している

- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい

個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。