ブロックチェーン技術という言葉を耳にする機会は増えました。

ただ、自社のビジネスに具体的にどのようなメリットがあり、どう活用できるのかがわからずに、情報収集を進めているDX推進担当者の方も多いのではないでしょうか?

コスト対効果や実際の導入事例、デメリットについて深く把握し、自社のDX計画に活かせる具体的な判断材料を得たいと考えている方もいるでしょう。

今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンのメリットについて、以下の内容を網羅的に解説します。

- ブロックチェーン技術がもたらす本質的なメリット/デメリット

- ブロックチェーン技術がもたらすコスト削減・業務効率化・ROI(投資対効果)などの効果

- ブロックチェーン技術の国内外の最新ユースケース

- 2025年を見据えた規制動向と、導入検討時に押さえておくべき課題と対策

ブロックチェーン導入に関するメリット・デメリットを多角的に理解し、貴社のDX戦略における具体的なアクションプラン策定の一助となるでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

- ブロックチェーンの基礎概念とメリット

- ブロックチェーンがビジネスにもたらすメリットとそれを実現している方法とは?

- ブロックチェーンのセキュリティ面におけるメリットとは?

- ブロックチェーンが費用削減や業務効率化にもたらすメリットとは?

- ブロックチェーンのスマートコントラクトがもたらすメリットは?

- ブロックチェーンがサプライチェーンのトレーサビリティにもたらすメリットとは?

- 金融・決済領域でのブロックチェーンのメリットは?

- ブロックチェーンの業界別成功事例

- ブロックチェーンのメリットを測るROI評価と費用対効果は?

- ブロックチェーンの導入課題・リスクは?

- ブロックチェーンの導入ステップとPoC設計

- ブロックチェーンに関する規制・コンプライアンスの動向

- ブロックチェーンの種類別のメリットとは?

- ブロックチェーンの今後の展望とそれにより拡大し得るメリットとは?

- ブロックチェーンのメリットに関するよくある質問

- ブロックチェーンのメリットまとめ

ブロックチェーンの基礎概念とメリット

ブロックチェーンという技術は、DXや新規事業を推進する上で、多くの企業にとって無視できない存在となりつつあります。

ブロックチェーンが持つ本質的なメリット を理解するための基礎概念、そして導入を検討する上で知っておくべきデメリットについて、分かりやすく解説します。

ブロックチェーン技術の導入判断に不可欠な背景知識を網羅的に提供することで、より深い理解へと導きます。

ブロックチェーンの基本概念とは?

ブロックチェーンのメリットを理解する上で、まず押さえておきたいのが「分散台帳技術(DLT: Distributed Ledger Technology)」という基本概念です。

従来のシステムが中央集権的なデータベースに情報を集約するのに対し、ブロックチェーンはネットワークに参加する複数のコンピュータ(ノード)が同じデータを分散して共有・管理します。

この分散型の構造が、ブロックチェーンの多くのメリットの源泉となっています。

取引記録などのデータは「ブロック」と呼ばれる単位でまとめられ、暗号技術を用いて時系列に鎖(チェーン)のように連結されていくため、データの改ざんが極めて困難になります。

透明性や信頼性の向上といった重要なメリットは、この特性に支えられています。

具体的には、データの真正性の担保、取引の効率化、そして仲介者不在でも信頼性の高いシステム構築が可能になる点が大きな特徴です。

分散台帳のメリット・デメリット比較

ブロックチェーンにおける分散台帳の最大のメリットは、データの「改ざん耐性」と「透明性」の高さです。

一度ブロックチェーンに記録された情報は、多数の参加者による合意なしには変更が非常に困難であり、データの信頼性が格段に向上します。

また、参加者は共有された台帳を参照できるため、取引の透明性が確保され、不正の抑止にも繋がります。 しかし、このようなメリットにはデメリットも存在します。

機密情報の取り扱いが難しくなる場合や、一度記録すると修正が困難であることなどが挙げられます。 それらを考慮しながら、ユースケースに応じた適切な設計が必要です。

ブロックチェーンのメリットを最大限活かすには?

ブロックチェーンのメリットを最大化するには、いくつかの成功条件と注意点があります。

まず、複数の関係者間で情報の共有や信頼性の確保が求められるユースケースでこそ、ブロックチェーン技術が真価を発揮します。

単一組織内で完結する業務では、オーバースペックになりかねません。

成功条件としては、明確な導入目的や課題の特定、そして技術特性を理解した上での適切なユースケース選定が重要です。

スケーラビリティや導入コスト、既存システムとの連携など、考慮すべき課題も多々あります。

関係者間の合意形成と運用体制の構築がプロジェクト成功の鍵と言えるでしょう。

ブロックチェーンがビジネスにもたらすメリットとそれを実現している方法とは?

ブロックチェーン技術がビジネスにもたらすメリットの中でも、特に顕著なのが「改ざん耐性」と「透明性」の実現です。

これらの特性は、データの信頼性を根底から支え、企業間取引やサプライチェーン管理、さらにはガバナンス強化に至るまで、幅広い分野で革新的な変化を促します。

このセクションでは、これらのメリットがどのように技術的メカニズムによって支えられているのかを解説しつつ、実際の企業利用における効果を具体的に示します。

また、導入の際に押さえておくべきポイントも整理します。

対改ざん性を担保する「ハッシュ連鎖」

ブロックチェーンで言うデータの「改ざん耐性」は、「ハッシュ連鎖」によって支えられています。

各ブロックには取引データとともに、一つ前のブロックから生成されたハッシュ値が含まれます。

このハッシュ値が次のブロックに格納されることで、ブロック同士が鎖のように連結される仕組みです。

もし過去のブロックが改ざんされると、そのブロック以降すべてのハッシュを再計算する必要があり、分散ネットワークで秘密裏に行うのは事実上不可能です。

監査対応の効率化にも大きく貢献し、取引記録や契約内容の変更履歴が正確に追跡可能になります。

透明性を担保する「ガバナンス効果」

ブロックチェーンの透明性は、データがネットワーク参加者間でリアルタイムに共有されることによって実現します。

誰もが同じ情報にアクセスして取引の正当性を検証できるため、公正な取引環境が醸成されます。

これにより、企業のガバナンス強化においても大きなメリットが期待できます。

食品トレーサビリティの例では、産地偽装防止や品質問題発生時の迅速な原因特定など、サプライチェーン全体の信頼性を向上させられます。

ESG経営におけるCO2排出量追跡などでもブロックチェーンの活用が広がり、企業の取り組みを可視化するうえで有効です。

ブロックチェーンのセキュリティ面におけるメリットとは?

ブロックチェーンは、暗号技術と分散型の合意形成メカニズムを組み合わせることで、従来の中央集権的システムにはないセキュリティと信頼性を提供します。

特定の攻撃ポイントが存在しにくい構造は、ゼロトラストの考え方にも通じ、内部不正や外部攻撃リスクを大幅に低減できる可能性があります。

本セクションでは、ブロックチェーンのセキュリティのメリットを解説し、ビジネスへの応用とメリットを紹介します。

暗号化ハッシュで守る機密性と完全性のメリット

ブロックチェーンのセキュリティメリットには、暗号化ハッシュによる機密性と完全性の保護が含まれます。

データはハッシュ関数によって変換され、わずかな変更でもハッシュ値が大きく変化するため、不正が即座に検知可能です。

また、実際にやり取りする機密情報は暗号化やアクセス制御によって保護されます。

この仕組みにより、内部不正や攻撃コストが高騰し、データ改ざんを事実上困難にする効果があります。

合意アルゴリズムが生む信頼とゼロダウンタイム

ブロックチェーンの信頼性と耐障害性は、「合意アルゴリズム」によって実現されます。

これは、新しいブロックを追加する際に正当性を確認するためのルールで、PoW、PoS、PoAなどが代表例です。

PoSやPoAはエネルギー効率が高く、企業向けで採用されやすい特徴があります。

ゼロダウンタイムに近い運用を可能にし、一部のノードが故障してもシステム全体の停止を回避しやすいメリットがあります。

以下は主要な合意アルゴリズムの特性比較です。

| アルゴリズム | 特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| Proof of Work (PoW) | 計算作業による合意 | 高いセキュリティ、非中央集権性 | 電力消費大、処理速度遅 | ビットコイン、イーサリアム(過去) |

| Proof of Stake (PoS) | 資産保有量による合意 | 省エネ、処理速度比較的高速 | 富の集中リスク | イーサリアム、Cardano |

| Proof of Authority (PoA) | 承認された認証者による合意 | 高速処理、省エネ、管理しやすい | 中央集権的傾向、認証者の信頼性依存 | プライベート/コンソーシアム型 |

ブロックチェーンが費用削減や業務効率化にもたらすメリットとは?

多くの企業は、ブロックチェーン導入によるコスト削減や業務効率化も期待しています。

中間業者を排除したり、紙ベースの契約や書類手続きを自動化できたりする点は大きな魅力です。

このセクションでは、どのようなコスト項目が削減され、どのように業務フローが効率化するのか、定量的な視点も交えながら解説します。

費用対効果をイメージしやすいように具体例を示します。

中間業者排除が実現する手数料・手続きコスト削減

ブロックチェーン最大のメリットの一つは、中間業者を排除または役割を縮小できる点です。

国際送金ではコルレス銀行の手数料や時間がネックでしたが、ブロックチェーンでP2P送金を行うことで大幅に削減できる可能性があります。

例えば、従来の国際送金手数料が平均7%程度なのに対し、ブロックチェーン送金で2~3%に抑えられるという試算もあります。

不動産取引や貿易金融などでも、書類手続きの簡素化と仲介手数料の削減が期待できます。

業務プロセス自動同期による人的コスト最適化

ブロックチェーンによるリアルタイム情報共有は、業務プロセスの自動同期を可能にします。

従来必要だった照合や問い合わせ対応などを減らし、人的コストを最適化できます。

例えばサプライチェーン管理では、進捗や品質情報を一元化して参照できるため、問い合わせやミスが激減します。

ブロックチェーンのスマートコントラクトがもたらすメリットは?

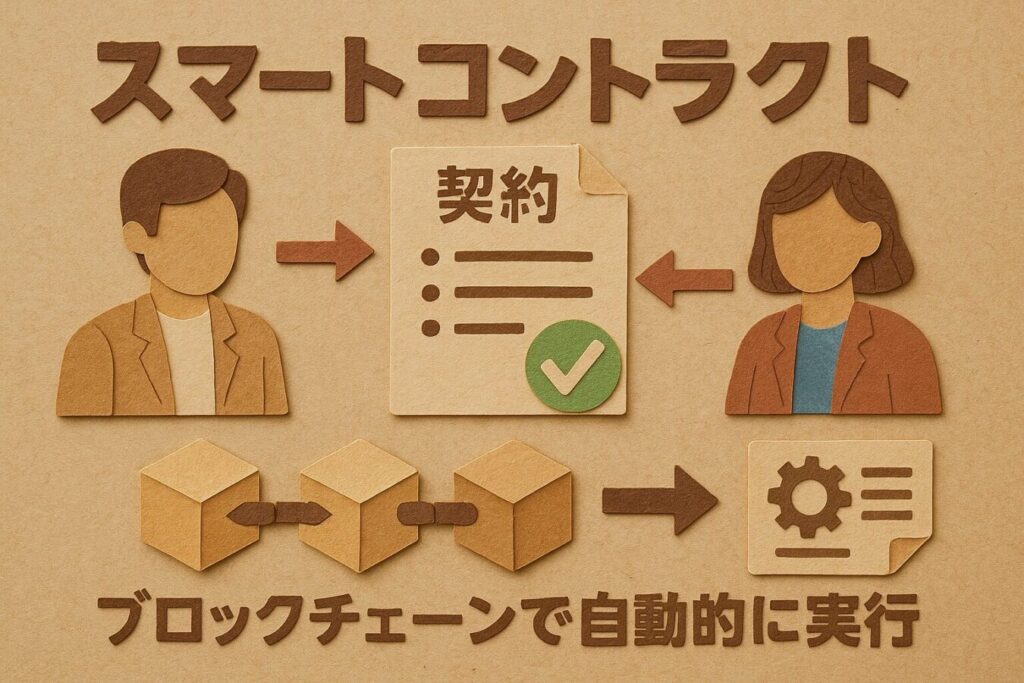

ブロックチェーンが注目を集める要因の一つに「スマートコントラクト」があります。

あらかじめ定めた条件をコード化し、条件が満たされた際に契約が自動執行される仕組みです。

これにより、人手による契約手続きや検証が大幅に削減され、ヒューマンエラーを低減できます。

新たなサービス創出にもつながる可能性が高く、DX推進において重要な位置付けです。

スマートコントラクトの仕組みとメリット・デメリット

スマートコントラクトは「もしAならBを実行する」というロジックをブロックチェーン上に記述する形です。

最大のメリットは、契約の自動執行と透明性向上により、手間や紛争リスクを大きく下げられる点にあります。

ただし、コードのバグや意図しない挙動が生じると、修正が困難で法的問題が発生するリスクもあります。

法的有効性の面で不確定要素が残っている地域もあるため、慎重な運用が必要です。

ERP連携やAPI活用によりメリットの拡大も可能

スマートコントラクトによる自動化は、既存のERPシステムや外部APIと連携することでさらに拡張できます。

例えばサプライチェーンで製品が特定の工程を通過したことを検知し、在庫情報や支払い処理を自動更新するイメージです。

SolidityやDAMLなどのフレームワークを活用すれば、高度なビジネスロジックも実装可能です。

これによってエンドツーエンドでの自動化を実現し、大幅な効率化を狙えます。

ブロックチェーンがサプライチェーンのトレーサビリティにもたらすメリットとは?

サプライチェーン管理やトレーサビリティの分野は、ブロックチェーンの改ざん耐性と透明性が強く求められる代表的領域です。

原材料から生産、流通、販売に至るまで、一連の情報をブロックチェーンに記録することで追跡精度が格段に向上します。

企業のESG(環境・社会・ガバナンス)報告においても、信頼性の高いデータとして評価されやすくなるでしょう。

リアルタイム追跡で実現する製品品質保証メリット

ブロックチェーンを活用すれば、製品の生産・流通過程をリアルタイムで追跡できるため、品質保証が格段に向上します。

食品業界では産地や農薬使用履歴、輸送時の温度管理などを記録し、不正やトラブル発生時の原因究明を迅速に行えます。

医薬品においても、ロット番号や保管温度を記録して偽造品を防ぐ効果が期待できます。

こうしたトレーサビリティの強化は、企業ブランド価値を高めるうえでも有効です。

ESG・規制遵守を支えるサプライチェーン透明化

サプライチェーンの透明化は、ESG経営や各種規制への対応にも寄与します。

CO₂排出量を各工程でブロックチェーンに記録し、合計を正確に把握・開示できるため、環境規制へ適合や投資家・消費者へのアピールにもつながります。

再生材やリサイクル状況を証明するシステムとしてのPoC事例も国内外で増加傾向です。

持続可能性を具体的に示せる点が大きなメリットとなっています。

金融・決済領域でのブロックチェーンのメリットは?

金融・決済分野は、ブロックチェーン技術が早期に注目された領域です。

特に国際送金や証券決済など、従来のシステムでは時間とコストがかかるプロセスが大幅に効率化される可能性があります。

ここではクロスボーダー決済やSTO(セキュリティ・トークン・オファリング)を中心に、リスク低減とコストメリットを解説します。

クロスボーダー決済で得られるスピードとコストメリット

クロスボーダー決済では、従来のSWIFTシステムが複数の銀行を経由するため、送金に数日かかり手数料も高額でした。

ブロックチェーンを活用すれば、中間銀行を減らすか排除することで処理時間を数分~数時間に短縮し、手数料も削減できます。

リップルなどのソリューションが代表例で、P2P送金によるコスト効率の高さが注目されています。

以下は従来のSWIFTとブロックチェーンベースの一般的比較です。

| 項目 | SWIFT(従来型) | ブロックチェーンベース |

|---|---|---|

| 送金スピード | 数日(通常2~5営業日) | 数分~数時間(理論上は即時も可能) |

| 手数料 | 比較的高額(仲介銀行手数料など) | 比較的低額(大幅な削減の可能性) |

| 透明性 | 限定的(追跡が複雑な場合あり) | 高い(取引履歴を追跡可能) |

| 中間業者 | 複数のコルレス銀行が介在 | 削減または不要 |

STO・デジタル証券による決済リスク低減メリット

STO(セキュリティ・トークン・オファリング)やデジタル証券の分野でもブロックチェーンは決済リスク低減に寄与します。

株式や債券、不動産などに裏付けられたトークンをブロックチェーンで発行・取引し、スマートコントラクトで受渡しを自動化することで、カウンターパーティリスクの低減が可能です。

国内でも、みずほ信託銀行やSBIグループなどがSTOプラットフォーム構築を進めており、新たな資金調達手段として注目されています。

STOについて詳しく知りたいという方は、下記の記事も併せてご覧ください。

ブロックチェーンの業界別成功事例

ブロックチェーンのメリットは、金融やサプライチェーンだけに留まりません。

公共サービス、医療、不動産など、多様な領域での活用事例が報告され、具体的な成果が得られています。

ここでは業界別の背景、主要KPI、得られた成果を比較表にまとめ、解説します。

| 業界 | 導入背景・課題 | 主なKPI例 | 期待されるメリット・成果 | 事例のポイント(国内外・コンサル経験より) |

|---|---|---|---|---|

| 公共サービス | 行政手続きの煩雑さ、公文書の信頼性確保、情報公開の促進 | 手続き時間削減率、書類発行コスト削減額、市民満足度向上率 | 行政手続きの効率化・迅速化、公文書の改ざん防止、透明性の高い情報公開 | エストニアの電子政府基盤、国内自治体での証明書発行PoC。コンサル経験からは、住民票発行の待ち時間半減を目指した実証で、ブロックチェーンによる申請プロセス自動化が効果的だった。 |

| 医療・ヘルスケア | 医療情報(電子カルテ等)のサイロ化、データ共有の遅れ、偽造医薬品問題、臨床試験データの信頼性 | データ共有時間短縮率、医療過誤削減率、研究開発期間短縮 | 安全な医療データ共有、治療の質の向上、医薬品トレーサビリティ確保、研究開発の促進 | 米国での電子カルテ共有プラットフォーム。国内ではPHR管理PoCが増加。プライバシー保護技術との組み合わせが鍵。 |

| 不動産・建設 | 契約手続きの煩雑さ、権利関係の不透明さ、登記情報の信頼性、サプライチェーンの非効率 | 契約締結期間短縮率、登記コスト削減額、紛争発生率低下 | 取引の透明性向上、契約・登記プロセスの効率化、不動産権利移転の自動化、建設資材のトレーサビリティ確保 | スウェーデンの土地登記システム、国内不動産STO事例。分譲マンションの修繕履歴管理PoCで管理組合運営の透明性を向上させた事例など。 |

公共サービス – エストニア政府「X-ROAD」

公共サービス分野では、改ざん耐性と透明性を活かした行政手続きの効率化や公文書の信頼性向上が注目されています。

エストニアの電子政府「X-Road」では、ブロックチェーン技術を基盤とする安全な情報共有が実現し、国民は同じ情報を複数回提出する必要がなくなりました。

国内でも住民票や各種証明書の発行にブロックチェーンを活用するPoCが進んでおり、窓口業務の大幅削減と市民の利便性向上が期待されています。

医療・ヘルスケアにおけるデータ共有メリット

医療・ヘルスケアでは、患者の診療情報や健康記録を安全かつ効率的に共有する手段としてブロックチェーンが注目を集めています。

複数の医療機関を受診する際にもデータがスムーズに連携でき、重複検査や医療過誤を減らす可能性があります。

プライバシー対策としてはデータの暗号化やゼロ知識証明などが重要で、国内外でPoCが多数行われています。

不動産・建設領域での透明性向上メリット

不動産・建設分野においては、取引や登記の透明性と効率化が大きなテーマです。

ブロックチェーンを活用すれば、権利移転手続きや修繕履歴の管理を自動化でき、紛争リスクを低減できます。

スウェーデンでは土地登記にブロックチェーンを試験導入中で、契約手続きの迅速化が期待されています。 国内でも不動産STOやマンション管理組合の運営効率化などの事例が見られます。

ブロックチェーンの活用事例についてより詳しく知りたいという方は、下記の記事も併せてご覧ください。

ブロックチェーンのメリットを測るROI評価と費用対効果は?

ブロックチェーン導入を検討する際、投資対効果(ROI)の評価は避けて通れません。

メリットが大きい反面、導入コストも存在するため、費用対効果を正確に把握することが重要です。

このセクションでは、ROIの算出方法や主要な指標(投資回収期間、NPV、IRRなど)を解説し、データに基づいた導入判断を支援します。

長期的視点も加味しながら評価するアプローチを推奨します。

ブロックチェーン投資対効果を評価する主要指標

最も代表的な指標はROI(投資収益率)で、「(期待利益-運用コスト)÷初期投資額×100%」で計算されます。

また、TCO(総所有コスト)を把握することで、運用・保守費用を含めた長期的なコスト比較が可能です。

投資回収期間やNPV、IRRなども含め、複数の指標を総合的に評価することが大切です。

短期利益だけでなく、ブランド価値向上などの無形効果も考慮するとよいでしょう。

以下はROIとTCOの概念比較表です。

| 指標 | 定義 | 評価ポイント | ブロックチェーン導入における考慮点 |

|---|---|---|---|

| ROI (投資収益率) | 投資額に対してどれだけの利益を生むか | 収益性、効率性 | コスト削減効果や新規収益機会、間接的効果など |

| TCO (総所有コスト) | 導入から運用・廃棄までの総費用 | 長期的なコスト負担 | 初期開発費、インフラ費、運用保守費、既存システム改修費など |

導入前後KPI設計とモニタリングのメリット

ブロックチェーン導入の効果を測定するには、導入前から適切なKPIを設計し、導入後に継続モニタリングすることが重要です。

例えば、業務効率化であれば「処理時間短縮率」や「エラー削減率」などを設定します。

またシステム運用に関しては、稼働率やトランザクション処理速度といったSLA項目も重要指標となります。

定量的評価により、改善の余地や追加投資の必要性を把握しやすくなります。

実例シミュレーション:コスト削減と売上向上メリット

例えば、ある製造業がサプライチェーン管理にブロックチェーンを導入するケースを考えます。

月間100件の偽造品クレーム対応に平均5時間/件(人件費5,000円/時)を要し、在庫管理の非効率による過剰在庫コストが年間500万円かかっていたとします。

ブロックチェーンで偽造品クレームが90%減少し、過剰在庫コストが50%減った場合、年間475万円のコスト削減効果が得られる計算です。

さらにブランド信頼性向上による売上増も期待でき、具体的なROI試算が可能になります。

ブロックチェーンの導入課題・リスクは?

ブロックチェーンには多くのメリットがありますが、導入にあたっては課題やリスクが存在します。

スケーラビリティ問題やスマートコントラクトの脆弱性、社内ガバナンスや人材不足など、多面的に検討する必要があります。

ここでは主要なリスク要因を挙げ、実践的な対策を解説します。

スケーラビリティとパフォーマンス課題

パブリックブロックチェーンは、多数参加者が合意形成を行うためTPS(トランザクション処理能力)が限られ、手数料高騰などが課題になりがちです。

その対策としてレイヤー2スケーリング(ロールアップ、ステートチャネル)やシャーディングの技術が注目されています。

技術進歩に伴い、徐々に改善が見られますが、用途や要件に合わせてプライベート型ブロックチェーンを選定するケースもあります。

スマートコントラクト脆弱性とセキュリティリスク

スマートコントラクトのバグが原因で大規模な資産流出事件が起きた事例もあり、セキュリティ監査は必須です。

第三者の専門機関によるオーディットやバグバウンティプログラムの活用で脆弱性を早期に発見・修正することが重要です。

コード品質がプロジェクトの成功を左右するため、開発体制の整備にも注意を払う必要があります。

社内ガバナンス・人材不足リスクと対策

ブロックチェーンは新技術であり、運用ガイドラインや責任区分が社内で曖昧だと混乱の原因となります。

まずはガバナンス体制を確立し、関連部署の連携と役割分担を明確化することが肝要です。

また、専門スキルを持つ人材が不足しているため、研修や外部コンサルの活用も欠かせません。

社内教育を強化しながら、必要に応じて外部パートナーを選定するのが現実的な方法です。

ブロックチェーンの導入ステップとPoC設計

ブロックチェーン導入のメリットを最大限引き出すには、計画的かつ段階的なアプローチが必要です。

明確な目的設定から始まり、PoC(概念実証)での検証、パイロット導入を経て本番環境へ展開する流れが一般的です。

このセクションでは、代表的な5ステップを紹介します。

導入目的定義と業務要件整理のステップ

最初に行うべきは、なぜブロックチェーンを導入するのかという目的の明確化と、解決すべき課題の整理です。

例えば「コスト削減」「業務効率化」「新規ビジネス創出」など、期待する効果を具体的に定義します。

PoC設計フレームと評価基準

導入目的と業務要件が固まったら、小規模な環境でブロックチェーンの実現可能性と効果を検証するPoCを設計します。

ここでは検証の仮説、KPI、期間、スコープなどを明確に定義し、技術面だけでなく業務面の効果も測定します。

パイロットから本番移行時の課題とメリット

PoCで良好な結果を得られたら、次はパイロット導入に進みます。

より実運用に近い環境で課題やリスクを洗い出し、本番導入への準備を行います。

既存システムとの連携やデータ移行、ステークホルダーとの調整など、実務的な障壁をクリアする必要があります。

ブロックチェーンに関する規制・コンプライアンスの動向

ブロックチェーン技術の活用には、法規制やコンプライアンスへの対応が欠かせません。

特に金融領域では、各国で新たなルールが整備される動きが加速しています。

このセクションでは、日本国内の電子記録移転権利制度や金融庁ガイドライン、海外主要国との比較などを踏まえて、規制対応のポイントを解説します。

日本国内の電子記録移転権利制度とそのメリット

2023年6月施行の改正資金決済法などにより、ブロックチェーン上で発行・移転されるステーブルコインなどのデジタルアセットが電子記録移転権利として明確に位置づけられました。

発行者や仲介業者にはライセンス制度や利用者保護のルールが定められ、安心して事業展開できる土壌が整備されています。

発行者登録やAML/CFT対策など、遵守すべき要件は増えますが、法的安定性は高まるメリットがあります。

金融庁ガイドライン2025案のポイントと影響

金融庁は暗号資産やWeb3に関するイノベーション促進と利用者保護を両立させる方針を打ち出しており、ステーブルコインやセキュリティトークンなどの制度整備がさらに進む見通しです。

NFTやDeFiに関する議論も活発化しており、包括的な規制枠組みが検討されています。

企業にとっては予見可能性が高まり事業計画を立てやすくなる一方、新たなコンプライアンス対応コストも発生し得るため、継続的なウォッチが必要です。

海外主要国の規制動向と比較メリット

EUでは2023年にMiCA(Markets in Crypto-Assets Regulation)が成立し、2024年後半から段階的に施行されます。

暗号資産発行者やサービスプロバイダーへのライセンス制を導入し、市場の透明性と消費者保護を強化する狙いがあります。

米国ではSECやCFTCなど複数の規制当局がそれぞれ対応しており、連邦レベルでの包括法はまだありません。

グローバル展開を視野に入れるなら、各国の規制を比較検討して事業戦略を立案することが重要です。

ブロックチェーンの種類別のメリットとは?

ブロックチェーン導入時には、プラットフォーム選定が成功を左右する要素です。

「パブリック型」と「プライベート型(コンソーシアム型を含む)」など、用途や特徴、コストが異なる多数の選択肢があります。

ここでは代表的なプラットフォームのメリット・デメリットを比較し、選定基準を示します。

パブリック型とプライベート型のメリット比較

ブロックチェーンは大きく「パブリック型」と「プライベート型(コンソーシアム型を含む)」に分けられます。

パブリック型は誰でも参加可能で分散性が高く、検閲耐性にも優れます。

ただし、参加者多数のためスケーラビリティが課題となる場合もあります。

一方、プライベート型は参加者を限定でき、処理速度やガバナンスをコントロールしやすい利点がある一方、パブリックほどの非中央集権性は期待できません。

ユースケースに応じて適切な型を選ぶ必要があります。

主要ブロックチェーン基盤別メリット早見表

以下に代表的なブロックチェーン基盤の特長と導入コスト・ROIモデルの傾向をまとめます。

実際のROIはプロジェクト規模などによって変動しますので、あくまで参考としてください。

| プラットフォーム | 種類 | 主な特長 | 適用業界例 | 導入コスト傾向 | ROIモデル例・メリット |

|---|---|---|---|---|---|

| Ethereum | パブリック型 | スマートコントラクト機能が豊富。最大の開発者コミュニティ | DeFi、NFT、トークン発行全般 | ガス代が変動。開発リソース豊富だが単価はやや高め | 新規トークン発行での資金調達。グローバルなP2P取引で中間コスト削減 |

| Hyperledger Fabric | プライベート/コンソーシアム型 | モジュール構造で柔軟。詳細なアクセス制御。チャネルでデータ分離 | サプライチェーン、金融、医療、製造 | 専門知識要。ノード数や複雑性で構築コスト増 | 企業間B2Bプロセスの効率化。トレーサビリティ向上 |

| Corda | プライベート/コンソーシアム型 | 金融取引に特化。P2Pデータ共有。法的拘束力ある契約を志向 | 金融(貿易金融、保険、証券決済) | 金融グレードのセキュリティ要件で構築・運用コスト高 | 複雑な金融取引の自動化。決済リスク低減 |

ブロックチェーンの今後の展望とそれにより拡大し得るメリットとは?

ブロックチェーン技術は急速に進化しており、2025年以降も新たなトレンドが出現してメリットを拡張すると予想されます。

スケーラビリティ向上のためのロールアップ技術、AIとの融合、環境負荷低減の動きなどは見逃せません。

先読み情報を把握することで、将来の技術革新に備えた戦略立案が可能になります。

ロールアップ/モジュラーアーキテクチャが拡張するメリット

レイヤー2技術の一種である「ロールアップ」は、メインチェーン外で複数のトランザクションを集約し、圧縮データをオンチェーンに記録する手法です。

これにより処理速度とコスト効率が飛躍的に向上します。

モジュラーアーキテクチャでは実行、決済、合意、データ可用性などのレイヤーを分割し、それぞれ専門プロトコルで最適化するアプローチが注目されています。

柔軟性と効率を両立できるため、大規模ビジネスにも適合しやすくなります。

AI×ブロックチェーン分析で生まれる新メリット

ブロックチェーン上の改ざん困難なデータをAIで分析することで、異常検知や需要予測の精度を高める事例が増えています。

サプライチェーンの品質管理や製造業の予兆保守など、データ活用によるコスト削減や新規収益創出が期待できます。

自動化された意思決定が可能になり、DXの加速に寄与するでしょう。

グリーンブロックチェーンとサステナビリティメリット

従来のPoW型ブロックチェーンは電力消費が多いと批判されてきましたが、PoSへの移行や再生可能エネルギーの利用などで環境負荷を減らす動きが進んでいます。

イーサリアムのThe Mergeや、新規ブロックチェーンのPoS採用が代表例です。

カーボンオフセットの仕組みをブロックチェーンで実装するプロジェクトもあり、SDGsやESG投資の文脈で「グリーンブロックチェーン」が注目を集めています。

ブロックチェーンのメリットに関するよくある質問

ブロックチェーンのメリットについて、企業担当者から寄せられる代表的な質問をQ&A形式でまとめました。

ブロックチェーンのメリットは導入コストより大きいのか?

一概には言えませんが、適切なユースケースを選べば導入コストを上回るメリットが期待できます。

簡易的なROI試算としては「年間期待効果(コスト削減+新規収益)÷(初期導入+運用コスト)」で評価が可能です。

無形のメリットとして、長期的な競争優位性や信頼性向上も考慮すべきです。

スマートコントラクトのメリットと法的リスクは?

スマートコントラクトのメリットは契約手続きの自動化と透明性向上です。

一方で、コードバグによる意図しない実行や法的有効性の問題など、リスクも無視できません。

既存の法律で対応されるケースが多いため、別途契約書を用意し、専門家によるコード監査を行うことが推奨されます。

スケーラビリティ問題はメリットを損なうのか?

一部のパブリックブロックチェーンではスケーラビリティが課題ですが、レイヤー2ソリューションやプライベート型ブロックチェーンなどで対処可能です。

ロールアップ技術の進展で、処理速度や手数料の問題は徐々に解決されつつあります。

要件適合が取れるプラットフォームを選ぶことで、十分なメリットを享受できます。

ブロックチェーンのメリットを測る最適な指標は?

プロジェクトの目的によって異なりますが、ROIやTCO、NPV、IRRといった財務指標が基本となります。

業務効率化の観点では「処理時間短縮率」や「エラー削減率」、信頼性向上の観点では「監査コスト削減額」や「顧客満足度」が参考指標になります。

定性評価も併せて総合的に判断するのが望ましいです。

デメリットを最小化しつつメリットを最大化する方法は?

ブロックチェーンが本当に必要な課題かどうかを見極め、PoCから段階的に導入するアプローチが有効です。

パブリックとプライベートのハイブリッド型活用、外部専門家の支援など、リスクを抑えつつ導入範囲を徐々に拡大していく方法が一般的です。

慎重な計画とステークホルダーとの合意形成が成功のカギとなります。

ブロックチェーンのメリットまとめ

今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンのメリットを以下の観点から網羅的に解説しました。

- 分散台帳による「改ざん耐性」「透明性」「セキュリティ強化」がビジネスの信頼構築と効率化を支える

- コスト削減(中間業者排除、ペーパーレス化)や業務効率化(スマートコントラクト、自動同期)が具体的メリットとして期待できる

- サプライチェーンや金融取引、公共サービス、医療、不動産など、多様な業界での成功事例が蓄積中

- 導入にはROI評価や費用対効果分析が不可欠で、スケーラビリティや法規制への対応も重要

- PoCからパイロット、本番展開へと段階的に進め、適切なプラットフォームを選定することが成功の秘訣

ブロックチェーンのメリットを最大化するには、技術特性を深く理解し、自社の課題や戦略目標に合致した導入計画を策定することが肝心です。

本記事が、ブロックチェーン導入を検討するうえでの参考資料となり、ビジネス革新への具体的な一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。